コラム

カーボンフットプリントの計算ガイド~バージン材とリサイクル材の CFP算出方法と注意点~ コンサルタント執筆コラム

現在、環境配慮型製品の価値を可視化する上で、カーボンフットプリント(以下、CFP)は重要な指標となりつつあります。特にニーズの高まる、製品をバージン材で製造した場合とリサイクル材で製造した場合を比較する際の、CFPの計算方法と算定のポイント、注意点について、ガイドラインなども踏まえて詳しく解説します。

カーボンフットプリントとは?ライフサイクルアセスメントとの違い

カーボンフットプリントとは、製品のライフサイクル全体で排出される温室効果ガス(以下、GHG)をCO2に換算し表示する仕組みです。よく似たものにライフサイクルアセスメント(以下、LCA)がありますが、LCAが関連する環境影響全てを評価対象とするのに対し、CFPはLCAをベースとしつつ、GHG排出による気候変動への影響のみを評価対象としている点に違いがあります。

関連記事:カーボンフットプリントとは(CFP)?計算方法やガイドライン・企業事例を解説

▼LCAとカーボンフットプリントの違い

| LCA(ライフサイクルアセスメント)※一部抜粋 | CFP(カーボンフットプリント) |

|

オゾン層破壊 |

GHG排出量 |

出典:アミタ作成

バージン材とリサイクル材のCFP計算方法・算定のポイント

昨今、消費者の環境意識の高まりや、企業のサステナブル調達の拡大などを受けて、LCAやCFPといった手法に注目が集まっています。特に、同一製品についてバージン材で製造した場合とリサイクル材で製造した場合を比較し「より環境負荷の少ない選択肢」を定量的に示すためにCFPを活用したい、というニーズが多くの企業で高まっています。

しかし、こうした比較は算定方法や前提の置き方によって結果が大きく変動するため、比較として適切ではなくなってしまう恐れがあります。実務でCFP算定業務に関わる中で見えてきた課題や留意点を、以下に紹介します。

- バージン材のCFP計算方法

バージン材のCFP算定では、本来一次データを用いて計算することが最も望ましいですが、計算に便利なLCAデータベース(例:IDEA、JEMAI-LCA、産総研LCAなど)による二次データを利用する場合も多いと思われます。一次データに比べると精度は劣りますが、公的・標準的なデータを用いる場合は、一定の信頼性が担保されていると言えるでしょう。

ただし、それでも原単位の出典、収集方法、算定年度、適用範囲、仮定条件などを明記し、整合性が取れているかを確認する視点が重要なのは変わりがありません。特に社外開示やESG報告書などで信頼性を担保するには、出所の透明性が不可欠となります。

- リサイクル材のCFP計算方法

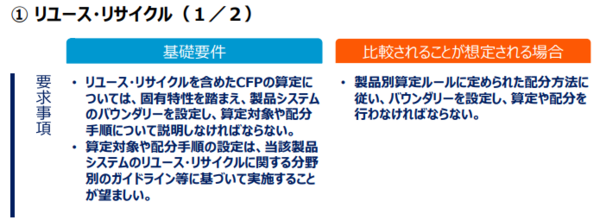

リサイクル材のCFP算定には、バージン材の場合とは違って、原材料の回収・分別・洗浄などの工程が計算対象に含まれます。これらの排出量をどのように(製品1kgあたり)に割り当てるか、つまり配分ルールを明示することが必要です。経済産業省・環境省が2023年3月に公表した「カーボンフットプリントガイドライン」においても、「配分ルールの明示」は排出量の算定における基礎要件として明記されており。製品間比較を成立させるには、この配分ルールが論理的で一貫性のある設計となっていることが前提となります。

▼算定範囲の設定(リユース・リサイクル)

出典:経済産業省・環境省「カーボンフットプリント ガイドライン p.35」

例えば、廃棄物から再資源化される原料の収集から加工にかけて、どこまでをリサイクル材に帰属させるかは算定者の設計次第であり、恣意的な評価が入りやすい点に注意が必要です。

また、リサイクル効率も重要な要素です。工程での歩留まりに加え、異物混入率、どれだけ資源として再利用できるかなどの点を考慮する必要があります。

計算ツール、データーベースの紹介

データベースについては、環境省による排出原単位データベース、IDEAを活用することが一般的です。またLCA算定を実施するツールとしては「MiLCA」などのソフトウェアが挙げられます(なお、MiLCAにはIDEAが標準搭載されています)。

関連情報

- LCIデータベースIDEA Ver.3(一般社団法人サステナブル経営推進機構)

- LCAソフトウェア MiLCA(株式会社LCAエキスパートセンター)

社外開示を見据えた算定を意識しましょう

CFPは単なる社内分析にとどまらず、今後は企業の非財務情報開示や、製品の環境性能開示等にも活用されていく見込みです。サプライチェーン全体でのGHG可視化のニーズが高まる中、算定データの品質や説明力も重要な要素になってきます。そのため、計算ツールやデータを採用する際は、国内の基準にとどまらず「ecoinvent」や「Gabi」といったグローバルなLCAデータベースやツールも検討する必要があります。

また、計算ツールやデータベースを正しく扱うには、LCAの基本的な考え方をよく理解した人材が不可欠です。LCA算定は、Scope1,2,3の算定よりも複雑であり、専門性の高い人材の育成や外部パートナーの確保も重要となります。なお算定結果を社外開示する際には、第三者認証を受けることが推奨されます。

企業にとって、外部に開示しても問題ない算定スキームの設計や、データ収集体制の整備を早期に進めることが、将来的な信頼を得ることになり、ブランド価値の向上につながると考えられます。

リサイクル材の副次的排出とCFP

さいごに、リサイクル材は資源循環という観点では持続可能性の高い選択肢といえますが、バージン材と比較した場合、製造・加工プロセスにおいて副次的に発生する排出(電力使用量の増加、熱源の燃焼、長距離輸送など)によってCFPが増加するケースもあります。たとえば、再資源化施設が地方に集中していると、リサイクル材の輸送距離が長くなり、その分トラック輸送に伴うCO2排出が増加します。このように製品を作る際の直接的な排出だけではなく、間接的な排出要因も考慮し、CFPに適切に反映させることで、信頼性の高い情報を伝えることができます。

バージン材とリサイクル材のCFPを比較する際は、単純な数値の優劣だけでなく、その算定方法や前提条件の妥当性、透明性を重視しましょう。

具体的には「カーボンフットプリントガイドライン」に定められた基礎要件~配分ルールの明示、データ出所の開示、算定範囲の一貫性~などを遵守することが、公正かつ信頼性の高い比較ができるでしょう。

CFPの表示にあたっては、2025年2月に環境省・経済産業省から発行された「カーボンフットプリント表示ガイド」も参照すると良いでしょう。

さいごに

CFPは結果の数値だけを表示すればいいというものではありません。対象や計算プロセスの明確化、読みやすく誤解を招かない表現、比較にあっては前提となる計算・判定ルールの表示なども配慮する必要があり、「算定報告書」などを用意してユーザーアクセス可能にすることなども求められます。

今後、企業が責任ある環境情報開示を行う上で、CFPを比較する際の設計の良し悪しも、その企業の環境経営がどれだけ成熟しているかを示す重要な指標となっていくでしょう。

お問い合わせ

執筆、編集

中村 圭一(なかむら けいいち)

中村 圭一(なかむら けいいち)

アミタ株式会社 サーキュラーデザイングループ

静岡大学教育学部を卒業後、アミタに合流しセミナーや情報サービスの企画運営、研修ツールの商品開発、広報・マーケティング、再資源化製品の分析や製造、営業とアミタのサービスの上流から下流までを幅広く手掛ける。現在は分析力と企画力を生かし、企業の長期ビジョン作成や移行戦略立案などに取り組んでいる。

おすすめ情報

お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい

アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード

資料やセミナー動画をご用意しております。

是非、ご覧ください。