サーキュラーエコノミーは、もはやサステナビリティだけのテーマではなく、経営やビジネスそのものに関わる重要な概念として認識され始めています。リサイクル率を上げる、廃棄物を減らすといった個別の活動を超え、事業の根幹から「価値を循環させ続ける仕組み」を設計・デザインすることが求められています。

しかしながら、実際の取り組みは3R施策推進の延長線にとどまってしまう例も多く、”既存のビジネスモデルの構造転換”という本質的なレベルまで踏み込むことは困難です。

サーキュラーエコノミーを単なる「理念」ではなく、ビジネスを成長させるための「設計原理」として捉え、先進企業の事例を分析し、自社のビジネスを循環型に転換するための具体的な思考法と実践するためのヒントを解説します。

ビジネスモデルの変化:「売って終わり」から「製品が使われ続けて儲かる」へ

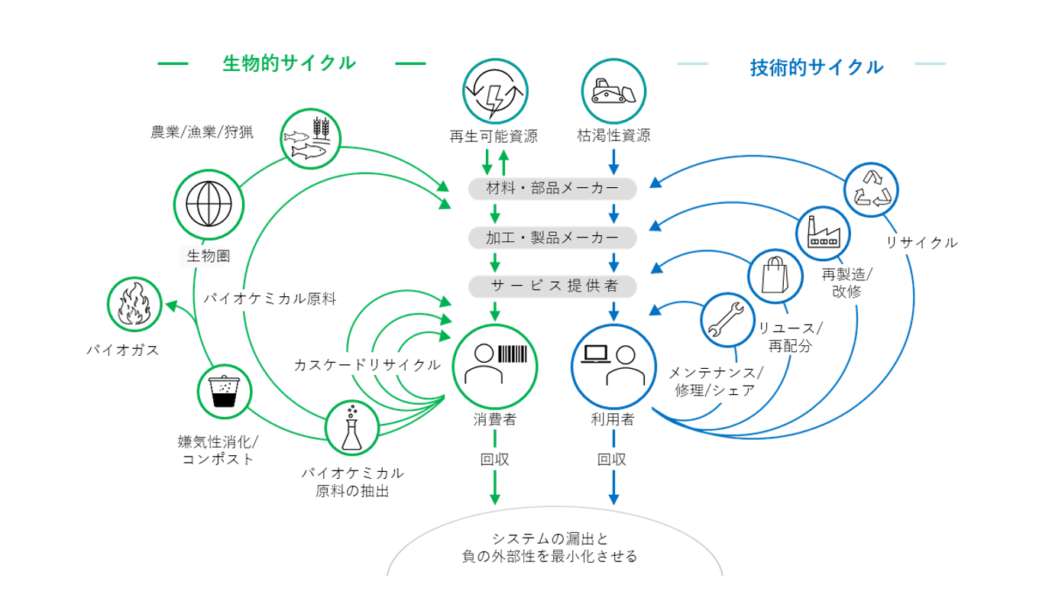

従来の「作って、売る」というリニア(直線型)なビジネスモデルは、市場の成熟や資源価格の変動リスク・供給リスクに直面しています。これに対し、サーキュラーエコノミーは、製品が顧客の元で使われ続けることで継続的に収益を生む循環型のビジネスモデルへの転換を促します。製品のライフサイクル全体を延長・管理するサービス(保守、修理、アップグレード)や、再製造・再販ビジネスは、一度きりの製品販売に依存しない、安定的かつ高収益な事業の柱となり得ます。マッキンゼーの分析によれば、循環型ビジネスは従来型に比べ利益率を10%あるいは25%にまで高めることができるとされています。

国内でも、機械納入後の保守・点検に注力したビジネススキームを展開し、利益を上げている事例が散見されます。

また、顧客設備の稼働データを分析し、最適な交換時期や再製造計画を提案することで、新品販売よりも高い利益率をもつストック型の収益基盤を構築している例もあります。このような製品を長く使い続けてもらうためのサービス提供は、顧客との接点を増やし、ロイヤリティを高めます。これは、成熟した市場における価格競争からの脱却につながります。

「環境価値」は付加価値から”設計の前提”へ

環境価値は企業の製品において「付加価値」であるとともに、今やビジネス設計の「前提条件」となりつつあります。特に、気候変動対策と資源循環は不可分なテーマとして認識されています。

エレン・マッカーサー財団は「気候変動対策の目標達成のうち、45%は製品や食料の生産・利用方法を循環型に変えることでしか実現できない」と指摘しています。つまり、エネルギー転換だけでは不十分であり、資源循環を前提とした設計こそが脱炭素経営の鍵を握るのです。

また投資家や金融機関は、企業のESGへの取り組みを厳しく評価しています。特に足元ではScope3(サプライチェーン全体の排出量)の開示要求によって、自社だけでなく、製品がどのように作られ、使われ、廃棄されるかというバリューチェーン全体での「循環設計力」が評価軸になりつつあるという流れがあります。

脱炭素・資源制約・生物多様性といった課題は、企業が利用する物質の流れに内包されています。企業はもはや「環境に配慮するか否か」ではなく、循環を前提とした設計を行えるかどうかが競争力を分ける時代に入っているといえます。

ここからは、約50年前から再製造を続けるキャタピラー社と、わずか10年で世界最大の再生流通プラットフォームを築いたBack Market社という、時代もアプローチもまったく異なる2社を取り上げます。一見、古典と最新の対極に見える両社ですが、この2つを比較することで、「サーキュラーエコノミーに取り組むとは何をすることなのか」を実務の目線で見ていきたいと思います。

キャタピラー:垂直統合で価値を回し続ける「リマン事業」

建設機械世界最大手であるキャタピラー社は、まだリサイクルという概念すら浸透していなかった1973年から、「リマン事業」を展開しています。

リマン事業とは、使用済みの部品(コア)を顧客から回収し、工場で分解・洗浄・検査を経て、新品同等の性能に復元する「再製造」プロセスです。現在では8,000種類以上の部品が対象となり、同社の主要製品ラインのほぼすべてをカバーしています。

▼1970 年代初頭のアイオワ州ベッテンドルフにある Cat Reman 工場の組立ライン

この事業が提供する価値は多岐にわたります。

顧客への価値:新品部品よりも大幅に安価でありながら、新品と同じ性能と保証が提供されます。これにより、顧客は機械の維持コストを大幅に削減できます。

環境への価値:再製造は、新品製造に比べて原材料、水、エネルギーの使用量を大幅に削減します。結果的にCO2排出量を大幅に削減するとともに、廃棄されるはずだった部品を価値ある製品として蘇らせることで、廃棄物の最小化にも貢献します。

ビジネス価値:リマン事業は、新品販売よりも高い粗利益率を誇ります。原材料やエネルギー投入が少ないため、資源価格の変動にも強い安定収益源となります。

▼製品ライフサイクルと再製造ライフサイクルが一体となった循環モデル

またこの事業には「販売→使用→回収→再生→再販」という循環ループを自社で管理・完結させる「クローズド・ループ」の設計思想があります。

製品ライフサイクル全体の管理:製品の設計段階から再製造を前提とし、耐久性や分解のしやすさを考慮しています。これにより、製品寿命を最大限に延長し、価値を何度も取り戻すことが可能になります。

顧客を巻き込むインセンティブ設計:顧客が使用済み部品(コア)を返却すると、代金が還元される仕組み(デポジット制等)を構築。これは顧客満足度を高めると同時に、キャタピラーにとって高品質な再製造原料を安定的に確保することにつながります。

景気変動に強い安定収益構造:建機のような景気変動の影響を受けやすい業界において、リマン事業やサービスは安定した収益基盤となります。同社は2030年までにサービス売上比率を全体の50%に近づける目標を掲げており、新品販売への依存から脱却する戦略的な柱と位置づけています。

キャタピラー社は、自社で製品のライフサイクル全体をコントロールすることで、資源の価値を維持し、回し続けることで、高い品質と収益性を両立する強固な循環型ビジネスを構築していると言えます。

▼再製造部品は、このような最新の建設機械にも活用されている

Back Market(バックマーケット):市場全体を循環させる”分散協働型”の仕組み

キャタピラーとは対照的なアプローチでサーキュラーエコノミーを体現しているのが、フランス発のスタートアップ「Back Market」です。2014年に設立された同社は、リファービッシュ(再生品)電子機器専門の世界最大級マーケットプレイスへと急成長しました。

Back Marketは、自社で製品を製造も修理もせず、かつ在庫も持ちません。彼らのビジネスモデルは、世界中に存在する約2,700社の厳選された再生業者と、スマートフォンやPCなどの再生品を求める消費者を繋ぐプラットフォームです。収益は、取引成立時の販売手数料と購入者からのサービス料から得られます。

このモデルの革新性は、これまで品質が不透明で保証もなかった「中古品」のイメージを刷新し「信頼できる再生品」という新しい市場を創造しようとしている点にあります。

品質の標準化と信頼の担保:Back Marketは独自の厳格な品質基準を設け、出品する再生業者を認定しています。さらに、すべての製品に最低1年間の動作保証とカスタマーサポートを提供。これにより、消費者は安心して再生品を購入できます。

新たな選択肢の提供:「新品か、中古か」という二者択一ではなく、「品質が保証された、安価な再生品」という第三の選択肢を提示。これにより、価格に敏感な層や環境意識の高い層のニーズを捉え、巨大な市場を切り拓きました。

Back Marketの成功の鍵は、多くのプレイヤーを巻き込み、オープンな生態系(エコシステム)を構築するいわば分散協働型のビジネスモデルです。

オープンな循環ループのデザイン:キャタピラーが自社内でループを閉じていたのに対し、Back Marketは市場メカニズムを通じて、多数の修理・再生業者が循環の担い手となるオープンなループを設計しています。これによりビジネスを迅速に拡大できました。

プラットフォーム設計:顧客レビュー、返品率、検査結果などのデータを活用して再生業者をスコアリングし、品質の維持・向上を促す仕組みが組み込まれています。

在庫リスクのない安定収益モデル:製造コストや在庫リスクを負うことなく、取引の成立ごとに手数料を得るストック型の収益基盤を構築。これは、新品市場の販売動向や部品供給の変動リスクを受けにくい、リスクに強いビジネスモデルだと言えます。

Back Marketは、自社にないリソース(修理技術や販売網)を外部パートナーとの連携によって活用し、分散共同型で価値を維持し、回し続け、同時に市場そのものを創り出していると言えます。

垂直統合型のキャタピラーと、分散協働型のBack Market。両社のアプローチは対極的に見えますが、どちらもその根底には価値を循環させ続けるための構造があります。次回はこの2社のサーキュラービジネスに共通する循環設計の原理を解説します。

関連情報

執筆者情報

-

なかむら けいいち

中村 圭一

アミタ株式会社 社会デザイン事業部

宮崎県出身。大学では環境教育を学び、セミナーや情報サービスの企画・運営、研修ツールの商品開発、広報・マーケティング、再資源化製品の分析・製造、営業まで、アミタのサービスを上流から下流まで幅広く手がけてきた。現在は、これまでに培った分析力と企画力を生かし、企業の長期ビジョン策定や移行戦略の立案、サーキュラーエコノミーに関するワークショップの設計・運営、AIを活用した「持続可能な競争優位」の仮説構築、AIツール開発等を手掛けている。

ESG経営に関する情報を

お探しの方必見

お役立ち資料・セミナー

アーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい