Q&A

地域共生社会とは何ですか?

Some rights reserved by dianecordell

Some rights reserved by dianecordell

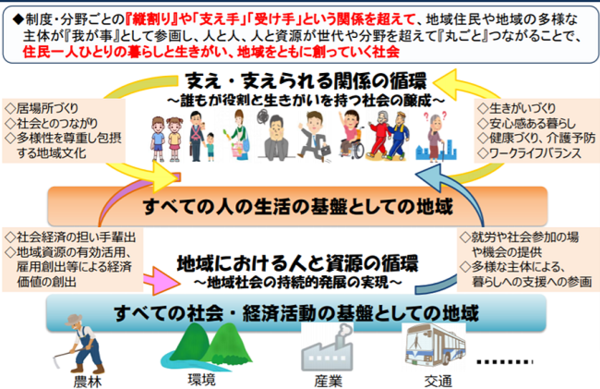

地域共生社会とは、地域住民や地域の多様な主体が分野や属性の壁を越えてつながり、誰もが支え合う地域を創っていくことを目指すものです。 これまでの経緯として 、2016年「ニッポン一億総活躍プラン」に、地域共生社会の実現が盛り込まれ、その翌年には、厚生労働省が当面の改革工程を策定し、具体化に向けて改革を進めてきました。

そして、2023年8月「厚生労働白書」 では「つながり・支え合いのある地域共生社会」をテーマとし、単身世帯の増加等を背景に顕在化した制度の狭間にある課題の現状と、ポストコロナの令和の時代に求められる「つながり・支え合い」の在り方の方向性について展望を示しています 。

※本記事は2020年12月に執筆した記事に加筆・修正を行っています。

|

目次 |

後編「地域共生社会に関する新たな事業「重層的支援体制整備事業」とは何ですか?」記事はこちら

なぜ今「地域共生社会」なのか?~社会背景~

日本では、公的な支援制度が整備されるよりも前から、地域の相互扶助や家族同士の助け合いが行われてきました。

しかし現代では、都市部への人の移動や、個人主義化や核家族化、共働き世帯の増加などの社会の変化にともなって、地域や家庭が果たしてきた役割の一部を補完・代替する必要性が高まってきました。

そこで国では、社会保障制度という形で、疾病や障害・介護、出産・子育てといった人生において典型的なリスクや課題 を想定した現金給付や福祉サービスといった属性別・対象者のリスク別の公的支援を拡充してきました 。

一方で、個人が抱える生きづらさや、リスクが複雑化・複合化してきた中で、従来の縦割りの公的支援の仕組みではケアしきれない下記のような ケースが発生してきました。

- 育児と介護のダブルケアに直面する世帯

- 障害を持つ子の親が要介護状態になった世帯

- 病気の治療と就労の両立をしている方

- メンタルヘルスに課題を抱えながら子の養育をしている方

- 刑務所からの出所後に孤立し生活困窮などを抱えている方

- さまざまな背景をもってひきこもり状態にある方やその家族

また、このような公的支援の課題に加えて「社会的孤立」の問題や、制度が対象としないようなごみ出し・買い物・通院などの身近な生活課題や、軽度の認知症や精神障害等が疑われるものの公的支援制度の受給要件を満たさない「制度の狭間」の問題といった課題も顕在化してきました。

そこで、公的支援のあり方を、『縦割り』から『丸ごと』へ転換することや、人々のつながりを再構築する必要があることから「地域共生社会」のビジョンが掲げられました。

地域共生社会のコンセプト

新たな課題に対応するためには「その人の生活を支えるために何が必要か」という本人主体の観点を重視することが必要です。また、複雑化・複合化した課題は特別なものではなく、いつでも、誰にでも起こり得るものであり、行政・福祉支援機関のみならず、地域住民一人ひとりが自分ごととして、支え合う地域づくりに参画していくことが求められます。

そこで「支える側」「支えられる側」という一方向の関係ではなく「地域に生きて暮らしている以上、誰もが支え・支えられるものである」という考え方のもと、地域の資源や人の多様性を活かしながら、人と人、人と社会がつながり合う取り組みが生まれやすいような環境を整えることを目指し「地域共生社会」というコンセプトが掲げられました。 社会の変化に伴い『縦割り』の分野ごとの課題解決に取り組んでいた従来の方針から、個人や世帯が抱える課題を包括的に支援する地域社会をつくっていこう、という方向性を示したのです。

▼厚生労働省「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」

最終とりまとめ

地域共生社会の実現に向けたポイント

地域共生社会の実現に向けてポイントとなる考え方を3点ご紹介します。

① 二つの車輪で対象者に"伴走"する支援

② セーフティネットの重層化

③ "課題縁"と"興味・関心縁"の出会い

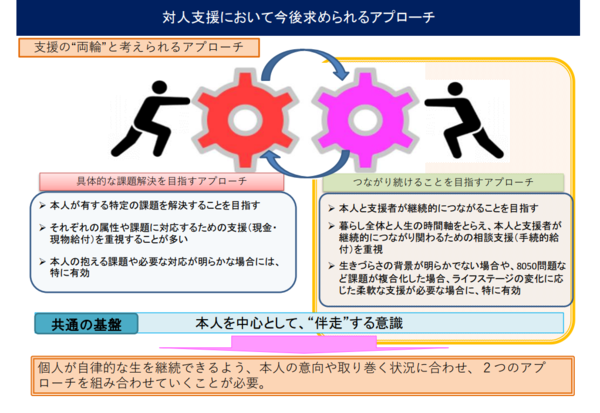

① 二つの車輪で対象者本人に"伴走"する支援

本人が抱える課題や対応が明らかな場合は「具体的な課題解決を目指すアプローチ」が有効です。しかし必ずしも生きづらさの背景が明らかでない等、複合化した課題はすぐに解決につながらない場合があります。そこで、本人の生きづらさに寄り添い一緒に考えていくこと、あるいはつながっていること自体が孤独・孤立を防止したり、本人の生きる力を回復するための効果・意義があるという考え方が「つながりつづけることを目指すアプローチ」です。

これらの二つの支援を両輪とし状況に応じて組み合わせて、本人を中心として継続的に支援していくことが"伴走型支援"の考え方です。

▼厚生労働省「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」

最終とりまとめより抜粋

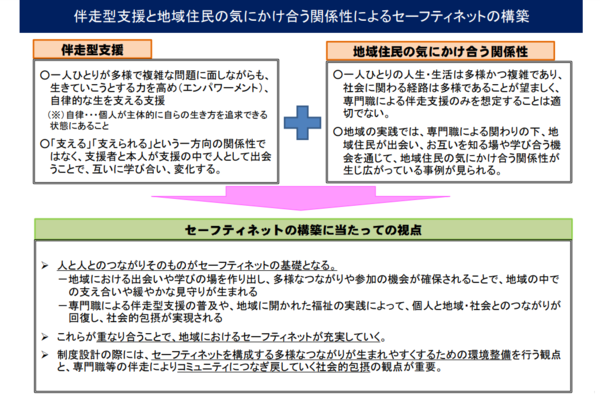

② セーフティネットの重層化

福祉の専門職による「伴走型支援」だけでは、関われる頻度・程度に限界があります。地域で普段から見守り合っていれば、小さな異変に早期に気づき、いち早く専門職につなぐこともできるでしょう。

専門家による支援だけではなく、地域住民同士の緩やかな見守り、支え合いといった人と人とのつながりがセーフティネットの基礎となる、そうした関係性ができることが、地域の「セーフティネットの重層化」という考え方です。

▼厚生労働省「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」

最終とりまとめより抜粋

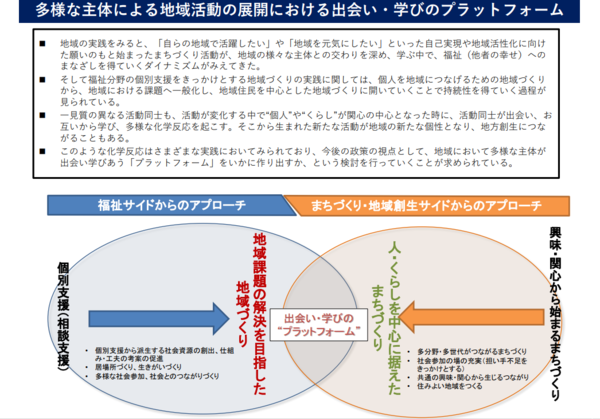

③ "課題縁"と"興味・関心縁"の出会いのプラットフォームをつくる

地域共生社会の取り組みは、福祉分野だけで完結させるのではなく、地域のあらゆる人・活動が分野を超え、つながることで新たな価値を生み出していくことが重要です。すでに地域では様々な活動が行われています。具体的な課題解決を目指す福祉から見たアプローチをする人もいれば、地方創生や暮らしの向上といったまちづくり・地域活性の文脈で活動してきた人もいるでしょう。一見重ならないように思える活動であっても、出会い、互いに学び合うことで化学反応が起こり、活動に広がりが生まれたり、新たな取り組みが生まれたりすることがあります。そのような人々が出会い、対話できる機会やプラットフォームをつくっていくことが、地域共生社会に向けた取り組みの発展につながります。

▼厚生労働省「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」

最終とりまとめより抜粋

地域共生社会の取り組み事例

ここでは「令和5年版厚生労働白書」 (2023年8月公表)の第1部「つながり・支え合いのある地域共生社会」に掲載されている事例を抜粋して紹介します。

- 地域の人々と「社会をやさしくする」 社会福祉法人愛川舜寿会(あいかわしゅんじゅかい)(p.55)

社会福祉法人愛川舜寿会(神奈川県愛甲郡愛川町)が運営する

①カミヤト凸凹保育園・カミヤト凸凹文化教室、②ミノワホーム、③春日台センターセンターの取り組みを紹介します。

① カミヤト凸凹保育園・カミヤト凸凹文化教室

カミヤト凸凹保育園では、障害の有無で分けないインクルーシブ保育を行うとともに、カミヤト凸凹文化教室(障害児通所支援事業・放課後デイサービス)との一体的な運営を実践しています。保育園では、0~6歳のこども達が、回廊型の園舎で一緒に過ごし、年齢や障害の有無に関わらず、友だちとの関わりの中で学び、人間関係の基礎をつくることができます。部屋の中には仕切りがありますが、自由に往来することが可能で、こども達が年齢や発達度合いに応じて自分に合う環境で暮らせるようになっています。

② ミノワホーム

ミノワホームでは、特別養護老人ホーム等の高齢者介護事業等を実施しています。

庭空間を24時間パブリックスペースとして開放し、こどもから高齢者まで幅広い世代の人々が、気軽に休憩したり会話したりできる居場所をつくっています。また年に一度、駐車場を開放して盆踊りを開催するなど、地域との触れ合い・つながりを重視したまちぐるみのケアを推進しています。

③ 春日台センターセンター

春日台地区では、スーパーマーケットの閉店等にともない、地域の人々の集う場所がなくなりつつありました。このため、高齢者、障害者、外国人等が集まるコミュニティを創り、地域のコミュニティのセンター(中心)にしたいとの想いの下、春日台センターセンターを開設しました。春日台センターセンターは、高齢者介護事業、障害者就労支援事業、障害児通所支援事業及びコミュニティスペースの提供等を行う複合施設です。カフェやコインランドリーも併設されており、地域の人々が生活の中で交流しあえる、豊かな関係性が生まれるスペースをつくっています。

こうした取り組みは、同法人のビジョンである「社会をやさしくする」を体現したものです。福祉を通じて人間としての温もりを感じ、まちぐるみで繋がりを育む地域を創っていきたいとの想いをもって、地域の人々とともに地域づくりに取り組んでいます。

- 高齢者と若者の交流でお互いが元気になる賃貸住宅 (株式会社ノビシロ)(p.116)

神奈川県藤沢市の住宅街の一角にある「ノビシロハウス」は、高齢者と若者らが支え合いながら楽しく暮らす多世代交流型の賃貸住宅です。若者は「朝や帰宅時に定期的な高齢者への声がけを行うこと」「月1回の住人同士が参加するお茶会を開催すること」を条件に、家賃が半額になります。

ある高齢の住人は「若い人から刺激を受けて毎日楽しい。元気をもらっている。料理を教えてあげたらとても喜ばれた。」、若い住人は「帰宅時の声がけの時は、仕事で疲れている自分をいたわってもらっている。いつも応援していただき、うれしい。感謝している。こんなに年の離れた友達がいるのが面白い。ずっと関わっていたい」と、声がけだけにとどまらず、日常的な助け合いも広がっています。

最期まで自宅で過ごしたいという高齢者の要望をかなえ、高齢者と身近に暮らす経験を若者に提供する、双方よしの住宅が、ノビシロハウスです。

- 住民創発で明るい未来を創りたい(株式会社WaCreation)(p.119 )

子育て世代の転入者が多い流山市では、転入者と地元の高齢者とのつながりや交流の機会が十分にありませんでした。株式会社WaCreationは「地域の課題は暮らしの課題であり、多世代多様な住民の数だけ課題がある。それぞれの『好き』や『得意』を活かしながら、自分の『やってみたい』と地域の課題と組み合わせ、地域活動に参加し、事業を起こしていく中で輪になる(一人一人がつながる)と解決が進むはずだ。住民としての主体性を発揮し、自ら解決できる地域は健康であるという仮説を持ち、まず多世代多様な人が集まるコミュニティ創りに力を入れたい」と強く感じてました。そこで、多世代多様な住民が自分の悩みやアイデア等を共有し「やってみたい」を実践できる居場所として、machimin(「まち(machi)をみんな(min)でつくる」)を開設しました。

一人ひとりの『やってみたい』を大切にするmachiminの活動をきっかけに、地域活動の輪が広がっています。例えば、専業主婦で就業経験がなかったある住民が、machiminでの経験により自分に自信を持てるようになり、保育士の資格を取得して市内の保育の現場で働き始めたり、居場所づくりに関心を持つ地域住民が、週2回程度のプレーワーク(こどもの遊び場)を市内で開催し、子育て世代同士が気軽に触れあい、子育てに関する経験や知識を共有できる場を創ったり、住民の興味・関心が、新たな活躍の場へと広がっています。

以上、厚生労働白書より3団体の事例を紹介しました。

まとめ

地域共生社会の実現に向けた取り組みには、正解の形はなく、むしろ、その地域に合った形で多様な活動が積み重なっていくことが重要です。

地域で活動する団体や「自分のまちで何かしたい」と思っている人、活用できる資源や場所、といったものを重ね合わせ・組み合わせて、それぞれの立場から「私のまちの地域共生社会づくり」に向けて、取り組みを始めてみてください。

次回、後編では「重層的支援体制整備事業」が実施されることによって何が変わるのか、ポイントを解説します。アミタでも、地域共生社会に通ずる取り組みとして、地域の拠点づくりを行っています。

「資源の分別・持ち込み」という日常行為をきっかけとして多様な地域住民が集い、運営する資源回収ステーション 「MEGURU STATIONR®」を開発中です。多世代・属性のコミュニティ基盤と、資源循環促進機能を提供し、地域の課題解決に寄与することを目指します。

現在、福岡県大刀洗町 、兵庫県神戸市 で拠点運営に携わっています。

関連記事

参考情報

厚生労働省

・『地域共生社会のポータルサイト』

・『地域共生社会の推進』

・『「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」(地域共生社会推進検討会)最終とりまとめ(概要)』

・『「地域共生社会」の実現に向けて(当面の改革工程)』平成29 年2 月7 日「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部

執筆者プロフィール

宍倉 惠

アミタ株式会社

地域デザイングループ 地域デザインチーム

大学時代に1年間農村地域に住み込み地域の暮らし・産業に係るボランティア活動に取り組む。アミタに合流後は、企業向けの環境戦略支援を経て、小規模自立分散型の地域づくりに関する新規事業開発に従事。官民人事交流制度にて、厚生労働省 地域福祉課 地域共生社会推進室で2年間の出向後、アミタに復職しMEGURU STATION®の開発に携わる。

お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい

アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード

資料やセミナー動画をご用意しております。

是非、ご覧ください。