Q&A

企業のSDGs取り組み・ 実践のポイントは?【後編】企業文化のアップデートに着目、 「マーケティング3.0」で事業の価値を見直す

Photo by Scott Webb on Unsplash

Photo by Scott Webb on Unsplash

多くの企業ではいま、事業を通じたSDGsの「実践」が問われています。これは決して簡単なことではなく、強固なトップダウンで指示を出したからと言って、すぐに実現できるものではありません。

本記事では、SDGs実践におけるポイントと、企業にとってのSDGsの本質的な意義を解説します。後編の今回は「企業文化のアップデート」に着目して解説します。

前編はこちら

企業文化をアップデートすることは、SDGs実践だけでなく、あらゆる企業価値向上に

つながる

前編では、外部環境の変化に適応できていない、すなわち「企業文化が時代遅れになってしまっている」ことが、SDGsの実践を妨げる要因の一つであるとお伝えしました。

▼外部環境の変化に適応できていない企業で起きている事象と要因

| 顕在化している 事象 |

外部要因 | 内部要因 | |

| 人材の価値↓ | 生産性の悪化 |

|

|

| 人手不足 |

|

||

|

経済的な価値↓ |

成長停滞 |

|

|

| 社会的な価値↓ (非財務指標) |

外部評価の低下 |

|

外部環境の変化については、どのような変化がどれくらいのスピードで起きているかをある程度正確に理解しなければ、経営に適切に反映することはできません。

しかし、外部環境の変化を社員一人ひとりがある程度正確に理解したとしても、それを経営に反映できるかどうかは、その企業の企業文化によって左右されます。一人の個人がある物事に対して、自分の価値観や考え方や言語などのフィルターを通して理解するのと同様に、企業は外部環境を「企業文化というフィルター」を通して理解し、経営に反映させるからです。

一人ひとりは外部環境の変化を感じていても、企業文化がアップデートされていない企業では、社員が下記のような課題感を持っていることが多いです。

▼それぞれの立場が抱える課題感

|

●経営層・役職者が抱える課題 |

|

|

●社員が抱える課題 |

|

▼企業文化がアップデートされている企業とそうでない企業との比較

| 企業文化がアップデートされておらず 外部環境との乖離が大きな組織 |

企業文化がアップデートされており外部環境との乖離が小さい組織 | |

| SDGsの位置づけ | 現在のルールでゲームを続けるための重要なキーワードの一つである |

新しいルールである |

| 未来予測 | 現在の延長線上の未来が到来すると思っており、危機感が低い | 現在の延長線上にはない未来が到来すると思っており、危機感が高い |

| イノベーション | 起きる可能性が低い | 起きる可能性が高い |

| 学生からの評価 | 「あの会社で働きたい」とは思わない →優秀な人材が集まらない |

「あの会社で働きたい」と思う →優秀な人材が集まりやすい |

| ステークホルダーからの評価 | この会社は「あってもなくても社会は変わらないだろう」と思う | この会社は「あったほうが社会は良くなるだろう」と思う |

| 事業が 存続・成長を 続ける可能性 |

低い 中長期的なリスク・機会への対応ができていない |

高い 中長期的なリスク・機会への対応ができている |

企業文化をアップデートするための視座を獲得する

では、企業文化のアップデートとはどのように行ったらいいのでしょうか。

例えば、アミタでは以下のような体系的な知識を活用して、支援を行っています。

- マーケティング3.0~「機能的価値」を提供する企業から「社会的企業」を提供する企業へシフトしていくことを促す

- インテグラル理論~将来的に「ティール組織」となることを目指し、自らの組織の状態や特徴を客観的に捉え、顧客や市場とのギャップを認識する

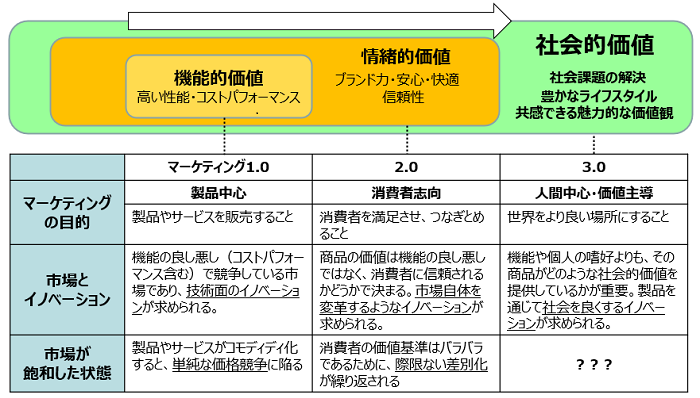

▼「マーケティング3.0」の概要

マーケティング3.0~事業を通じてどのような価値を提供していますか?

- 企業は、製品・サービスを通じて、社会に対して「機能的価値」を提供していると言えます。

- 社会や市場が成熟すると、さらに高次の価値(社会的価値)も要求されるようになります。

参考:フィリップ・コトラ― マーケティング3.0

これは、自社が扱っている製品やサービスが、どのような「価値」を提供しているかをマーケティングや市場の「発達段階」と整合させて捉えなおしてみるという考え方です。

どのような製品・サービスも、最初は「機能的価値」を提供するという段階から始まりますが、市場が成熟するにつれて、単純な機能の良し悪しや価格だけではなく、消費者から信頼されているかどうか・多種多様な消費者のニーズに合致しているかどうかでその価値を判断されるようになります。

製品中心の市場から消費者中心の市場への変化していくのです。さらにその次の段階として、消費者中心から社会中心という流れ、その製品やサービスが、機能ではなく「どのような社会的価値を提供しているか」、あるいは製品・サービスそのものでなく「その企業の価値観やビジョンに共感できるかどうか」によって評価されるようになります。

近年のCSVやSDGs推進の流れは、このような流れと常に整合しており、財務面だけではなく非財務面 、短期的な未来だけではなく中長期的な未来のトレンドまで視野に入れなければ、競争優位の維持・獲得、事業の存続と成長につながるような取り組みを行うことは難しくなります。

関連記事:モノ・動機性(気持ち)・情報の循環 ー資源価値以上のものを巡らせるデザインー

さいごに

SDGsの意義とは、単なる「新しい機会」ではありません。今後は市場において、経済的価値(財務指標)だけではなく社会的価値(非財務指標)も加えた2軸で評価されるようになったということ、そして双方のバランスをなるべく社会的価値(非財務指標)に寄せていった方が、事業の持続可能性は高まる時代になったのだということです。

SDGsの本質を理解し「自社の企業価値・提供価値」とは何かを見直し実践することで、世の中に新しい価値を生み出すチャンスを得られます。根本的な見直しが求められています。

関連情報

お問い合わせ

執筆者プロフィール(執筆時点)

南 修央

アミタ株式会社

エコ・ブレーン営業部 ソリューション課 主任

排出事業者向けの廃棄物リスクコンサルティング部門を経て、廃棄物管理の業務効率化コンサルティングを担当。顧客のニーズに基づいて開発した廃棄物管理ツール「e-廃棄物管理」は全国すべての都道府県で使われており、製造業の廃棄物管理ツールとしては日本最大規模。

執筆者プロフィール

中村 圭一(なかむら けいいち)

中村 圭一(なかむら けいいち)

アミタ株式会社

サステナビリティ・デザイングループ ソリューションチーム ユニットリーダー

静岡大学教育学部を卒業後、アミタに合流しセミナーや情報サービスの企画運営、研修ツールの商品開発、広報・マーケティング、再資源化製品の分析や製造、営業とアミタのサービスの上流から下流までを幅広く手掛ける。現在は分析力と企画力を生かし、企業の長期ビジョン作成やSDGs経営戦略立案などに取り組んでいる。

おすすめ情報

お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい

アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード

資料やセミナー動画をご用意しております。

是非、ご覧ください。