廃棄物管理業務の効率化や業務改善は、どのように進めればよいのでしょうか。廃棄物管理で効率化や業務改善が進みにくい理由や、それでも改善が求められる社会的背景にも触れつつ、廃棄物管理の業務改善に向けた3つの改善方法と事例について紹介します。

※この記事は2023年に執筆されたものを加筆・修正・更新しています。

廃棄物管理業務の効率化や業務改善を検討されている方には、システム化とアウトソーシングが有効な手段です。アミタは、クラウドシステムによるデータ一元化と、廃棄物管理のプロによる業務サポートにより、企業価値の向上をご提案します。

なぜ廃棄物管理の業務改善が進まないのか

廃棄物管理業務は、社内でも業務改善が進みにくい領域の一つです。それはなぜでしょうか。

理由の一つには、業務属人化の傾向が挙げられるでしょう。廃棄物管理業務は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)」によって規制されています。廃棄物処理法は、環境法令の中でも難解かつ違反時の罰則も厳しい法律です。その理解には専門性が必要とされ、長年経験を積んだ人間でないと意図せず法令違反を起こしてしまうリスクが高い業務であるため、人材配置が硬直化しがちになります。

また、非効率と思われる運用があっても、法律で決められているからという理由で、業務改善に対する心理的ハードルの高さからやり方が長らく変更されず、ルーチンとして固着化してしまっているケースもよく見られます。アミタの調査によれば、製造業の工場で主管部門の担当者が廃棄物管理業務にかけている時間は1工場あたり、年間1,400~2,000時間にもなります(現場担当者、構内業者の作業時間を除く)。これを労働者1人当たりの業務量で換算すると、年間0.7~1.6人が廃棄物管理業務を行うために必要となります(調査には現場担当者、構内業者の作業時間を含んでいないため、それらを加えると、1工場あたりの作業時間はさらに長くなると考えられます)。

さらに、同じ生産工程から出てくるものとはいえ、「製品」と「廃棄物」では扱い方に差が出てくるのは、いわば当然です。製品の品質や性能を高めたり、生産スピードの向上に必要な投資と、廃棄物管理を効率化するための投資では、どうしても前者が優先されます。これは財務的な話だけではなく、例えば廃棄物管理のために潤沢な人的リソースを充てる判断はなかなか為されないものです。前述のようにボリュームの大きな、難易度の高い業務を、最低限のリソースで「こなしている」現場では、業務改善が進みにくくなっても仕方がありません。

このように廃棄物管理の業務改善が進まない理由には、業務の難易度に起因する属人化傾向や、法規制を意識することでの改善阻害、企業としての優先度など、様々な要因が絡まって存在しています。

今後は改善が必要不可欠?生産年齢人口の減少と拡大する廃棄物管理業務

廃棄物管理の業務改善が難しいのは前述のとおりですが、それでも今後は喫緊の課題となってくる可能性があります。以下、その理由を挙げてみましょう。

- 生産年齢人口の減少

総務省統計局の調査によると、2025年の総人口は1億2300万人で前年に比べ60万人減少しており、減少幅は比較可能な1950年以降過去最大となっています。さらに、生産年齢人口(15歳から64歳)は前年に比べ18万人もの減少となっており、今後も更なる減少が見込まれています。生産年齢人口の減少は、廃棄物管理業務へのリソース不足や後継者不足の問題をより表面化させると考えます。 - 廃棄物管理業務の拡大

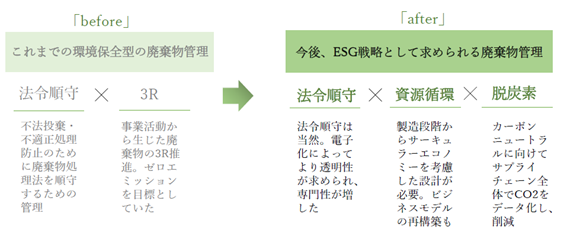

近年、気候変動問題や労働問題など世界的な社会課題が顕在化している中、企業が持続的に成長をしていくために脱炭素対応、サーキュラーエコノミー(資源循環)またはESG戦略への取り組みが必要となってきています。その影響もあり、昨今の廃棄物管理業務はさらに煩雑になってきています。これまでの廃棄物排出量の削減やリサイクル率向上、法令順守の取り組みに加えて「CO2排出量の把握」「リサイクル100%達成」「プラ新法の規制強化による廃棄物管理方法の見直し」などへの対応も求められてきているのです。

▼廃棄物管理に求められる内容の変遷

作成:アミタ株式会社

生産年齢人口が減少している一方、業務の幅が拡大している現在において、廃棄物管理業務は従来どおりの体制ではカバーできなくなってくる可能性が大いにあり、業務改善は早急に手を付けなければいけない課題といえるでしょう。

廃棄物管理の業務改善の3つの方法

では、どのように業務改善をすすめればよいのでしょう。

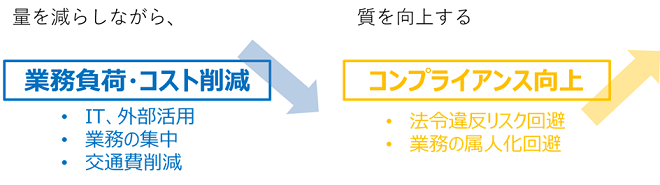

それは上述のとおり、専門性を落とさずにコンプライアンスの維持・向上をしながら、業務時間やコストを削減することが重要になります。

▼廃棄物管理の業務効率化 イメージ図

作成:アミタ株式会社

ここからは改善の具体的な方法を3つご紹介します。

まず初めに共通して取り組むべきことは現状業務の分析です。

「どの業務にどのくらいの時間がかかっているか」「誰に負担がかかっているのか」などの問題点や無駄・無理を正しく把握することで、効果的な改善策を検討できます。

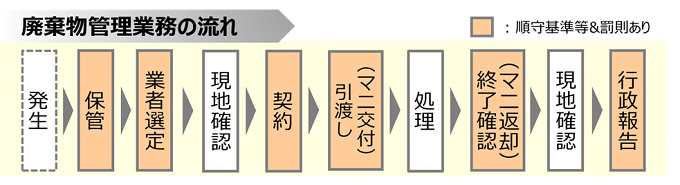

▼廃棄物管理業務の流れ

作成:アミタ株式会社

アミタでは廃棄物管理業務のアウトソーシングの検討時に「廃棄物管理業務の見える化サービス」として業務分析を代行しています。担当者様へのヒアリングにより、業務別の負荷や属人化の状況や法令違反のリスクなどを調査いたします。(詳細説明のご希望やお問い合わせはこちら)

1. 情報管理の一元化(全社的な管理の見直し)

廃棄物の発生状況や処理委託先の情報を本社等で一元管理することで、全体的なコスト削減や業務改善施策の立案・実施に取り組みやすくなります。システム化とセットで実施することでより効果が上がります。たとえば、人事異動が多い場合、拠点ごとに管理方法が異なると、引継ぎに多くの手間やミスが発生します。全社的に共通のシステムを利用すれば、担当者が異動先でもスムーズに業務を行うことができます。また、共通のシステムを利用することで全社の情報を把握しやすくなり、内部統制の一環となります。(事例:ANAグループ)

コスト管理という観点からも、近年、処理費用の値上げが続いていますが、各拠点の委託先と処理費用を一元管理することで、単価が妥当かどうかの検討がしやすくなります。

2. アナログな廃棄物管理業務をシステム化

システム化によって、業務効率化とコンプライアンス向上を同時実現します。システムの多くには、担当者の廃棄物管理業務を補助する機能が備わっています。例えば、マニフェストについて、あらかじめ登録されたマスターを呼び出す機能が搭載されていれば、交付の際に一から書き起こす必要もなく記載ミスも起こりにくくなります。マニフェストと許可証のデータが連携され、許可証が期限切れになっていた場合には交付時点でアラートされる機能が搭載されていれば、許可証の取り寄せ忘れの防止になります。

具体事例としては、下記が挙げられます。

・マニフェストや処理委託契約書、許可証等の管理業務のICT化(事例:キユーピー株式会社)

・廃棄物管理の質と量の見える化(事例:大手総合建材メーカー)

3. 専門会社へアウトソーシングすること

廃棄物管理業務を専門の会社に任せることで、社内の業務負荷を低減すると同時に、コンプライアンスの向上を叶えます。

委託先の検討や配車手配、マニフェスト交付・返送チェックや社内の問い合わせ対応など、様々な業務のアウトソースが可能です。(アミタのサステナブルBPOについてはこちら)

専任の確保や教育による業務品質の維持が難しい非生産拠点(営業所・倉庫・店舗・工事現場など)のアウトソーシングの事例もあります。

まとめ

本記事では、廃棄物管理の業務改善が求められる社会背景と業務改善の3つの方法をご紹介しました。また、廃棄物管理の業務改善については、そもそも廃棄物が発生しない商品設計や、一度市場に出た商品の回収・リサイクル・再原料化の仕組み構築など、より大きな枠組みで全体設計を見直すことも1つの手段です。

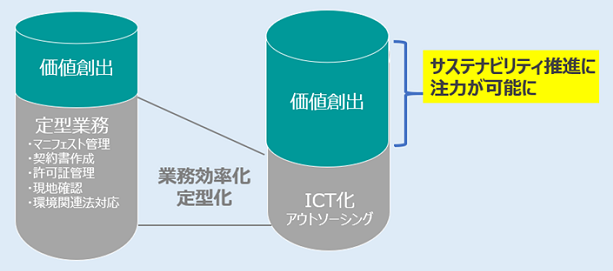

そもそも廃棄物管理業務に限らず、生産年齢人口が減少していく社会状況の中、定型業務を効率化して新しい価値を創出する時間を生み出すことは、貴社の企業価値向上につながります。重要なのは、効率化や業務改善によって生み出されたリソース(時間とデータ)を「戦略的資産」と捉え、何に振り向けるかです。今後の廃棄物管理とは、守りの効率化を土台とし、収集したデータを武器に「サーキュラーエコノミー(資源循環ビジネス)」や「ネイチャーポジティブ(自然再興型ビジネス)」といった新たな経営戦略の構築に資する業務へと、積極的に移行を図っていくべきと言えるでしょう。

▼効率化によって目指すべき業務の質の改善 イメージ図

作成:アミタ株式会社

関連記事

関連情報

お問い合わせ

執筆者情報

-

みなみ のぶお

南 修央

アミタ株式会社 サステナブルBPO事業部

アミタ株式会社に入社後、環境コンサルティング部門で排出事業者向けの廃棄物リスク管理体制構築支援やセミナー講師を担当。その後、クラウドを活用した廃棄物管理ASPサービス『Smart マネジメント(旧:e‐廃棄物管理)』の開発に携わる。現在はITも活用した運用体制の構築支援や、『Smart マネジメント』の導入の支援等を行っている。

-

いしだ みずき

石田 みずき

アミタホールディングス株式会社

ESG経営に関する情報を

お探しの方必見

お役立ち資料・セミナー

アーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい