インタビュー

旭化成のハリヨ保全ビオトープが示す

工場が目指すべきネイチャーポジティブの姿とは

全国でも稀な「湧水環境の生態系を再現したビオトープ」で地域の絶滅危惧種の淡水魚「ハリヨ」を10年間にわたり守り育んできた旭化成株式会社守山製造所。地道な取り組みながらも、そこには「我が国に固有の生物多様性の危機」を打開するための、非常に重要な要素が示されています。今回は同取り組みが示す、企業の工場が目指すべきネイチャーポジティブの在り方への示唆について解説します。

工場の造成用地に暮らしていた「氷河期の遺存種」

「もともとはこの工場ができる前に『丸坪(まるつぼ)の池』という湧水池があって、そこにハリヨが生息していたと伝えられています。」

滋賀県守山市にある旭化成守山製造所 環境安全部の渡邉共則さんが説明してくれました。同製造所のある一帯には、かつては鬱蒼とした森の中に周囲75mほどの池があり、鈴鹿山脈から琵琶湖に注ぐ一級河川・野洲川の伏流水が豊かに湧き出していたそうです。そんな遊水池の中にひっそりと暮らしていた小魚が、『氷河期の遺存種*1)』として知られるトゲウオ類*2)の仲間、ハリヨです。

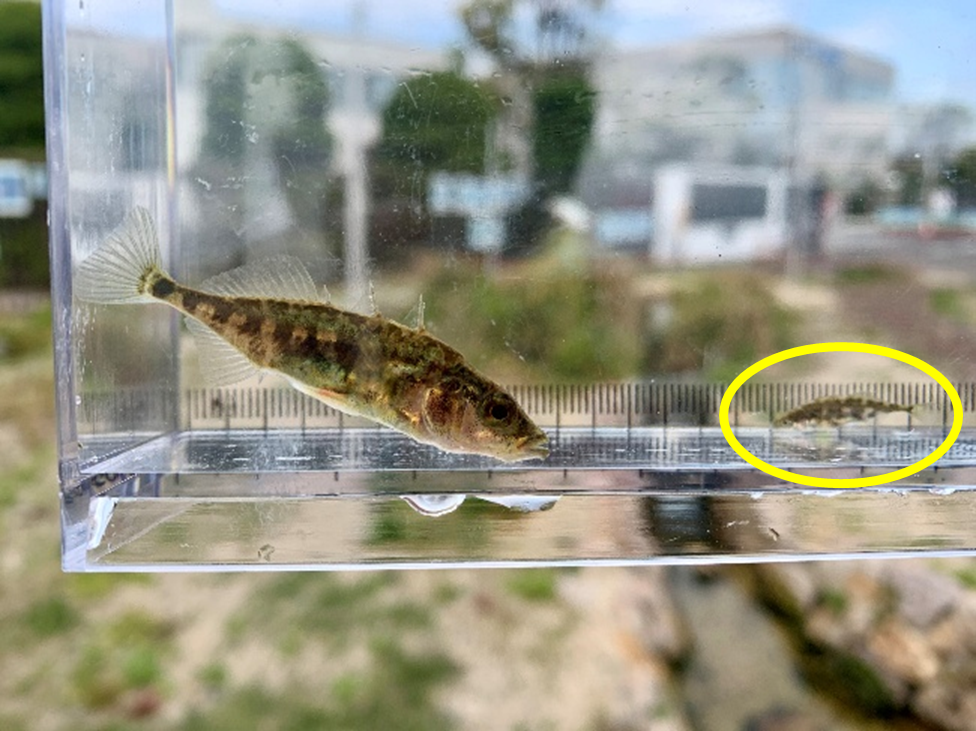

▼ハリヨ

撮影:金尾滋史氏(琵琶湖博物館)

冷たい水に棲む魚というと、釣りをする人なら河川の源流部の渓谷に生息するイワナなどをイメージするでしょう。イワナもまた、寒冷だった氷河期には広く平野部の川にも暮らしていましたが、気候が温暖になるにつれて水温の低い河川の源流部に閉じ込められる形で生き残っています。一方、小魚のハリヨはイワナのように流速の強い水域では暮らせません。だから、冷たい地下水が静かに湧き出す平野部の湧水環境でこそ、生き残ることができたのです。こうした『氷河期の遺存種』の淡水魚は、他にも数多くの希少種が知られています。そして、魚ばかりでなく、カエルやサンショウウオなどの両生類、ゲンゴロウ類などの水生昆虫やクモなどの節足動物、さらには多種多様な水生植物などでも『氷河期の遺存種』が知られています。しかし現在、その多くは各地域で既に絶滅したか、絶滅の危機に追い込まれています。それは国内各地の平野部で湧水環境の生態系が失われていったことが背景にあります。地域レベルだけではなく、生物種として絶えてしまった魚もいます。例えば、戦前には京都府内にハリヨとは別種のトゲウオ類のミナミトミヨという魚がいましたが、残念なことに戦後まもなくの頃に絶滅種となってしまいました。

守山市内に生息していたハリヨも1960年代には姿を消してしまいましたが、旭化成守山製造所では2016年から地域住民や琵琶湖博物館等との協働により、敷地内に造成したビオトープでの滋賀県産のハリヨ保全活動を続けています。ビオトープに生息するハリヨは現存する日本のトゲウオ類の中で最も南に生息する近隣地域の個体群を移植したもので、生物史的にも非常に貴重な存在です。滋賀県にはハリヨの生息地域が2つありますが、そのうち1つの地域は人為的に移入された北海道産の別種のトゲウオ類(イトヨ)と交雑した結果、遺伝子汚染*3)が進み純粋なハリヨではなくなりつつあります。ビオトープで保全されているのは、遺伝子汚染の影響を受けていない地域からの、純粋なハリヨです。つまり同ビオトープは遺伝子プール*4)としての重要な役割も担っているのです。

▼ビオトープで生まれたハリヨの稚魚(黄円内)と親世代魚(左)

提供:旭化成(株)環境安全部

*1)遺存種:太古に栄え、現在は限定的な生息条件のみに残存している生物種のこと。温帯気候の地域における「氷河期の遺存種」は平野部に湧き出す低水温の湧水環境に暮らす水生生物や、気温が寒冷な高山にのみに生息する動植物などが知られています。

*2)トゲウオ類:トゲウオ科の魚の総称で、背びれが棘(とげ)状の形に進化していることによる名称です。日本では背びれの棘数が3本前後のイトヨ属(ハリヨも含まれる)と、10本前後トミヨ属の2属が生息しています。いずれも小型で遊泳力が弱いため、穏やかな水流の環境でのみ生息することができます。

*3)遺伝子汚染:人為的な移植等により、遺伝子の異なる近縁種と、もともと生息していた在来種が交雑(雑種化)することで、本来の遺伝子を固有性が失われることを指します。一度遺伝子汚染が進んだ地域の個体群を元の姿に戻すことは事実上不可能であり、「遺伝子の多様性」を永久に損なう危機として大きな問題となっています。

*4)遺伝子プール:自然環境では固有の遺伝子をもつ個体群を保全することが困難な場合に、人為的な環境で純粋な遺伝子の個体群を保全することを指します。水族館や動物園、博物館などでは遺伝子プールの役割が年々高まっており、企業のビオトープが遺伝子プールを担うケースも生まれています。

保全活動を企業価値向上の機会に

「現在、製造所では1日に3万tの地下水を設備の間接冷却水として使用しています。冷却に用いられた後の地下水は水質監視のうえ周辺の河川に流し、地域の農業用水にもなっているのですが、温排水となっているところに外来魚のティラピアが増えてしまい、その防除活動をしていました。」と渡邉さん。

やがて生態系にマイナスの影響をもたらす外来魚への対処だけではなく、地域社会や環境にプラスの影響をもたらす活動に取り組んでいこうという機運が生まれ、琵琶湖博物館などの専門家からの助言を受けて始まったのがハリヨの保全活動でした。

「地下水の汲み上げや排水をはじめとする環境管理をしっかりやっている結果、周辺に生きものが豊かに暮らせる環境があるということを伝えられます。その管理レベルの指標としてハリヨがいる、ということが言えれば"機会"になると考えました。製造所の現場で日頃の環境管理をしている人たちにも、それをフィードバックしていきたい。地域の人には、旭化成の工場の周りは安心安全だね、と思ってもらいたい。そのように考えて専門家の方々に相談したわけです。」

しかし工場に設置されたビオトープは全国に数多くありますが、16℃前後の冷水環境でなければ生息できない『氷河期の遺存種』のトゲウオ類を保全している工場ビオトープの事例は、他にありませんでした。ただ飼育するだけではなく、ハリヨの餌となる動物性プランクトン等が生まれて食物連鎖が構築される水域環境を創出し、さらにハリヨ自身が繁殖して世代交代をできるまでの生息環境を整えるとなると、なかなか一筋縄ではいきません。しかもハリヨは繁殖期になると縄張りを持ち、水底に水草や植物の根などを材料にした産卵用の巣を作り、子育てもするという特殊な生態の持ち主です。そのため、近隣の自治会が行政の支援を受けて作ったハリヨ保全活動のビオトープでも、移植したハリヨの世代交代を継続することができずに全滅させてしまったという経緯もありました。

▼汲み上げた地下水の放流口

ビオトープの水温は年間を通じて低く保たれ自然の湧水に近い環境が育まれています。

撮影:アミタ

「製造所内に地下水汲み上げの井戸が約30か所あり、その一部がビオトープの水源になっています。日量20トンをビオトープに放流していますが、配管に掛かる圧力の最大限界まで放流しています。今のビオトープは二代目に当たり、面積も拡大しています。以前は水温管理ではあまり苦労することはなかったのですが、最近は夏場の猛暑の影響で配管が温まり、池自体も直射日光を受けて水温が上がり気味になることがあります。するとハリヨの生息には好ましくない藻が繁茂するので、遮光して藻を抑制することもしています。あとはハリヨが巣作りをしやすいような石組みの配置なども、ビオトープの設計段階で工夫してもらっていますね。」

こうして維持管理された湧水環境型のビオトープで、ハリヨは10年間に渡り世代交代を重ねています。地域住民がハリヨの保全活動をしているビオトープに、旭化成のビオトープで繁殖したハリヨが"里帰り"も果たしています。ハリヨは生まれてわずか1年間で生涯を閉じる"年魚"なので、毎年の世代交代が一度でも途切れると、その生息地では全滅してしまうことになります。そんな氷河期の遺存種が生息できる生態系を構築し、長年に渡り世代交代を継続できる水環境を維持管理できる製造所であるということ。それは地域社会にとっても「製造所の周りは安全安心な環境だね」という共通価値を育むことになるでしょう。旭化成守山製造所のハリヨ保全ビオトープは、ネイチャーポジティブという"共通価値の創造(CSV)"の機会を地域社会と共に生み出している好事例と言えるでしょう。

▼ビオトープの水環境やハリヨの生育環境のチェック

ビオトープの中に湧水環境の生態系が保たれているため、基本的にはメンテナンスフリーの管理です。しかし、水環境やハリヨの生息状況には日々の入念なチェックが欠かせません。

撮影:アミタ

ハリヨビオトープが全国の地下水利用型の工場に示す指針

TNFDやCDPウォーターなど、グローバルの環境イニシアティブで重視されているのが「水ストレス地域からの水資源調達リスク」です。モンスーン気候にある日本は豊富な降水量に恵まれており、WRIのAqueduct(アキダクト*5)による分析を見ても、国内に深刻な水ストレス地域は見当たりません。その点では国内の製造所は「水ストレス地域からの取水リスク」を心配する必要はほとんどありませんでした。しかし、地下水脈に依存する湧水環境の生態系に目を向けると、地下水利用型の工場は自然の湧水環境の劣化(湧水量の減少等)を進め、多くの絶滅危惧種の生息環境に負荷を与え続けてきたことが伺えます。

豊富な地下水脈の水資源を利用可能な地域では多くの工場団地が造成され、高度成長期の我が国の経済的発展に貢献してきたことはまぎれもない事実です。その一方で、ほぼ無制限に地下水を汲み上げてきたことによる環境への影響は、地域住民の暮らしに直接影響する地盤沈下以外は顧みられず、湧水環境における生態系の劣化によって多くの生物を絶滅の危機に立たせてしまっています。 これは温帯気候に位置する島国の日本に特有の生物多様性の危機とも言えます。なぜなら、寒冷な地域や熱帯地方の生態系では氷河期から現代までの生物相の変化が少ないため、人間の経済活動の活発な平野部に「氷河期の遺存種」がそもそも存在していないからです*6₎。冷涼な気候の欧州発のイニシアティブではあまり注目されない領域での「隠れた生物多様性の危機」ともいえる命題が、この「氷河期の遺存種の危機」であり、我が国固有の生物多様性を保全するうえで最も重要な課題のひとつでもあるのです。

その課題に正面から取り組み、10年に渡る保全活動を継続している旭化成守山製造所のハリヨ保全ビオトープは、多くの地下水を利用する我が国の製造業やその工場にとって「事業活動と自然のポジティブな相互関係」を築く可能性を示す先行事例と言えます。今後は、汲み上げた大量の地下水を冷水状態のままビオトープに放流した後に、工場の操業に利用するなどの新たな工夫が為されることが期待されます。そうすることで「工場が操業すればするほど湧水環境の生態系が豊かに復活する」という、製造業におけるネイチャーポジティブの理想的な姿、即ち「ビオファクトリー*7)」が実現されることでしょう。

▼「もりビオ」の愛称を持つハリヨ保全ビオトープでの観察会

従業員の家族への観察会に加え、周辺の自治会や小学校からの見学依頼にも対応して地域社会とのつながりを深める舞台にもなっています。

提供:旭化成(株)環境安全部

*5)Aqueduct(アキダクト):WRI((World Resorce Institute:世界資源研究所)が提供する国際的な水リスクのデータプラットフォーム。多くの企業が自社事業における水リスクの分析に活用しています。

*6)ヨーロッパと気候(亜寒帯)が類似する北海道では、平野部の都市近郊を流れる小川や中流域の河川でもトゲウオ類(エゾトミヨなど)が広く生息しており、ごく身近な存在です。気候が寒冷な地域のトゲウオ類は必ずしも低水温の湧水環境に依存する必要はないため、『氷河期の遺存種』には当たらないと考えられます。

*7)ビオファクトリー:操業活動が地域の生物多様性の向上と直接的に結びつく取組みを表す概念としてアミタが提唱している言葉です。雨水を利用したビオトープのような、操業活動と保全効果が直結しないタイプの「工場ビオトープ」とは異なる概念です。ただし一般的な工場ビオトープでも、閉鎖的環境であることを利用した在来生物の保全や遺伝子プールなど、生物多様性の保全に重要な役割を果たす機能を持ちうることに変わりはありません。

関連記事

ネイチャーポジティブとは?定義や取り組み事例、今後企業に求められることを解説

関連情報

企業活動が生物多様性におよぼす影響の把握やリスク分析には高度な専門性と多くの時間が必要であり、具体的な進め方に悩む企業が多いのが現状です。アミタは「循環」に根差した統合的なアプローチで企業価値の向上&持続可能な経営を実現に貢献する、本質的なネイチャーポジティブ/生物多様性戦略の立案・実施をご支援します。

企業活動が生物多様性におよぼす影響の把握やリスク分析には高度な専門性と多くの時間が必要であり、具体的な進め方に悩む企業が多いのが現状です。アミタは「循環」に根差した統合的なアプローチで企業価値の向上&持続可能な経営を実現に貢献する、本質的なネイチャーポジティブ/生物多様性戦略の立案・実施をご支援します。

詳細はこちら

お問い合わせ

アミタでは企業の循環型ビジネスモデルへの「移行」を支援するコンサルティングを提供しております。詳しくは下記よりお問い合わせください。

執筆者プロフィール(執筆時点)

本多 清(ほんだ きよし)

本多 清(ほんだ きよし)

アミタ株式会社 サーキュラーデザイングループ

環境ジャーナリスト(ペンネーム/多田実)を経て現職。自然再生事業、農林水産業の持続的展開、野生動物の保全等を専門とする。外来生物法の施行検討作業への参画や、CSR活動支援、生物多様性保全型農業、稀少生物の保全に関する調査・技術支援・コンサルティング等の実績を持つ。著書に『境界線上の動物たち』(小学館)

おすすめ情報

お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい

アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード

資料やセミナー動画をご用意しております。

是非、ご覧ください。