本コラム第3回目は「マニフェスト」についてです。産業廃棄物を引き渡す際は、廃棄物管理票(以下、マニフェスト)を交付する必要があります。マニフェストを交付する意味から返送期限、また交付状況報告書までお伝えします。

※本記事は2022年に執筆された記事を加筆・修正しています。

マニフェストを運用する目的は?

排出事業者は、廃棄物の種類や数量、運搬先、処分先などの適正処理に必要な情報をマニフェストに記載して、収集運搬会社に交付します。よく宅急便の伝票に例えられますが、宅急便の伝票がどこ(誰)からどこ(誰)へ品物を運ぶのか記載していれば良いのに対して、マニフェストは、どのような廃棄物がどこから排出され、誰が運搬して、どの処理会社で処分が行なわれるのか、法律で定められた事項を記載しなければなりません。

また、宅急便の伝票は運送会社が品物の送り先や到着日時を間違えないために運用されていますが、マニフェストは排出事業者が自社の廃棄物が適正に処理されているのか確認するために運用します。つまり、マニフェストを運用する目的は排出事業者責任を果たすためにあるのです。

関連記事:マニフェストの流れと、法定記載事項について教えてください

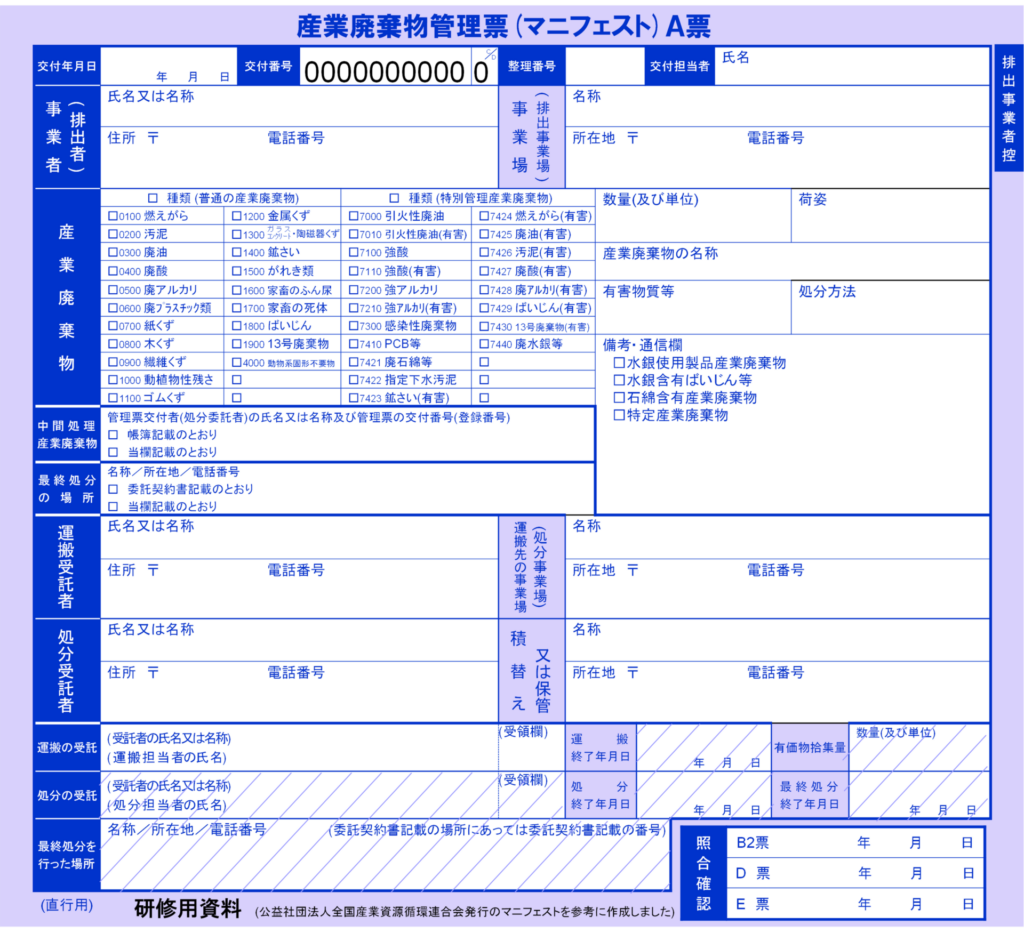

▼:紙マニフェスト

(アミタ株式会社作成)

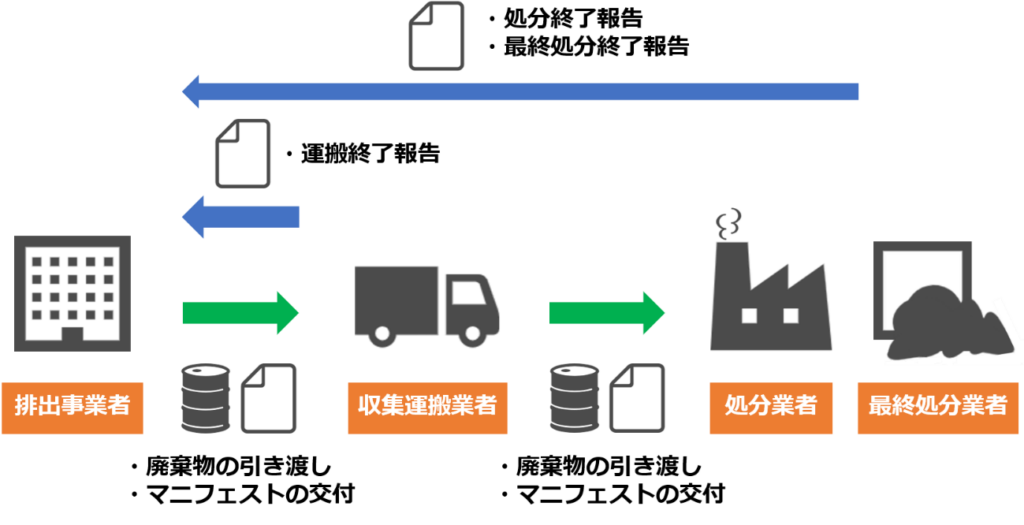

▼マニフェストの仕組み

(アミタ株式会社作成)

マニフェストの管理で注意すべきこと

排出事業者は、廃棄物の適正処理のためにマニフェストを運用する義務がありますが、運用する際に必要な業務は次の4つになります。

▼マニフェストの運用義務

| マニフェスト 運用義務 |

|---|

| 法律で定められた事項を全て記載して交付すること |

| 返送されたマニフェストの記載内容を確認すること |

| 交付したマニフェストの控えと返送されたマニフェストは5年間保存すること |

| マニフェストの返送期間や記載内容に不備があった場合は行政に報告すること |

廃棄物管理の現場では、必要事項を印字したマニフェストを収集運搬会社が持って来て、排出事業者は署名と捺印を行うだけといったケースも多く見受けられます。このような場合でも、マニフェストを交付する義務は排出事業者にあるということを念頭において、収集運搬会社が記載した内容に漏れや間違いがないか、処理委託契約書の内容と相違ないかなどを確認してから、交付をするようにしてください。

マニフェストは、収集運搬・中間処理・最終処分と、それぞれの処理工程が完了した時点で、処理を委託した事業者から返送される仕組みになっています。マニフェストを交付してから返送されるまでの期間も収集運搬と中間処理では90日、最終処分については180日と定められており、期間内にマニフェストが返送されるよう管理しなければなりません。なお、特別管理産業廃棄物に関しては期限が異なりますので、図表をご確認ください。

▼マニフェストの返送・報告期限

| B票運搬終了 | D票処分終了 | E票最終処分終了 | |

| 産業廃棄物 | 90日 | 90日 | 180日 |

| 特別管理産業廃棄物 | 60日 | 60日 |

マニフェストは期間内に返送されていれば良いと思われがちですが、返送されたものに記載漏れが無いか、記載されている中間処理会社や最終処分会社が処理委託契約書で定められた会社であるか等、確認する必要があります。

実際にマニフェストの返送期限が過ぎてしまった場合や返送されたマニフェストに記載漏れがあった場合には、委託した廃棄物の処理の状況を収集運搬会社や中間処理会社に確認して、必要な措置を講じた上で、行政に報告しなければなりません。

マニフェストの交付状況等を報告

マニフェストの交付と返送管理の他に、紙マニフェストを使用している排出事業者は、毎年6月30日までに前年度(4月1日~3月31日)のマニフェスト交付状況等を取りまとめて行政に報告する必要があります。(電子マニフェスト利用分は報告が不要)

マニフェストを交付した事業場ごとに、都道府県等に報告しなければならないため、報告していない事業場がないよう注意が必要です。

電子マニフェストとは

本記事では紙マニフェストについて解説してきましたが、現在のマニフェストの運用方法は、JWNETを介して運用する電子マニフェストが主流です。電子マニフェストの場合は、法律で定められた事項を全て入力しなければ交付できないことや、返送期限が近づくと自動的にアラームが出ること、交付等状況報告書の作成が不要なことなど紙マニフェストに対して様々なメリットがあります。

関連記事:【産廃管理】電子マニフェストとは?仕組み、対象者、普及率など5分で解説

ただし電子マニフェストを導入しても、契約書や許可証の期限管理などの業務は自社に残りますので、運用に関しては正しい廃棄物管理の知識が必要です。

一方で、電子マニフェストシステムを利用するには、利用料がかかることや、排出事業者・収集運搬会社・処理会社の三者が電子マニフェストシステムに加入していないと利用できないなどの制約があります。詳しくは「【産廃管理】電子マニフェストとは?仕組み、対象者、普及率など5分で解説」をご覧下さい。

- 廃棄物管理の基礎を学ぶ

- 処理会社の許可と契約を学ぶ

- マニフェストの目的、意味を学ぶ

- 処理先の現地確認を学ぶ

お問い合わせ

執筆者情報

-

たなか ちさと

田中 千智

アミタホールディングス株式会社 エコシステムグロースグループ

学生時代にサステナビリティに興味を持ち、2021年にアミタに合流。主にマーケティングや営業企画に携わっている。

ESG経営に関する情報を

お探しの方必見

お役立ち資料・セミナー

アーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい