Q&A

電子マニフェストとは?仕組み、対象者、普及率など5分で解説

産業廃棄物管理業務において、電子マニフェストの普及が進んでいます。これらの導入を検討される方も増えてきているのではないでしょうか。今回は、電子マニフェストの概要について簡単に解説します。

|

目次 |

マニフェスト制度とは?(産業廃棄物管理票について)

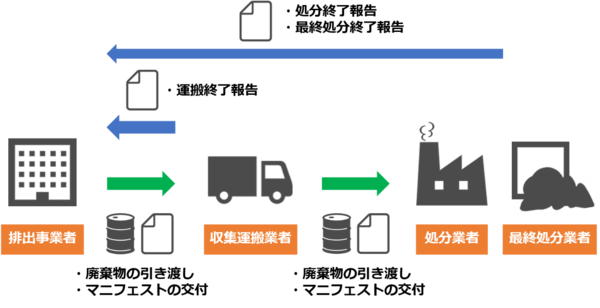

マニフェスト制度とは、排出事業者が自ら排出した産業廃棄物について、排出から最終処分までの流れを一貫して把握・管理することで不法投棄を未然に防止し、排出事業者としての処理責任を果たすための制度です。1998年(平成10年)12月から、すべての産業廃棄物の委託処理に対してマニフェスト(産業廃棄物管理票)の使用が義務化されています。

排出事業者は、マニフェストに、廃棄物の種類や数量、運搬先、処分先などの適正処理に必要な情報を記載し、廃棄物を引き渡す際に収集運搬会社に交付します。

よく宅急便の伝票に例えられますが、宅急便の伝票がどこ(誰)からどこ(誰)へ品物を運ぶのか記載していれば良いのに対して、マニフェストは、どのような廃棄物がどこから排出され、誰が運搬して、どの処理会社が処分を行うのか、法律で定められた事項を記載しなければなりません。収集運搬会社や処分会社から、運搬や処分が終了したら、その旨が記載されたマニフェストを返送してもらうことによって、委託内容どおりに処理されたことを確認できます。

▼参考記事

マニフェストを学ぶ|廃棄物管理新任担当者として、覚えておくべきことはどんなものがありますか?(その3)

産業廃棄物 マニフェストの交付・書き方で注意する点は?記入間違いを防ぐ方法を教えてください。

電子マニフェストシステム(JWNET)とは?

電子マニフェストは、マニフェスト情報をインターネット上で登録・報告する仕組みです。

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(以下、JWセンター)が全国で1つの情報処理センターとして指定され、運営を行っています。アプリをインストールする必要はなく、インターネット上で操作を行います(スマートフォンやタブレットからでも操作可能です)。電子マニフェストの導入により、事務処理の効率化を図ることができるとともに、データの透明性が確保されます。

ただし、電子マニフェストを利用するには、排出事業者、委託先の収集運搬会社、処分会社の3者が電子マニフェストシステム(Japan Waste Network 以下、JWNET)へ加入する必要があります。

電子でのマニフェスト登録を義務付けられている排出事業者は?

マニフェスト制度には紙マニフェストと電子マニフェストの2種類がありますが、2020年4月より、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)を年間50t以上発生する事業者は、電子マニフェストの登録が義務化されました(電子マニフェストの一部義務化)。あわせて、電子マニフェストの使用状況について、多量排出事業者処理計画に記載することが求められています。

電子マニフェストの義務化の対象となるのは、以下の条件を満たす場合です。

|

1. 前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物除く)発生量が年間50 t以上の事業者 |

詳しくは下記の記事をご覧ください。

▼関連記事

特管多量排出事業者|電子マニフェストの一部義務化にあたり注意することは?

▼体系的にマニフェストを学びたい方に!

廃棄物管理の法と実務セミナー「排出事業者編」「委託先確認編」

拡大する電子マニフェストの普及率

JWセンターの算出によると、2023年5月時点でマニフェストの電子化率は約78%です(枚数ベース)。年々、増加傾向にありますが、まだ紙マニフェストを利用している事業所も一定数存在します。

▼電子マニフェストの年間登録件数と電子化率

| 年度 | 年間登録件数 | 電子化率(普及率) |

| 2019 | 31,304,330件/年 | 62.6% |

| 2020 | 32,555,470件/年 | 65.1% |

| 2021 | 35,845,687件/年 | 71.7% |

| 2022 | 38,534,164件/年 | 77.1% |

| 2023 ※5月時点 |

6,420,924件/年 5月期:3,214,246件/月 |

77.8% (2022年6月~2023年5月 38,919,000件/年) |

※マニフェスト総数を5,000万件として算出した電子化率

出典:JWセンター「電子マニフェストの加入・登録状況」より

▼関連記事

電子マニフェストの普及率が6割にとどまっている理由は、何ですか?

収集運搬会社、処分会社の電子マニフェスト加入率は?

下表から、加入者数は21年を境に排出事業者では若干減少傾向にありますが、収集運搬、処分会社では年々増加していることがわかります。

▼電子マニフェスト加入者数

| 年度 | 加入者数 | 加入者数の内訳 | ||

| 排出事業者 | 収集運搬会社 | 処分会社 | ||

| 2019 | 240,099 | 209,923 | 21,063 | 9,113 |

| 2020 | 271,587 | 239,435 | 22,738 | 9,414 |

| 2021 | 304,128 | 270,091 | 24,384 | 9,653 |

| 2022 | 308,160 | 272,038 | 26,227 | 9,895 |

| 2023 ※5月時点 |

293,759 | 257,186 | 26,650 | 9,923 |

出典:JWセンター「電子マニフェストの加入・登録状況」より

▼関連記事

マニフェスト交付等状況報告書の記入方法と注意点―6月30日までに報告必須!

廃棄物管理業務のリモートワーク|マニフェスト交付を遠隔で行うにはどうしたらいいですか?

さいごに

廃棄物情報を積極的に活用しなければならない昨今の流れを考えると、電子マニフェストを導入する企業は今後も増えるでしょう。まだ導入されていない企業は、作業の効率化や法令順守の観点からでも検討してはいかがでしょうか。

関連情報

アミタグループの「廃棄物管理の法と実務セミナー」は、必要事項を網羅し、管理業務のすべてを習得いただけます。演習などの現場感覚を体験できる手法で『廃棄物管理』のプロフェッショナルが、よりスムーズで確実な廃棄物管理業務を行えるよう、しっかりとサポートします。

執筆者プロフィール

久保 舞夏(くぼ まいか)

アミタホールディングス株式会社

カンパニーデザイングループ ヒューマンリソースチーム

おすすめ情報

お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい

アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード

資料やセミナー動画をご用意しております。

是非、ご覧ください。