Q&A

マニフェストの運用手順やフローを新任担当にうまく教えるコツを教えてください。

Some rights reserved by

Some rights reserved by

Kompania Piwowarska

マニフェストの適切な運用手順やフローを新任担当者に理解してもらうポイントは、以下2点です。

1. 各手順の「何のために(目的)」「何をするのか(方法)」を教えること

2. 法律で定められた必須の記載項目、確認項目を分かりやすく教えること

※この記事は2008年に執筆されたものを加筆・修正・更新しています。

|

目次 |

廃棄物管理新任担当者の悩み事

新任担当者がマニフェストの運用実務で困るのは、どの票に誰(排出事業者、収集運搬会社、処理会社)が何を書けばいいのか、誰がいつまでに誰に返送すればいいのか等のルールが複雑で、混乱してしまうことです。 その結果、とにかく返送期限内にマニフェストが手元に戻れば、誰がいつどの項目を書いて返送してきているのかは気にしない、という状態になってしまうことがあります。

適切ではないマニフェスト運用事例を見てみましょう。

適切とはいえないマニフェスト運用方法

例えば、よくお聞きする不適切な運用方法に以下のようなものがあります。

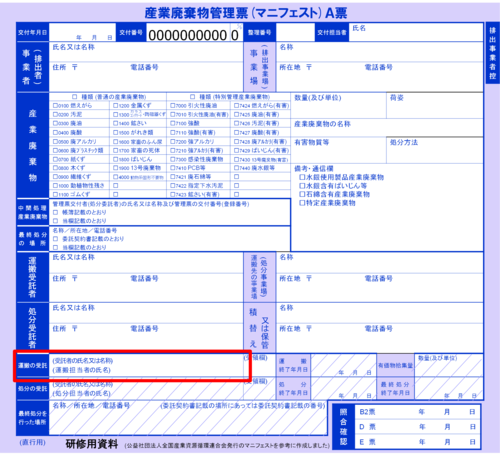

- A票を交付する際『運搬の受託』欄にいつも引き取りにくる担当者名を記入している

A票の『運搬の受託』欄は「収集運搬会社が廃棄物を間違いなく受け取ったことを確認するための欄」ですので、排出事業者が事前に記入しては意味がありません。引渡時に、運搬会社の担当者に記入してもらいます。

▼図1:アミタ株式作成

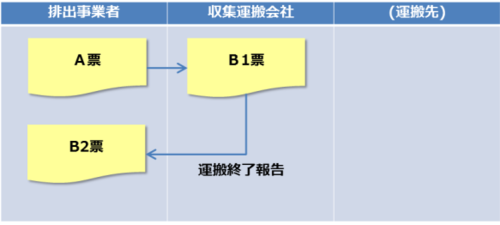

- B2票が中間処理会社から返送されてくる

B2票は「収集運搬の完了を排出事業者に報告するための伝票」なので、中間処理業者が受け取りのサインをした後、収集運搬会社が排出事業者に返送することになります。

▼図2:アミタ株式作成

マニフェストは何のために運用する?

マニフェストの一つ一つの運用にはきちんと意味があります。

「何のために(目的)」「何をするのか(方法)」を理解していれば、おのずと不適切な運用は避けられます。

「方法」を教えるときに「目的」を一緒に理解してもらうことで、誰がどの部分を記入し、誰に返送すべきかが身につき、収集運搬会社や処理会社の運用に不備があった際にも気がつくようになります。

運用を教える際は、文書のマニュアルだけでなく『自分の会社』『A運送会社』『B処理会社』と書いた名前札を机に置き、新しいマニフェストと、廃棄物代わりの消しゴムなどを用意して、実際に架空の担当者名などを記入しながら、個別の手順の目的を解説する、ロールプレイング方式を取ると分かりやすいでしょう。

関連記事:運搬のみ委託、処分のみ委託する場合のマニフェストの運用について教えてください。

マニフェストの法定記載項目対応

マニフェストの法定記載事項を参考に、例えば下記のような工夫ができます。

- 法定記載事項部分に色をつけたマニフェストA票を机に貼っておく

- 表計算ソフト等で管理している場合は、期限日にエラー表示が出るように設定しておく

廃棄物管理全般に関して、お困りがありましたらアミタまでお気軽にご相談ください。

関連情報

アミタでは、廃棄物管理担当者が気を付けるべきポイントを絞り込み、要点をまとめ、実務と関連付けながら学べる「廃棄物管理の方と実務セミナー」を提供しています。

お問い合わせ

おすすめ情報

お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい

アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード

資料やセミナー動画をご用意しております。

是非、ご覧ください。