サーキュラーエコノミーに関しては考え方や取り組み方について普及が進んでおり、各地方自治体ではユニークな取り組みを通してサーキュラーエコノミーに貢献をしようとしています。本記事ではサーキュラーエコノミーの取り組み方について事例を通してご紹介していきます。

サーキュラーエコノミーとは 2025年の最新状況

サーキュラーエコノミー(循環経済)とは、資源の使用を最小限に抑え、廃棄物の発生を回避しながら製品や素材を可能な限り長く循環させる経済モデルを指します。これは従来の「大量生産・大量消費・大量廃棄」というリニア型経済(線型経済)に代わる持続可能な枠組みとして、世界中で注目を集めています。

関連記事:サーキュラーエコノミーとは? 3Rとの違いや取り組み事例まで解説!

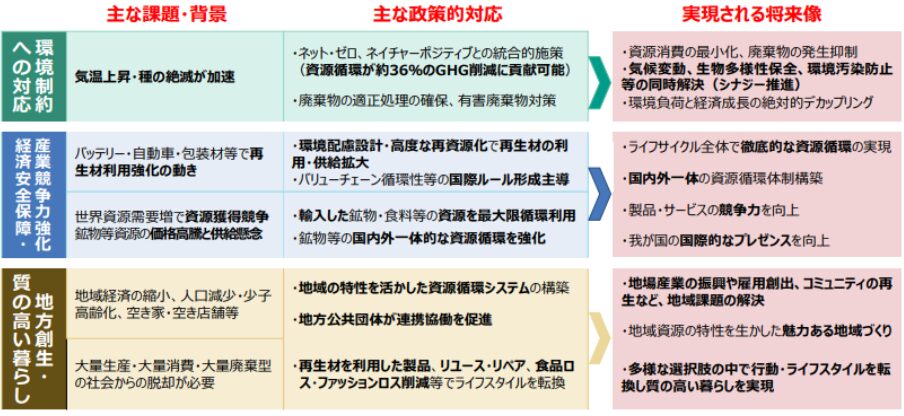

日本国内では2024年8月に「第五次循環型社会形成推進基本計画」が閣議決定され、企業・自治体・市民が連携したサーキュラーエコノミーの推進を図られています。また循環経済への移行によって、地域の縮小や人口減少、大量生産・消費に起因する廃棄物処理の問題など、地方創生に関連する課題を解決することが期待されています。

2025年には資源有効利用法の改正などもあり、サーキュラーエコノミーへの移行は今後さらに加速していくことが予想されています。

関連記事:第五次循環型社会形成推進基本計画の背景・ポイントをわかりやすく解説

関連記事:資源有効利用促進法とは?2025年の改正のポイントや変更点、対象となる業種までわかりやすく解説!

▼日本の現状・課題と解決に向けた道筋

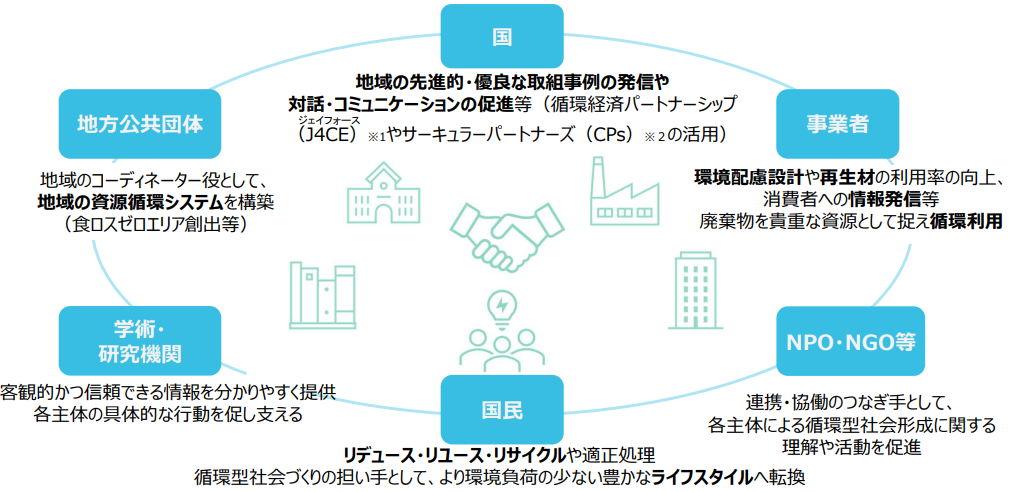

サーキュラーエコノミーを推進する、多様なステークホルダーの役割

サーキュラーエコノミーの実現には、国、企業、市民、そして自治体といった多様な主体が、それぞれの立場から役割を果たし、連携をしていく必要があります。なかでも都道府県や市町村などの自治体(地方公共団体)には、地域のコーディネーターのとしてすべてのステークホルダーをつなぎ、地域の実情に合わせて具体的な形に落とし込んで資源循環システムを構築する役割が求められます。

▼サーキュラーエコノミーを進める上で各主体に求められる役割

自治体は、地域の産業構造や社会課題、住民特性を最もよく理解している存在であり、政策と現場を結びつけるハブとして、地域の特性を活かした取り組みを推進していくことが期待されています。取り組みを進めるにあたっては、国の制度を活用しながら、企業と連携して新しい循環ビジネスを生み出し、市民の行動変容を促すというように、さまざまな主体とコミュニケーションをとりながら「地域らしい循環のあり方」の最適解をつくりだしていくことが重要です。

特に、市民は日常生活の中で資源循環の担い手としての役割を果たします。ごみの分別やリペア・シェアによる再利用の実践、地域の関連イベントの参加など、個々の行動が社会全体の変化を支える原動力になります。市民の理解と協力がなければ、いかに優れた制度や仕組みがあっても現場で機能しない取り組みとなってしまいます。そのため、地域で資源循環の取り組みを進めていく上では、市民をどれだけ巻き込んでいけるか、ということも重要な視点となります。

自治体によるサーキュラーエコノミーの取り組み事例

各地の自治体では、地域にある資源や課題に応じたサーキュラーエコノミーの実践が進んでいます。以下に代表的な事例をご紹介します。

●鹿児島県大崎町:「サーキュラーヴィレッジ・大崎町」

全国トップクラスのリサイクル率を誇る鹿児島県の大崎町では、2030年のビジョンとして「まち・ひと・しごと 世界の未来をつくる 循環のまち」を掲げ、「サーキュラーヴィレッジ・大崎町」の構想を推進しています。地域資源の循環だけでなく、新しい産業の創出や教育機会の創出も含めた包括的な取り組みです。

▼サーキュラーヴィレッジ・大崎町 構想

ごみの分別回収の結果、大崎町では埋め立てごみの80%以上の減量化に成功し、一人当たりのごみ処理事業経費が全国平均の2/3に抑えられています。また、大崎町を舞台に大崎町SDGs推進協議会が主導する「OSAKINIプロジェクト」という取り組みも進められています。このプロジェクトはすべての資源が循環する持続可能な社会をつくることを目的に、市民が参加できる形で大崎町の未来について議論ができる場を設けることで、多くのステークホルダーを巻き込んだ活動へと発展しています。

また、2024年にはサーキュラーヴィレッジ・大崎町の一環として、体験型宿泊施設「circular village hostel GURURI」をオープンさせており、地域外からの来訪客などにも、大崎町のリサイクルの取り組みについて理解を深めてもらえるような取り組みが幅広い領域で進められています。

▼circular village hostel GURURI

大崎町の家庭ごみ分別が体験できる体験型キッチン

●徳島県上勝町:「ゼロ・ウェイストタウン・上勝町」

徳島県上勝町は、2003年に日本で初めて「ゼロ・ウェイスト宣言」を行った自治体であり、徹底した資源分別と住民参加によるごみ削減の取り組みで国内外から注目を集めています。2020年には、町内で出た廃材を再利用して建てられた「上勝町ゼロ・ウェイストセンター WHY」が開設され、地域内循環の象徴的な拠点として機能しています。

▼ゼロ・ウェイストの理念を体験できる施設 ホテルWHY

町民は、町内唯一の回収拠点に家庭ごみを自ら持ち込み、13カテゴリー・45品目に細かく分別しています。これにより、ごみの約80%以上がリサイクルされ、焼却・埋立処分量の大幅削減につながっています。また、ゼロ・ウェイストの理念を体験できる宿泊施設「ホテルWHY」や、不要品を無料で持ち込み・持ち帰りできる「くるくるショップ」など、教育や観光と連動した取り組みも展開されています。

さらに、町内の飲食店や事業者とも連携し、地元農産物の未利用資源を活用したビール醸造や、リユース食器の普及など、サーキュラーエコノミーの実践が広がっています。高齢化や人口減少といった課題に直面しながらも「ごみを出さない暮らし」を地域文化として根付かせ、内外から人を呼び込む取り組みに発展しています。

事例から見る、地域×サーキュラーエコノミーの取り組みのポイントと課題

それでは、人口や産業規模、特性が異なるそれぞれの地域が、サーキュラーエコノミーの推進をしていくためにはどのようなことが重要なのでしょうか。経済産業省の「サーキュラーエコノミーに係る地域循環モデル創出に関する調査分析 調査報告書」では、地域におけるサーキュラーエコノミーの取り組みを加速させるため、地域循環モデルの6自治体(仙台市、川崎市、神戸市、北九州市、埼玉県、愛知県)を調査しています。

これらをもとに、自治体の状況に応じた8つの循環モデルが類型化されました。たとえば、製造業と人口の両方が多い都市部では「地域内で完結するモデル」が現実的である一方、農山漁村などでは「周辺地域との連携による循環」が現実的な選択肢となります。

上記の報告書では、以下の3点が重要な視点とされています。

製造業の立地状況:

製造業の工場が立地する地域では、使用済み製品のリファービッシュやリマニュファクチャリングといった高度な循環プロセスも地域内で実装できます。企業の協力を得て、取り組みを進めやすいのもメリットと言えるでしょう。

人口規模:

需要と供給のバランスが取れた地域では、製品やサービスの地域内循環が成立しやすく、また、リユースやシェアリングといったサービスの採算性も高まります。

再資源化拠点の立地状況:

地域内に再資源化拠点があることで、廃棄物の処理や原材料への再生を地域内で完結させやすくなります。一方で、拠点がない地域では周辺自治体との連携が不可欠となります。

ご紹介した2つの地域の事例を上記3つの視点で分析すると、都市ではないため製造業の立地状況などは限られているものの、人口規模が中程度から小規模と比較的実施をしやすい規模感であることが分かります。また大崎町については町内で再資源化を実施していることから、3つ目の再資源化拠点の立地についてもカバーができている事例と言えるでしょう。

一方、こうした地域循環モデルを構築・実現していく上で、共通する課題も見えてきました。特に以下のような点が、多くの自治体にとっての課題となっています。

資源の流通量や蓄積量の把握が困難:

製品・素材・廃棄物が地域内外をどのように移動しているか、有価物がどこにどれだけ蓄積されているかを把握するための統計・調査手法が未整備であるため、資源を有効に循環させるためのスキームを構築することが難しい状況にあります。

ガイドラインや情報源の不足:

サーキュラーエコノミーを地域に実装しようと考え、スキーム構築に向けた調査や分析を行う際に、自治体担当者が参考にできる手順書や事例集が少ないため、他地域での取り組み内容を参考にすることが難しく、取り組みが限定的になってしまう状況があります。

計画策定・関係者巻き込みの難しさ:

また、上記2つの課題を乗り越えることができ、ビジョンやロードマップを策定しても、地域内の事業者や住民の理解と協力が不可欠です。サーキュラーエコノミーの実装の実現性を高めるには、丁寧に合意形成を進めていくためにもサーキュラーエコノミーの概念に関する広報・啓蒙活動などが必要になります。

まとめ:サーキュラーエコノミーは地域に合わせてつくるもの

サーキュラーエコノミーは、単一の「理想モデル」を目指すものではなく、地域の特性を踏まえた多様な循環のかたちを構築する取り組みです。そのためには、実態に即した調査や、地域外との広域連携、さらには住民・事業者との協働が不可欠となります。自治体が中長期的な視点でモデルを描き、住民を巻き込みながら段階的に実行・評価していくことが、循環経済型の地域づくりへの第一歩となります。

アミタでは、地域の実情に合わせた循環型のまちづくりをご支援しています。日常生活のごみ出しをきっかけに豊かな関係性と資源循環が生まれる資源回収ステーションであるMEGURU STATION®を、愛知県長久手市、兵庫県神戸市、福岡県大刀洗町などに設置しており、市や町の担当者の方や地域住民の方と協力しながら活動を広げています。

MEGURU STATION®を導入いただく前に、地域の未利用資源のポテンシャル調査や、住民の皆さまと一緒に地域課題を自分ごと化するワークショップ、自治体職員の皆さまとの勉強会、循環型まちづくりのコンセプト/ストーリーメイキングなど、地域の実情や特性・らしさなどを把握しステークホルダーを巻き込む様々な取り組みも、ご要望に合わせて共同企画させていただきます。

関連記事

関連記事:地域課題を自分ごと化。福岡県大刀洗町のMEGURU STATION®を通じた資源循環

関連記事:互助共助コミュニティ×資源循環 ~神戸市 エコノバふたば(資源回収ステーション)現地レポート~

関連コラム:地域の課題をトータルで解決する「MEGURU STATION®」

関連サービス

お問い合わせ

アミタでは企業の循環型ビジネスモデルへの「移行」を支援するコンサルティングを提供しております。詳しくは下記よりお問い合わせください。

執筆者情報

-

うめき ななこ

梅木 菜々子

アミタホールディングス株式会社

ESG経営に関する情報を

お探しの方必見

お役立ち資料・セミナー

アーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい