Q&A

サーキュラーエコノミーとは? 3原則から3Rとの違い、注目されている理由まで解説!

Image by Arek Socha from Pixabay

Image by Arek Socha from Pixabay

本記事ではサーキュラーエコノミーの概要、注目されている理由から、リニアエコノミーや3R、シェアリングエコノミーとの違いについて解説しています。

※この記事は2022年に執筆されたものを再編集しています。

|

目次 |

サーキュラーエコノミーに関連するセミナーのアーカイブ動画を公開中です。

・2025年2月21日公開動画

「事例から見るサーキュラーエコノミーへの先進的な取り組み」

・2024年10月10日開催セミナー

「サーキュラーエコノミー時代の成功戦略:最初に取り組むべきステップとは」

・2024年7月4日開催セミナー

「ハーチ×アミタ サーキュラーデザイン戦略セミナー 」

サーキュラーエコノミーとは

サーキュラーエコノミーとは、従来の「作って捨てる」経済から脱却し、製品や資源を循環利用することで廃棄物を出さない経済システムです。資源の価値を最大限に活かし、環境負荷を抑えつつ、新たな価値を生み出します。

環境省は「資源・製品の価値最大化」「資源消費の最小化」「廃棄物の発生抑止」などを目指すものと定義しており、経済産業省も「あらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、付加価値の最大化を図る経済」と定義しています。

この概念は、特に資源の乏しい国や環境意識の高い地域(例:EU)で推進されており、日本においても 2020 年に経済産業省が「循環経済ビジョン 2020」を策定し、「成長志向型の資源自立経済」を目指す方針を打ち出しています。

サーキュラーエコノミーの3原則とバタフライダイアグラム

ここでサーキュラーエコノミーの根幹の概念である「サーキュラーエコノミーの3原則」と「バタフライダイアグラム」をご紹介します。

サーキュラーエコノミーの推進を国際的にリードする英国の「エレン・マッカーサー財団」がサーキュラーエコノミーの3原則として、以下を挙げています。

▼サーキュラーエコノミーの3原則

| 1. 廃棄物・汚染などを出さない設計 - (Eliminate waste and pollution) 2. 製品や資源を使い続ける - (Circulate products and materials (at their highest value)) 3. 自然のシステムを再生する - (Regenerate nature) |

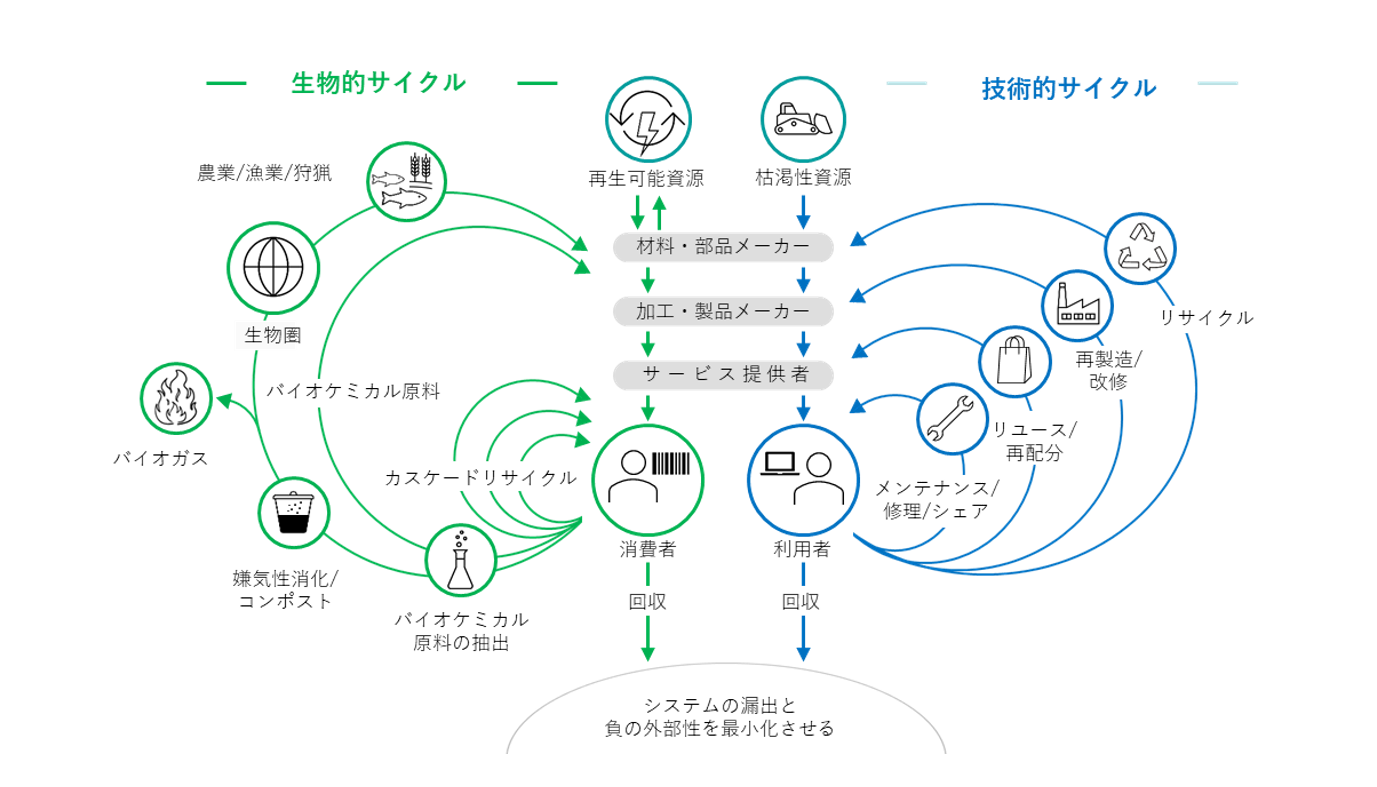

この3原則に基づくサーキュラーエコノミーの概念を図で示したものがバタフライダイアグラムです。

▼バタフライダイアグラム

バタフライダイアグラムは、生物的サイクル(図左側)と技術的サイクル(図右側)の2つのサイクルを示しています。生物的サイクルは自然界において生分解・再生することができる再生可能資源サイクルであり、技術的サイクルは、そのまま自然界に戻すと環境に悪影響を及ぼす枯渇性資源のサイクルです。バタフライダイアグラムは、サーキュラー化における自社のビジネスモデルの現状理解や、改善点を見つけるためのツールとしても活用できます。

サーキュラーエコノミーが注目されている理由

昨今、サーキュラーエコノミーという言葉をよく耳にしますが、なぜここまで注目されているのでしょうか。その理由としては、以下の点が挙げられます。

- 深刻化する環境問題への解決手段

気候変動や資源枯渇をはじめとした深刻化する環境問題への解決手段であるため

-

増大する資源需要

WWFは2012年時点で既に人類は地球1.5個分を必要とする生活を送っていると警鐘を鳴らしており世界人口は2060年に101億人に増加し、必要な資源量は2019年比で2倍になると予想されており、増大する資源需要に対応するため

-

ビジネスリスクの低減と機会

不確実性が高く未来が予測しにくいVUCA※1の時代といわれる今、サーキュラーエコノミーの考えを事業に取り込むことにより、資源の価格変動リスクの低減や安定調達、また新たなビジネスモデル創出による競争優位性の獲得など、事業の存続と成長のため

※1:Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)という4つの英単語の頭文字を取った言葉

サーキュラーエコノミーの定義

サーキュラーエコノミーには明確な定義はありませんが、日本の省庁では以下のように定義しています。

▼サーキュラーエコノミーの定義

|

出典:環境省

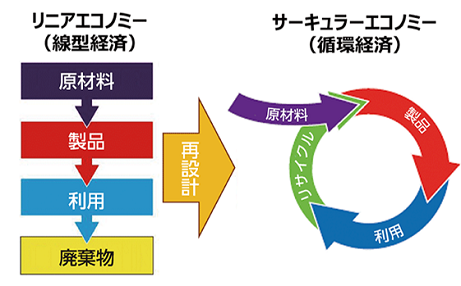

それではサーキュラーエコノミーと一般的な経済モデルの違いをみてみましょう。この両者の一番の違いは、バリューチェーンにおいて廃棄物の発生を「そもそも前提としない」という点にあります。一般的な経済モデルはリニアエコノミー(直線型経済)と呼ばれ、原材料・製品・利用・廃棄物といったバリューチェーンの流れが直線となっている点が特徴です。このモデルは、安価で豊富な資源とエネルギーを前提としており、大量生産・大量消費・大量廃棄を助長し、資源枯渇、環境汚染、気候変動といった問題を引き起こしています。一方で、サーキュラーエコノミーの考え方では、資源の回収や再利用が前提とされているため、廃棄物という概念がなく、一度消費された製品も再資源化され循環します。

従来の直線的な流れを「閉じたループ(Closed Loop)」または複数のループに置き換えることで、資源の利用効率を最大化し、環境負荷を最小限に抑えることを目指します。

▼リニアエコノミーとサーキュラーエコノミーの違い

出典:環境省

サーキュラーエコノミーの市場規模

サーキュラーエコノミーへの移行は、環境面だけでなく経済面でも大きなメリットをもたらし、新たな市場拡大に繋がると期待されています。2023年、経済産業省が発表した「資源循環経済政策の現状と課題」によると、サーキュラーエコノミー市場として2030年までに全世界で4.5兆ドル(約700兆円)、日本だけでも約80兆円の市場規模を見込んでいます。また、政府は2023年時点から10年にかけ約20兆円規模、官民投資額全体では150兆円超の支援を想定していること、さらに2024年6月に環境省部会により取りまとめられた第五次循環型社会形成推進基本計画中で「循環経済を国家戦略に」と、強調される等、今後さらなる成長が期待できる市場といえるでしょう。

関連記事:第五次循環型社会形成推進基本計画の背景・ポイントをわかりやすく解説

サーキュラーエコノミーと3Rの違い

では、これまで日本で広く取り組まれてきた3R:Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル)とサーキュラーエコノミーでは何が違うのでしょうか。3Rでは廃棄物ができるだけ出ないよう設計することや、廃棄物の一部を再資源化・再利用することなどが目指されますが、少なからず廃棄物が出ることが前提になっています。上述のようにサーキュラーエコノミーは、廃棄を前提としない考え方のため、製品・サービスの設計段階から廃棄物を出さないようにデザインし、従来は廃棄されていたものも原料化することで、できるだけバージン原料を投入せずに循環可能なルートを構築するより包括的で上流からのアプローチです。

また、サーキュラーエコノミーは環境配慮だけでなく、新たなビジネスモデルの創出や経済成長、競争力強化といった新たな価値の創造も含みます。リサイクルだけでなく、製品の長寿命化、修理、シェアリング、サービス化(PaaS:Product as a Service)、アップサイクル、リマニュファクチャリングなど、より多様な戦略を含みます。

関連記事:先進事例に見るサーキュラーエコノミーへのビジネスアプローチ

このように、サーキュラーエコノミーは 3Rを包含する、より統合的な概念でありアプローチと言えるでしょう。

サーキュラーエコノミーとシェアリングエコノミーの違い

昨今よく耳にするシェアリングエコノミーとの違いもみてみましょう。シェアリングエコノミーとは端的に説明すると、インターネットなどを介して個人が保有するモノや場所、スキルなどの貸し借りを行う仕組みのことです。民泊や、カーシェアなどがその代表例です。一方、サーキュラーエコノミーは、製品の長寿命化や修理、再利用を前提に設計し、廃棄物を出さずに資源を循環させ続ける経済の仕組み全体を指します。

つまり、シェアリングエコノミーが「モノの効率的な利用(アクセス)」に主眼を置くのに対し、サーキュラーエコノミーは「資源を無駄にしない持続可能な経済・社会」という、より大きなシステムの構築を目指すものです。既存資産の活用、という点で両者は親和性が高く、シェアリングはサーキュラーエコノミーを実現するための重要な手段の一つと位置づけられています。

まとめ|脱炭素経営には事業のサーキュラー化が必要

本記事をとおして、サーキュラーエコノミーの概念や、企業がサーキュラーエコノミーを事業に取り込むにあたっての基本的な考え方について理解を深めていただけたでしょうか。従来のリニアエコノミーでは、経済成長すればするほど環境負荷が加速し、資源不足が深刻化していくため持続可能ではありません。一方、サーキュラーエコノミーは環境負荷が低く、地球環境の再生能力に収まるエネルギーと資源を使って経済成長できる経済システムであるため、持続可能な社会を実現させるためには重要な考えとなります。

また、近年、CO2排出量の削減など企業の脱炭素対策の要請が高まっていますが、CO2排出量の削減においてもサーキュラーエコノミーの必要性が訴えられています。2021年の世界経済循環フォーラムでは、チリの環境大臣がCO2を減らすには半分はエネルギーをクリーンなものに変え、もう半分はサーキュラーエコノミーで製品の売り方や作り方を変える必要があることを明言していました。そのため、サーキュラーエコノミーは、企業の脱炭素対策にも貢献する考えになります。今後、ますます企業は、サーキュラーエコノミーの考えを事業に取り込み、サーキュラー化させていく、つまり循環型ビジネスへのシフトに取り組むことが重要になると言えるでしょう。

関連記事

- 企業にとってのサーキュラーエコノミーとは?取り組む際のポイント、メリットについて解説!

- サーキュラーエコノミーにおける日本、世界の取り組みについて解説!

- サーキュラーエコノミー事例|国内外の企業の取り組みを紹介!

- 自治体のサーキュラーエコノミー取り組み事例

関連情報

- モノ・動機性(気持ち)・情報の循環 ー資源価値以上のものを巡らせるデザインー

- トランジション・ストラテジー(移行戦略)のすすめ ~循環型ビジネスの実現~

- 戦略コンサル解説|脱炭素とサーキュラーエコノミーを同時実現する事業変革

- ネイチャーポジティブとは?今後企業に求められることについても解説

- 地域の「資源循環」「住民のコミュニケーション増幅」の拠点をつくる!ICT利活用事例

- サーキュラーエコノミー時代を迎える"全社型廃棄物管理"~少人数で行う廃棄物管理のための見える化~

▼サーキュラーエコノミーに取り組んでいる企業様をインタビュー

関連情報

執筆者プロフィール(執筆時点)

木村 智洋(きむら ちひろ)

アミタホールディングス株式会社

カンパニーデザイングループ ヒューマンリソースチーム

杉田 紬季(すぎた つむぎ)

アミタホールディングス株式会社

カンパニーデザイングループ ヒューマンリソースチーム

おすすめ情報

お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい

アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード

資料やセミナー動画をご用意しております。

是非、ご覧ください。

出典:

出典: