Q&A

鉱物資源(特に重要鉱物:クリティカルミネラル)確保における課題、今後の企業対応とは

世界的に需要が急増する鉱物資源。特に、レアアースなどの重要鉱物(クリティカルミネラル)は脱炭素社会の実現にも必要不可欠です。鉱物資源の現状と世界的な課題、また日本の現在の取り組みや、今後企業に求められる対応について解説します。

|

目次 |

鉱物資源の現在

現代社会において、鉱物資源は私たちの生活や産業を支える不可欠な要素です。特に、脱炭素社会の実現に向けたエネルギー転換やDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速に伴い、鉱物資源の需要が世界的に急増しています。しかし、その供給源は一部の国に集中しており、また国際情勢の複雑化・不安定化や、地政学的リスクの高まりが、サステナブルな鉱物資源の確保に深刻な影響を与えています。

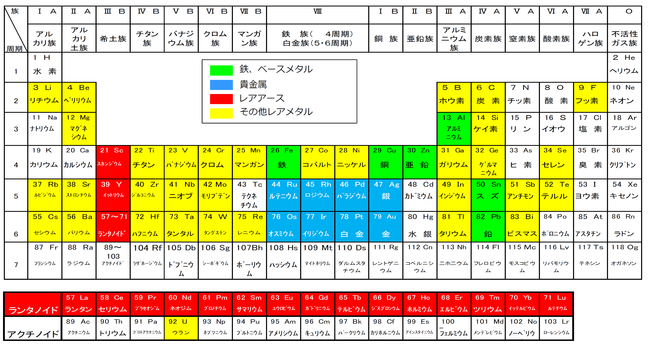

鉱物資源に関連して、重要鉱物(クリティカルミネラル)、ベースメタル、レアメタル、レアアースといった単語をよく耳にしますが、まずそれぞれの意味を分かりやすく整理します。

▼鉱物資源に含まれる各名称

|

|

単語 | 意味 |

| 重要鉱物 (クリティカルミネラル) |

明確な定義はなく各国で該当する資源が異なる |

|

| ベースメタル |

埋蔵量・産出量ともに多く、精錬が比較的簡単な金属 |

|

| レアメタル |

産出量が少ない、または抽出がむずかしい希少な金属 |

|

| レアアース |

レアメタルの一部であり、元素周期表の「希土類元素(17種類)」の総称 |

参考:JOGMEC「クリティカルミネラルって何?」を参考にアミタが作成

合わせて、鉱物資源の種類とその対象も確認してみましょう。

▼鉱物資源の種類との対象

出典:経産省

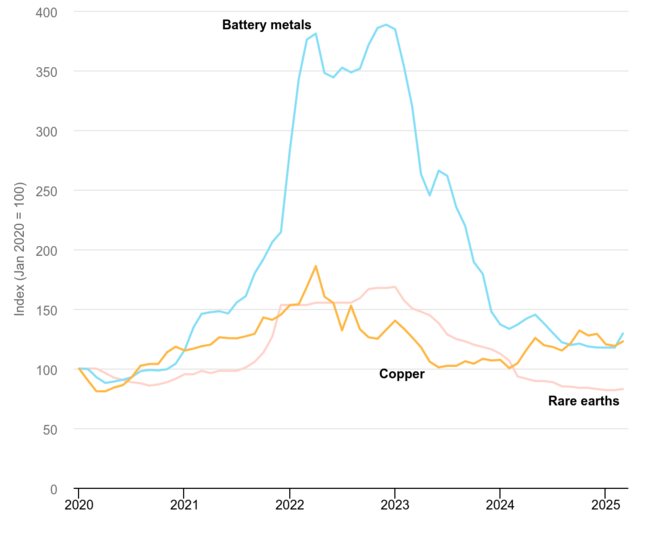

世界の鉱物市場は、経済成長、技術革新、地政学的要因など、多様な要素に影響を受けながら常に変動しています。近年、特にクリーンエネルギー技術の発展に伴い、リチウム、コバルト、ニッケルなどのバッテリー材料(バッテリーメタル)や、ネオジム、セリウム、ジスプロシウムといった先端技術に不可欠な鉱物の需要が急増しています。バッテリーメタルは、2022~2023年においてEV向け需要への期待感や、鉱山事故等による供給懸念により価格が急上昇しましたが、EV向け需要の推移が市場の期待と異なったことで価格が低迷し、コバルトなどは生産過剰状態に陥るなど、市場が大きく乱高下しています。

▼2020~2024年における主要鉱物の平均価格推移

●銅 ●バッテリ―金属 ●希土類元素

出典:IEA

サステナブルな鉱物資源確保における世界的課題

課題1:一部の国に集中する生産状況

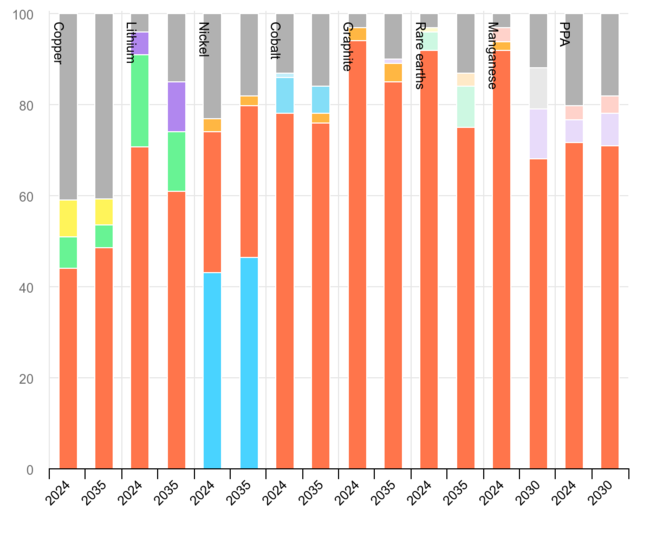

多くの鉱物について、それらを生産できる国は限られており、中でも中国は多くのレアメタルやレアアースの生産・精製において圧倒的なシェアを占めています。国際エネルギー機関(International Energy Agency、以下IEA)が公表する情報によると、レアアースの精製能力において、2024年には中国が占める割合が9割以上になったと報告しています。2030年にかけて中国の占有割合は減少していくものの、引き続き全体の多くの割合を占めると予想されています。

▼主要鉱物の精製原料生産の地理的分布

出典:IEA

出典:IEA

課題2:鉱物資源をめぐる不安定な国際情勢・輸出規制

- 世界全体に影響を与える米中対立

ある資源の生産・精製について一国が圧倒的なシェアを占めている場合、その資源の国外輸出量に国家的規制が掛けられ、国際政治交渉の「カード」として用いられるケースは少なくありません。

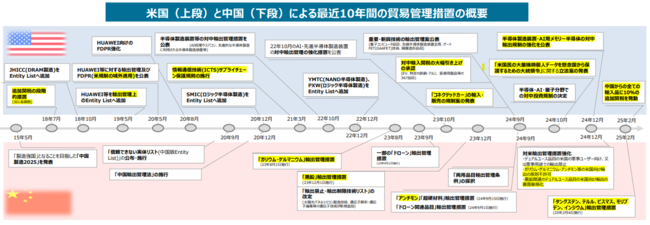

これまで米国は自国の国際的優位性を高めるため、資源や製品の輸出入に様々な規制や関税をかけてきました。特に、世界市場の覇権を争うもう一方の超大国・中国に対しては、多品目に渡る関税引き上げ、半導体製造装置・AI用メモリー半導体の輸出規制など、重点的な施策を打ち出しています。

こうした米国の貿易管理措置に対抗する形で、中国は米国に対し、自国の戦略的利益を保護するため、特定の鉱物資源に対する輸出規制を強化する動きを見せています。2023年8月には、ガリウムとゲルマニウムの輸出制限を開始し、さらに2024年にはアンチモンや超硬材料に対して、2025年には軍事技術やハイテク産業に不可欠な7種の中・重希土類レアアース(ジスプロシウム、テルビウムなど)に対して輸出規制を強化する方針を発表してきました。 中国によるこれらの措置は、世界的なサプライチェーンに大きな影響を与える可能性があり、特にハイテク産業や国防産業を抱える国々にとっては深刻な懸念材料となっています。

▼米国(上段)と中国(下段)による最近10年間の貿易管理措置の概要

出典:経産省

- 欧州:鉱物資源供給リスク回避のための法案を策定

そのほか、欧州連合(EU)は、鉱物資源の供給リスクを強く認識し、2023年9月に「欧州重要原材料法(European Critical Raw Materials Act)」の提案を公表しました。この法律は、EU域内での戦略的原材料の抽出、加工、リサイクルの能力を強化し、サプライチェーンの多様化を促進することを目的としています。特定の国への依存度を低減し、持続可能な資源供給体制を構築するための具体的な目標設定や措置が含まれており、供給リスクを踏まえてEUが危機感を強めていることを示しています。

日本政府の取り組みと課題

次に、日本の状況について解説します。

日本は重要鉱物の採掘を自国内ではほぼ行っておらず、いくつかの鉱物については、輸入した鉱石や中間製品を精錬する能力も限定的です。このため、他国での生産・精錬工程および輸出施策に依存する度合いが高く、この点がサプライチェーン全体でのリスクとなっています。特に中国への依存度は高く、中国の輸出規制強化は日本の産業界に直接的な打撃を与える可能性があり、供給源の多角化が喫緊の課題です。

日本では以下のような取り組みを実施していますが、鉱物資源の安定確保のための対策は十分とは言えない状況です。

- JOGMEC(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構)を通じた支援:

JOGMECは、海外における鉱物資源の探査・開発プロジェクトへの出資や債務保証、技術支援などを通じて、日本企業による資源権益の獲得を積極的に支援しています。これにより、特定の国への依存度を低減し、サプライチェーンの多様化を図っています。 - 第7次エネルギー基本計画:

2025年2月に閣議決定された「第7次エネルギー基本計画」では、エネルギー安全保障の強化とともに、脱炭素化に向けたGX推進を主要な柱としています。この中で、重要鉱物資源の安定供給確保が不可欠であると位置付けられ、国内でのリサイクル・資源循環の推進や、国際協力による新たな供給源の開拓などが明記されています。 - サプライチェーン多様化・強靱化・資源外交:

-2022年12月「特定重要物資」に重要鉱物を指定。2023年1月「重要鉱物に係る安定供給確保を図るための取組方針」公表。民間企業によるサプライチェーン(調達・多角化・強靱化)を支援。

-多国間枠組み:日本、米国、カナダ、豪州、欧州委員会等15の有志国・地域が参加する「鉱物安全保障パートナーシップ(MSP) 」に連携。2023年4月には札幌で開催されたG7気候・エネルギー・環境大臣会合にて「重要鉱物セキュリティのための5ポイントプラン」を合意。

-サプライチェーン強靱化支援事業(重要鉱物):探鉱・FS(フィージビリティ・スタディ)・鉱山開発・分離・製錬・技術開発を対象に民間企業を支援。

今後、企業に求められる対応とは

こうした状況下で、今後、日本企業には以下のような対応が求められるでしょう。

- 供給リスクの可視化と調達先の多角化:

自社が使用する鉱物資源のサプライチェーンを詳細に把握し、どこにどのようなリスクが存在するのかを可視化することが重要です。上述してきたような国際情勢の変化や地政学上のリスクに加えて、責任ある鉱物調達の観点から、サプライチェーンにおける人権侵害や環境破壊のリスクについても把握しておきましょう。その上で、調達先はもちろん調達エリアを複線化したり、サプライヤーエンゲージメントを進めたりすることで、リスクを分散/低減させる必要があります。 - リサイクル等の推進:

使用済み製品からの希少金属の回収・リサイクルを積極的に推進することで、新たな資源採掘への依存度を低減し、資源の循環利用を促進します。これには、製品設計段階からのリサイクルしやすさを考慮した設計(DFR:Design for Recycling)や、回収システムの構築が不可欠です。回収システム構築のポイントは、サプライチェーン上のプレイヤー、及び競合他社との協調です。使用済み製品回収への最適設計は、サプライチェーン全体を見渡して検討しましょう。また製品のメーカーにより回収する/しないといったルールは、多くの場合ユーザーにとっては不便に感じられてしまいます。

使用済み製品の回収やリサイクルにあたっては、取り組みを推進しやすくする特例制度の活用などを検討するのも良いでしょう。

関連記事:サーキュラーエコノミーのための特例制度活用ガイド - 資源効率を高める各種サービスの充実:

製品の耐久性を高めることはもちろん、メンテナンスサービスの拡充や、ユーザーの自主的修理を促すマニュアル整備、部品/モジュール交換の仕組みづくり、非稼働時間を減らすレンタル・シェアビジネスや利用量課金(サブスクリプション)モデルなど、資源効率を高める切り口は様々にあります。「資源確保」の意識が先行するとどうしても回収&リサイクルに思考が偏りがちになりますが、資源効率の観点ではリサイクルの手前の取り組みのほうがより重要ですし、その領域にビジネスチャンスが潜在していることも少なくありません。

関連記事:

先進事例に見るサーキュラーエコノミーへのビジネスアプローチ(前編)

先進事例に見るサーキュラーエコノミーへのビジネスアプローチ(後編) - 代替原料の検討:

サステナブル経営の視点に立てば、そもそも調達リスクの高い原料に依存し続けるべきではありません。技術やコストのハードルは高いと思われますが、本質的には、調達リスクの低い原料への代替をいち早く模索するべきでしょう。

まとめ

鉱物の資源調達リスクが現在ほど高まる以前から、BCP対策などの文脈で調達エリアや調達先の分散化を進めてきた企業は多いと思います。しかし、貴重な鉱物資源への需要は、今後ますます高まり続けます。いくら調達先を多角化しリスク分散しても、それは一時的な回避策にすぎず、有限である天然資源の調達は不安定化の一途をたどると認識するべきでしょう。

その認識に立って、企業は自社製品のサプライチェーンの、あるいはビジネスモデルの転換に着手しなければなりません。その構想にあたっては、バタフライダイアグラムなどを使って製品ライフサイクル全体にまつわる顕在/潜在の無駄や課題、ニーズなどを見える化していく方法が有効です。「ビジネス戦略としてのサーキュラーデザイン」の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

参考となるご支援事例

ニチレイフーズ様「冷凍食品包装の循環モデル構築に関するご支援」

貝印様「刃物製品の循環スキーム構築プロジェクト」

大手化学品メーカー様「自己変革を加速させる循環型新規ビジネスの構想・実践支援」

執筆者プロフィール

梅木 菜々子(うめき ななこ)

アミタ株式会社

サーキュラーデザイングループ

木下 郁夫(きのした いくお)

アミタ株式会社

サーキュラーデザイングループ

おすすめ情報

お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい

アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード

資料やセミナー動画をご用意しております。

是非、ご覧ください。