Q&A

プラスチック資源循環促進法認定、再資源化高度化法認定、広域認定等の違いを比較解説!サーキュラーエコノミーのための特例制度活用ガイド

主に製品が使用された後の「回収・処理」フェーズにおける取り組みを推進しやすくする特例制度として、プラスチック資源循環促進法における認定制度、再資源化高度化法における認定制度、広域認定制度について取り上げ、各制度の内容と違いを、事例や比較表を示しつつ分かりやすく解説します。

※プラスチック資源循環促進法:プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

(通称:プラ新法)

※再資源化高度化法:再資源化事業等の高度化に関する法律

|

目次

|

なぜ今「廃棄物の取り扱いに関する特例制度」が注目されるのか

サーキュラーエコノミーへの移行が、企業の持続可能性と競争力の獲得に有効であると周知された今、多くの先進企業が自社の使用済み製品の回収やリマニュファクチャリング、再生材の利用といった関連取り組みへの目標を掲げています。

しかし、そうした意欲的な一歩を踏み出そうとした企業にとって、ときにある種の「壁」や「制約」となりやすいのが「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律:廃掃法)」です。

そもそも廃棄物処理法は、高度経済成長期における大量生産・大量消費による廃棄物の急増、および不法投棄や不適正処理による環境汚染等に対応するため、1970年に制定されました。廃棄物の排出抑制と適正処理、また生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的とした法律であり「廃棄物」=「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物(法第2条)」と定義し、その収集運搬や処分に厳しい許可制度や管理基準を課す内容です。この「廃棄物」あるいは「不要物」の解釈については様々に議論されてきたところですが、例えば、メーカーが生産者責任に駆られて全国のユーザーから使用済みの自社製品を回収しようとしても、それが「不要物」すなわち「廃棄物」と見なされれば、処理のための許可取得や基準適合なしには、回収は実現できません。

しかし現在は、廃棄物や資源に対する見方・考え方が、廃棄物処理法の制定当時とは大きく変わってきています。かつてはコストを支払って処分すべきであった「廃棄物」の一部は、現在、次なる製品のための「資源・資産」へと、その価値が見直されています。資源枯渇や地政学的リスクの観点から、重要鉱物(クリティカルマテリアル)等を中心に、再生資源の確保は国家としても企業としても喫緊課題の一つです。

このような大きな情勢変化や資源循環の重要性に鑑み、様々に拡充されてきているのが「廃棄物の取り扱いに関する特例制度」です。通常であれば法に則って求められる許可の一部免除などによって、円滑な資源循環を可能にする、いわば特別なバイパスルートと言えます。

許可免除等に係る制度は、そもそも廃棄物の自社処理や下取り行為、専ら物等に始まり、自治体からの一般廃処理委託、各種リサイクル法など様々ありますが、今回は、比較的新しく設けられたプラスチック資源循環促進法における認定制度、再資源化高度化法における認定制度、それらと比較されることの多い広域認定制度について取り上げ、各制度の内容と違いを見ていきます。

資源循環を促進する3つの特例制度

ここで解説する3つの制度、プラスチック資源循環促進法における認定制度、再資源化高度化法における認定制度、廃棄物処理法における広域認定制度は、それぞれ異なる目的と対象を持っています。

各制度の事例とともにその意味をみていきましょう。

1.プラスチック資源循環促進法における認定制度

プラスチック資源循環促進法は、プラスチックのライフサイクル全体に関わる幅広い事業者を対象とする法律ですが、その認定には「再商品化計画」「製造・販売事業者等による自主回収・再資源化事業計画」「排出事業者等による再資源化事業計画」「環境配慮設計指針」の3つの認定があります。今回は製造・販売事業者に関わりの深い「自主回収・再資源化」と「環境配慮設計」の2つを取り上げて解説します。

(1)自主回収・再資源化事業計画認定

こちらが、廃棄物の取り扱いに関する特例になる認定です。製造事業者などが自ら製造・販売した使用済みプラスチック製品を回収・再資源化する計画を立て、主務大臣(事業所管大臣+環境大臣)の認定を受けることで、廃棄物処理業の許可がなくても事業を行えるようになります。

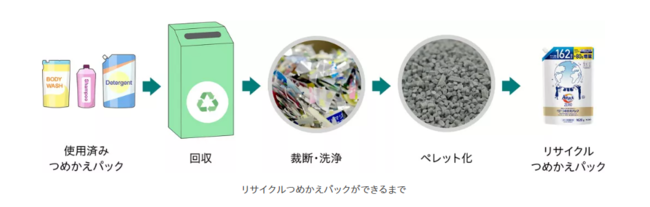

【事例】花王株式会社 花王グループ内と鎌倉市による使用済みのつめかえパックの自主回収

▼つめかえパックの回収から再生までのスキーム

▼花王の茅場町事業場に設置している回収ボックス(左)

と、鎌倉市に設置している「しげんポスト」(回収ボックス)(右)

出典:花王

花王は、使用済みつめかえパックのリサイクルをさらに推進するため、自主回収の認定を取得しました。これを受け、以前から協力関係にある鎌倉市と連携し、新たなリサイクルスキームを開始しました。これまで花王と鎌倉市では、使用済みつめかえパックを「有価物」として分別回収する取り組みを進めてきました。今回の認定取得により、新たに「廃棄物」としての回収も可能となり、より効率的で安定した回収体制を構築しています。

(2)環境配慮設計指針認定

こちらは廃棄物の取り扱いに関する特例とは異なり、より上流の「設計」段階に焦点を当てた認定です。

国が定めた指針(減量化、再利用の容易さ、再生材の利用など)に適合した製品設計を行い、大臣の認定を受けると、その製品がグリーン購入法における配慮対象となるなどのメリットがあります。

これは「そもそも廃棄物を生み出しにくい、リサイクルしやすい製品を設計する」という、サーキュラーエコノミーのより本質的なアプローチです。(1)の回収・処理の特例と、この(2)の設計認定は、いわば車の両輪として機能することが期待されています。

関連記事:プラスチック資源循環促進法とは?概要とポイントをわかりやすく解説

2.再資源化高度化法における認定制度

この法律は、これまで回収やリサイクルが困難だった廃棄物に対し、広域的で質の高い収集や先進的な技術で高品質な再生材を生み出すことの支援を目的としています。高度な再資源化に関する事業計画を策定し、環境大臣の認定を受けることで、廃棄物処理施設の設置に関する手続きの簡素化や、業許可に関する規制緩和を受けられます。また、これに係る新たな設備投資については税制優遇の特別措置も設けられています。

この認定制度には、各種リサイクル法のような製品・素材に関する縛りがなく、またプラスチック資源循環促進法の自主回収・再資源化事業計画認定や広域認定のような「原則自社製品に限る」という制約もありません。そのため、従来の制度では対象とならなかったり認定取得が難しかった廃棄物についても、再資源化に向けた取り組みが促進されることが期待されています。詳しくは関連記事をご覧ください。

関連記事:再資源化事業等高度化法とは?資源循環を促進させる法律がもたらす影響

法律自体が新しく、2024年5月に公布され、2025年2月にその一部が施行されましたが、認定制度の詳細や認定基準については2025年11月に施行予定となっていますので、実際の認定事例はまだありません。

3.広域認定制度

今回比較する特例の中では最も早く存在し、すでに多くの企業が活用してきたのが、広域認定制度です。これは廃棄物処理法自身が、その厳格な原則(業の許可やマニフェスト運用など)の例外として設けている仕組みです。

環境大臣の認定を受けることで、廃棄物処理業の許可が全国的に不要となり、製造事業者自らの責任と管理のもと、原則自社製品に限り(複数社が共同で認定申請する場合はその連名企業の製品に限り)、効率的な回収・リサイクルシステムを構築できます。プラスチック資源循環促進法がプラスチックに特化しているのに対し、広域認定制度は対象製品が広く、家電やPC、自動車部品、インクカートリッジなど、多種多様な製品で活用されています。

関連記事:広域認定制度のメリットとは?

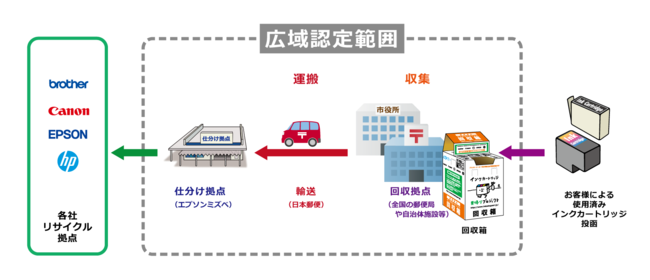

【事例】セイコーエプソン他プリンターメーカー インクカートリッジ里帰りプロジェクト

セイコーエプソンをはじめとするプリンターメーカー6社が共同で運営するこのプロジェクトは、広域認定制度を活用した代表例です。全国の郵便局や自治体施設に回収ボックスを設置し、メーカーの垣根を越えて共同で回収・再資源化しています。この広域的かつ効率的な回収網は、まさに広域認定制度がなければ実現不可能なスキームです。

▼インクカートリッジ里帰りプロジェクト

自社に最適な「特例」とは -比較表で見比べる-

3つの制度は、その目的や対象、アプローチが異なります。以下の比較表で、自社の立ち位置や目的に最も合う制度はどれか、検討してみてください。

▼プラ新法/再資源化高度化法/広域認定制度の比較表

| プラ新法(自主回収) | 再資源化高度化法 | 広域認定制度 | |

| 主な目的 | プラスチック製品の自主回収・再資源化の促進 | 高度な再資源化事業(静脈産業)を育成 | 製造事業者が自社製品の広域回収・リサイクル網を構築 |

| 主な対象者 | 製造・販売・排出事業者など | 再資源化事業者(リサイクラー) | 製造事業者 |

| 認定先 | 主務大臣 | 環境大臣 | 環境大臣 |

| アプローチ | プラスチックに特化し、バリューチェーン全体に関与 | 特定の高度技術をピンポイントで支援 | 自社製品に特化した全国規模の回収 |

出典:アミタ作成

選択のポイント

- 「プラスチック製品のライフサイクル全体でサーキュラーエコノミーを目指したい」

プラスチック資源循環促進法の認定取得を検討しましょう。

「自主回収」と「環境配慮設計」の両面からアプローチできます。

ただし、自社製品以外の回収も多く見込まれる場合には、再資源化高度化法の認定も

視野に入れましょう。 - 「他社にはない独自のリサイクル技術で事業を拡大したい」

- 「他社製品も含めて良質な再生資源を集めたい」

再資源化高度化法の認定を目指しましょう。以下3つの高度化領域が設定されています。

- 事業形態の高度化:特定の廃棄物を複数の地域をまたがって広域的に収集し、

質の高い再資源化を実施しようとする事業

- 分離・回収技術の高度化:従来にない技術や仕組みにより廃棄物から有用なものの

分離及び再生材を回収しようとする事業

- 再資源化工程の高度化:廃棄物処理施設へ温室効果ガスの排出量の削減に資する設備の

導入を推進する - 「プラスチックに限らず、全国に広がる自社製品を責任を持って回収したい

広域認定制度の活用が最適です。取得事例も多いため、他社の先行例を参考にできる点も

メリットです。

認定取得に向けた3つのステップ

どの制度を目指すにしても、認定取得に向けた準備の進め方には共通するポイントがあります。複雑なプロセスを、以下の3つのステップに整理して進めましょう。

|

|

まずは、目標とする制度を管轄する省庁(環境省、経済産業省など)のウェブサイトで、最新の公募要領や手引きを読み込みます。同時に、自社の事業活動、製品のライフサイクル、使用後の製品や廃棄物の流れを「どこに」「何が」「どれくらい」あるのか見える化し把握しましょう。 |

|

|

回収方法、運搬ルート、リサイクル工程、コスト、そして誰が何をするのか役割分担を明確にします。関係部署(製造、営業、物流、法務、環境など)を巻き込んだ全社的推進の体制を構築することが、計画を成功させるポイントです。必要に応じて、知見の豊富な専門家やコンサルタントを活用するのも良いでしょう。 |

|

|

策定した計画を、雛形の申請書類に記載し、管轄省庁へ提出します。 |

特例制度の活用と、その先のサーキュラーエコノミー戦略へ

ここまで解説してきた、プラスチック資源循環促進法におけ認定(環境配慮設計認定除く)、再資源化高度化法における認定、広域認定の3つの制度は、主に製品が使用された後の「回収・処理」フェーズにおける取り組みを推進しやすくする特例です。

一方、プラスチック資源循環促進法の「環境配慮設計認定」は、そもそも廃棄物を生み出さない、リサイクルしやすい製品づくりを目指す「設計」フェーズにアプローチすることで、より本質的なサーキュラーエコノミーを加速させる制度です。

サーキュラーエコノミーで先行するEUでは、2024年7月に「持続可能な製品のためのエコデザイン規則(Ecodesign for Sustainable Products Regulation: ESPR)」が発効され、今後EU市場に流通する幅広い製品を対象に、エコデザイン要求の順守を義務付けるとしています。また、バッテリー、自動車、容器包装プラスチックなどに対して、一定割合以上の再生材利用が義務付けられようとしています。EUに倣うかたちで、日本においても、25年に改正された資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)の中で、環境配慮設計に関する大臣認定の創設と、再生材利用に関する計画/報告義務化が謳われており、現在制度設計の議論が進んでいます。

関連記事:資源有効利用促進法とは?2025年の改正のポイントや変更点、対象となる業種までわかりやすく解説!

関連記事:日本のサーキュラーエコノミー関連の最新方針(再生材の利用関連義務の拡充等を含む)を解説!

このように、今後の社会経済システムにおいて、サーキュラーエコノミーの考え方に根差した取り組みが「ルール」や「当り前」となる未来が見えてきています。企業としてもこうした潮流を睨んで、いち早くその考え方を自社に取り入れ、積極的にビジネスモデルを移行していくべきと言えるでしょうし、その際、今回取り上げた各種の特例制は、既存の「壁」や「制約」を回避する有効な手段の一つになり得るでしょう。

▼サーキュラーエコノミーに取り組んでいる企業様をインタビュー

関連情報

執筆者情報

大重 宏隆

アミタ株式会社

サーキュラーデザイングループ

おすすめ情報

お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい

アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード

資料やセミナー動画をご用意しております。

是非、ご覧ください。