コラム

WWFレポートから読み解く、日本におけるTNFD開示の潮流と今後の課題

自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)は、企業が自然資本といかに向き合い、そのリスクと機会を経営に統合していくかを示す国際的なフレームワークです。気候変動に次ぐ重要テーマとして、企業のサステナビリティ戦略、そして企業価値そのものを左右する時代が到来しています。特に、TNFDへの早期対応を表明する「TNFDアダプター」の数は日本が世界最多であり、その動向は世界から大きな注目を集めています。

しかし、その開示の「質」はどのような段階にあるのでしょうか。本記事は、WWFジャパンが2025年8月に発行した詳細なレポート「2024年TNFD開示の潮流と日本企業の対応状況」を基に、2024年時点での日本企業によるTNFD開示のリアルな「現在地」と、企業が今後目指すべき「未来」についてまとめました。

関連情報:2024年TNFD開示の潮流と日本企業の対応状況(PDF)

|

目次 |

2024年:日本企業のTNFD開示傾向

WWFジャパンのレポートは、2024年12月31日までにTNFD V1.0に基づき開示を行った日本企業65社を対象としたベンチマーク調査に基づいています。その分析から、日本企業全体の意欲の高さと同時に、多くの企業が直面している共通の課題が浮き彫りになりました。さっそくまとめていきましょう。

全体像:意欲は高いが、多くはまだ「分析の入り口」

レポートでは、先例がない中でTNFD開示に踏み出した日本企業の積極性を称賛しつつも、その多くはまだ自然への依存・影響関係の分析を開始したばかりの「入り口にいるのが現状」だと指摘しています。また、開示がネイチャーポジティブ(自然再興)に結びつくかという点では、懸念を残す内容も散見されたとしています。

具体的な傾向と共通課題

ここからは、個別だが共通として見られる課題についてまとめています。早速見てみましょう。

- 着手点の共通性:「何の要素が」自然に関わるかの特定

調査対象となった全企業が、自社の事業活動において「何の要素が」(例えば、原材料として扱うコモディティや特定の事業部門など)自然に依存・影響しているかについて、何らかの開示を行っていました。この初期分析においては、セクターごとの一般的な依存・影響関係を示したデータツール「ENCORE」などが多くの企業で活用されています。しかし、なぜその要素を重要と判断したのか、という企業の戦略的な意図や分析プロセスの開示にまで踏み込んでいる企業はまだ少ないのが現状です。 - 進捗の差:「直接操業」は進むが、「バリューチェーン」に大きな壁

レポートによると分析の深度は、事業領域によって明確な差が見られたとされています。自社工場など「直接操業」における自然との関わりについては、比較的場所の特定が容易なため、約4割の企業が主要拠点を明示した上で依存・影響の分析を行うなど、取り組みが進んでいるとしています 。一方で、自然への影響が最も大きいとされる原材料の生産・採取段階を含む「バリューチェーンの上流・下流」の分析は、トレーサビリティの確保が大きなハードルとなり、多くの企業が苦戦しています。実際に、バリューチェーン上で場所を特定し、具体的な依存・影響の分析までできている企業は18%(12社)に留まりました。一部の先進企業を除けば、ほとんどの企業において、場所を特定した情報開示の準備が追いついていないことが分かります。 - 対策の現状:既存の取り組みが中心で、事業変革への言及は限定的

自然へのマイナスインパクトを回避・軽減するための取り組みとして最も多く見られたのは、直接操業における「節水」でした。これはコスト削減にも繋がるため、TNFD開示以前から目標設定が進んでいたことが背景にあると推察しています。バリューチェーンにおいては「森林破壊ゼロ方針」などを掲げる企業は多いものの、それが実際にどのように運用され、効果を上げているかという具体的な開示はまだ少ないのが現状です。事業変革を伴うような、マネジメントレベルの強いコミットメントに基づいた戦略的な取り組みの開示が今後の課題と言えるでしょう。 - 人権との関連:理念の賛同と実態のギャップ

TNFDが重視する、先住民族や地域社会(IPLCs)との関わりについては、調査対象の全企業が国際的な人権規範への賛同を表明しています。しかし、バリューチェーンの末端にいる生産者なども含め、誰でも利用できる実効性のある苦情処理メカニズム(グリーバンスメカニズム)を構築・運用している企業は25%(16社)に留まり、理念と実態の間にまだギャップがあることが示されました。

今後の開示に期待されるポイント

今回発表された本レポートでは、現状分析に留まらず、企業が今後TNFD開示の質を高め、真に企業価値向上に繋げるための具体的な指針を提示しています。これらは、次に何をすべきかを考える担当者にとって重要なヒントとなるでしょう。かいつまんでご紹介します。

- 評価範囲の拡大:「どこで」を特定するバリューチェーンへの目線

レポートでは最大の課題であるバリューチェーン分析を進めることが、今後の進化の鍵だと示されています。レポートの"期待すること"として挙げられているのは、単に「分析が難しい」で終わらせるのではなく、サプライヤーへの照会や認証制度の活用などを通じて、バリューチェーンを具体的に「たどり始める」ことです。

特に、農産品などを扱う企業に対しては、最終的には農園レベルやGPS座標といった、より解像度の高い場所の特定が求められるようになると指摘しています。また、初期段階においては「情報が不足している」という事実そのものを開示することも、ステークホルダーとの透明性の高い対話において重要です。

関連情報:ネイチャーポジティブ実現に向けたTNFD開示支援

関連記事:コーセーが目指す未来 TNFDの取り組みと地球に寄り添う事業運営 -

評価の深化:「どのように」影響を与えているかの可視化

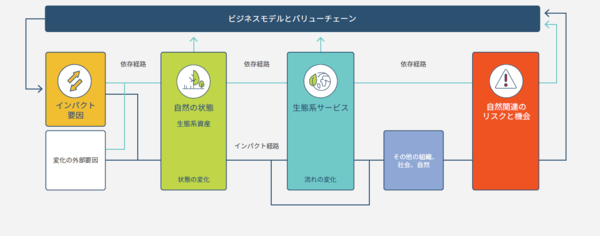

また「何の要素が」という初期分析から一歩進み「どこで、どのように」自然に依存し、影響を与えているのかを具体的に分析することが強く求められています。これは、ENCOREのような一般的なツールによる分析から脱却し、場所固有の自然の状態を踏まえた「依存経路」や「インパクト経路」を可視化していくプロセスを意味しています。例えば、希少種の生息地域で事業を行う場合、自社の活動がその種にどのような経路で影響を与えているのか(あるいは与えていないのか)を具体的に示すことが期待されるでしょう。

▼自然関連の依存およびインパクトとリスクおよび機会の間の関連性 - インパクトと依存の経路 出典:TNFD「自然関連財務情報開示-タスクフォースの提言_2023」

出典:TNFD「自然関連財務情報開示-タスクフォースの提言_2023」 -

具体的な目標設定:「ミティゲーション・ヒエラルキー」に基づく戦略

自然へのマイナスインパクトに対しては「回避」を最優先し、次に「軽減」「回復・再生」へと進む「ミティゲーション・ヒエラルキー」の考え方が国際的な基本原則です。今後の開示では、この原則に沿った企業の姿勢が厳しく評価されます。

▼SBTNのAR3Tアクション・フレームワークのミティゲーション・ヒエラルキー 出典:TNFD「自然関連財務情報開示-タスクフォースの提言_2023」

出典:TNFD「自然関連財務情報開示-タスクフォースの提言_2023」またレポートでは締めくくりとして、単なるコミットメントの表明に留まらず、以下の4つの要素を伴った質の高い目標設定を期待する、としています。

- コミットメントの質:その目標がマイナスインパクトの軽減に真に有効で、野心的か。

- 時間軸:いつまでに目標を達成するのか。

- 適切な測定指標:目標達成を測るための指標は適切か。

- 進捗の開示:目標に対して現在地はどこで、ギャップをどう埋めるのか。

-

戦略への統合:「なぜそれに取り組むのか」というストーリーの提示

優れたTNFD開示は、単なるデータの羅列ではありません。分析対象の選定や優先地域の特定プロセスを通じて、その企業の事業戦略やリスク認識が明確に示されることが期待されています。なぜそのコモディティから分析を始めたのか、なぜその地域を優先するのか。その背景にあるストーリーを開示することで、投資家は企業の戦略の妥当性を評価できるようになります。

これは、自然関連の課題を単なるコンプライアンス上の義務として捉えるのではなく、リスク管理の高度化や新たな事業機会の発見といった、経営戦略に統合していく姿勢の表れと言えるでしょう。

まとめ

WWFジャパンのレポートは、2024年の日本企業のTNFD開示が、世界に先駆けて力強い第一歩を踏み出した一方で、その多くがまだスタートラインに立った段階であることを明確に示しています。

今後の焦点は、分析をバリューチェーンの末端まで広げ(どこで)、具体的な影響の経路を解明し(どのように)、それを基に実効性のある目標と事業変革戦略を策定・開示できるか、という点にあります。

TNFDへの対応は、決して短期的な負担やコストではありません。自社の事業存続に不可欠な自然資本との関係性を深く理解し、その持続可能性を高めるための戦略を描く、未来に向けた価値創造のプロセスです。本レポートが示す「未来の方向性」をヒントに、一社でも多くの日本企業がTNFD開示を通じて企業価値を高めていくことを期待します。

関連情報

WWFジャパンの本レポート(p27)において、アミタが、(株)コーセー様に対して支援した直接操業の依存・影響の分析が「参考となる開示事例」として取り上げられました。ぜひご支援事例をご覧ください。

評価ポイント

- 上水、地下水の水源域、排水先の河川が開示されており、ロケーションを意識した分析を行っている点

- 不足している情報についても記載しており、初期の開示で重要な情報ギャップの特定を実施している点

関連記事

- TNFDとは? 最新の動向や事例、TCFDとの違いを解説!

- TNFD最終提言(v1.0)のLEAPアプローチを学ぶ

- TNFDはFDI(対内直接投資)獲得の絶好のチャンス。日本企業はネイチャー・ポジティブを「お家芸」に育てるべし!

関連サービス

執筆者情報

大重 宏隆

アミタ株式会社

サーキュラーデザイングループ

おすすめ情報

お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい

アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード

資料やセミナー動画をご用意しております。

是非、ご覧ください。