Q&A

2025年、産廃処理現地確認・域外産廃搬入の上乗せ規制導入自治体と自治体見解、最新動向!

廃棄物の処理に関しては「廃棄物処理法」にて様々なルールが定められていますが、これに加え、自治体が条例等で上乗せの規制を定めている場合があります。本記事では、自治体ごとの現地確認や域外産業廃棄物の搬入に関する規制の動向、見解をご紹介します。

※「現地確認」以外にも「実地確認」「現地視察」「現地監査」など様々な呼ばれ方があります。

|

参考情報

- 現地確認のポイントに関しては「現地確認の意味、実施のポイントを学ぶ」をご覧ください。

- アミタでは本記事の内容に関して、全国自治体に調査を実施しまとめた報告書(有料)をご提供しています。詳しくは記事末尾の関連情報をご覧ください。

まずはおさらい!現地確認(実地確認)と、域外産業廃棄物の搬入の法規制

- 現地確認(実地確認)

「現地確認」とは、排出事業者が自社の産業廃棄物の処理委託先を訪問し、適正な処理が行われているかどうかを確認することです。廃棄物処理法では、廃棄物の処理の状況に関する確認は努力義務とされており、実施が義務付けられているわけではありませんが、自治体によっては、条例や要綱の中で「実地での確認」を義務付けている場合があります。

現地確認に関する廃棄物処理法での規定は、下記の通りとなります。

法規制:産業廃棄物の処理を委託する場合の処理の状況に関する確認(努力義務)

| 廃棄物処理法第 12 条第 7 項 事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 |

「努めなければならない」とありますから、法律上で、現地確認は義務として定められていません。しかし、自治体によっては、条例や要綱の中で実地の確認を義務付けている場合があります。

- 域外産業廃棄物の搬入

「域外産業廃棄物」とは、産業廃棄物の管轄権限を持つ都道府県・政令市の境を超えた他地域から搬入される産業廃棄物のことです。この域外産業廃棄物の搬入について、自治体が事前の協議や届出、実績の報告を義務付けている場合があります。

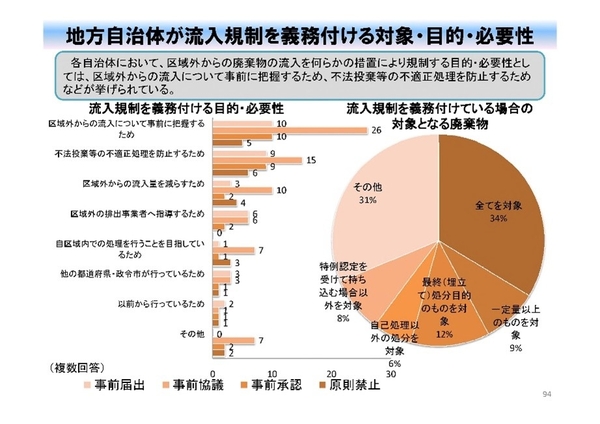

規制を設ける理由としては、区域外からの廃棄物流入情報の事前把握、不法投棄などの不適正処理防止、区域外からの流入量削減などが挙げられています(環境省)。

出典:環境省

廃掃法において一般廃棄物は自区内処理が原則とされているのに対し、産業廃棄物は広域移動も可能となっていますが、岩手県など、青森・岩手県境不法投棄事件といった大きな不適正処理事件の発生を理由に搬入規制を独自で設定している自治体もあります。

自治体上乗せ規制の動向

- 現地確認:2025年も昨年と変わらず20自治体が実地確認を義務付け

2025年5月から9月に、アミタが産業廃棄物の処理の許可権限を持つ全国の自治体を調査した結果は下記のとおりです。

| 概要 | 件数 | 詳細 |

| 実地確認の義務あり | 20自治体 | 岩手県、宮城県、愛知県などの10都道府県と10政令市 |

| 処理状況確認の義務あり・実地確認は努力義務等 | 15自治体 | 新潟県、長野県、広島県などの6都道府県と9政令市 |

| 処理状況確認の努力義務あり(法に類似) | 6自治体 | 石川県や相模原市などの2都道府県と4政令市 |

20自治体が実地確認を義務付けています(なお、都道府県が「義務あり」としていても、その県内の政令市が「義務あり」としているとは限りませんので、注意が必要)。

なお、2024年から実地確認の義務や処理状況確認の義務、努力義務について変更となった自治体はありませんでした。

- 域外産廃搬入: 70自治体が域外排出事業者に義務付け

2025年5月から9月に、アミタが産業廃棄物の処理の許可権限を持つ全国の自治体を調査した結果は下記の通りです。

| 概要 | 件数 | 詳細 |

| 排出側(搬入者)に義務あり | 70自治体 | 北海道、愛知県、広島県などの31都道府県と39政令市 |

| 処理側(受入者)に義務あり | 8自治体 | 宮城県、新潟県などの4都道府県と4政令市 |

70自治体が排出事業者に何らかの義務付けをしています(なお、都道府県が「義務あり」としていても、その県内の政令市が「義務あり」としているとは限りませんので、注意が必要)。

なお、2024年からは事前協議や報告書提出に関する義務などが変更となった自治体が一部ありました。

※本記事での政令市とは、廃棄物処理法の政令で定められた産業廃棄物の管轄権限を持つ市を指します(地方自治法の指定都市、中核市および廃棄物処理法で定める市)。

※アミタが調査した当時の結果です。詳細は各自治体に直接お問い合わせください。

上乗せ規制違反で罰則・公表も!?

廃棄物処理法は、廃棄物の運搬・処分から発生する環境負荷・生活環境保全上の支障を未然に防止し、適正処理を行うために非常に厳しい法律です。そのため廃棄物管理担当者は、廃棄物処理法に違反していないかは常に高い意識を持たれていると思いますでしょう。しかしこれに加え、自治体の上乗せ規制についても罰則や勧告・公表に繋がる可能性があることをご存じでしょうか。

一部の自治体において、現地確認や域外産業廃棄物の搬入に関する規制に違反した場合の罰則や勧告・公表が定められている事例をご紹介します。現地確認について罰則や勧告・公表を定めている自治体は少ないですが、域外産業廃棄物の搬入について罰則や勧告・公表を定めている自治体は一定数存在します。30万円以下の罰金などの罰則を定めている自治体もあり、主に届出や報告書について規制を定めている自治体が多い印象です。届出や報告書を未提出のまま搬入・処理を行わないよう、今一度自社の排出事業場を管轄する自治体や、処理委託先を管轄する自治体が上乗せ規制を設けていないか、またその内容について確認することをおすすめします。

▼現地確認について罰則や勧告・公表を定めている自治体(一例)

| 自治体 | 罰則の内容 | 勧告・公表の内容 |

| 東海地方某県 |

|

・勧告の条件 県内産業廃棄物の処理の状況を定期的に確認していないと認めるとき ・公表の条件 正当な理由がなくてその勧告に従わないとき |

▼域外産業廃棄物の搬入について直罰や勧告・公表を定めている自治体(一例)

| 自治体 | 罰則の内容 | 勧告・公表の内容 |

| 東北地方某県 |

・罰則の条件 ・罰則 |

・勧告の条件 1.事前協議なし、事前協議未了で搬入 2.基準に適合しない処理 3.協議内容と異なる処理 4.その他不適正処理のおそれ ・公表の条件 勧告に従わない場合 |

| 四国地方某県 | ・罰則の条件 規定に違反して県外産業廃棄物の循環的な利用を行った者 規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者 ・罰則 30万円以下の罰金 |

・勧告の条件 規定に違反していると認めるとき、又は循環利用協議者が協議結果通知書若しくは変更協議結果通知書に記載された内容と異なる県外産業廃棄物の循環的な利用その他の処理を行っていると認めるとき ・公表の条件 当該勧告を受けた者が、正当な理由なく、当該勧告に従わないとき |

| 九州地方某県 | 届出の未提出や虚偽の届出を提出した場合は行政処分及び罰則の対象となることがある | 届出の未提出や虚偽の届出を提出した場合は行政処分及び罰則の対象となることがある |

出典:アミタ作成

※2025年5月~9月の各自治体HPや条例等の記載に基づくものであり、アミタがその内容を保証するものではありません。詳細は各自治体に直接ご確認ください。

最後に

廃棄物管理のより強固なコンプライアンス遵守のためには、廃棄物処理法だけでなく各自治体が定める上乗せ規制についても理解を深め、適正な対応を行うことが重要です。現地確認については定期的な確認や実地に赴いての確認を義務付けている自治体が存在し、域外産業廃棄物の搬入については多くの自治体が県外産業廃棄物の排出事業者に事前の協議・届出や報告書提出に関する義務を課しています。

規制確認業務の効率化を実現するため、アミタでは廃棄物管理に関する条例情報の調査結果をご提供するサービスを行っています(有料)。規制の確認にかかる時間を削減するだけでなく、法令遵守性の評価、自社内の現地確認状況チェックなどへの活用例もあります。

|

▼自治体規制調査報告書提供サービス 全国の自治体の「現地確認」「域外産業廃棄物の搬入規制」に関する条例情報を一覧でご覧いただけます。■ 域外産業廃棄物の搬入規制調査報告書

一式:15万円、両方の申込:20万円 |

関連記事

関連情報

お問い合わせ

執筆者プロフィール(執筆時点)

松浦 果穂 (まつうら かほ)

松浦 果穂 (まつうら かほ)

アミタ株式会社 スマートエコグループ

北海道大学理学部生物科学科生物学専修分野を卒業後、アミタグループに合流。

現在は廃棄物管理業務に関する研修やアドバイザリーサービスの開発・運用を担当している。

おすすめ情報

お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい

アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード

資料やセミナー動画をご用意しております。

是非、ご覧ください。

条例・要綱における規制の有無

条例・要綱における規制の有無