コラム

「戦略・組織統治・目標管理」 に関する記事一覧

クリティカルマテリアル|欧州、米国、日本での動き  資源循環新時代~ものづくりはどう生き抜く?

資源循環新時代~ものづくりはどう生き抜く?

2019/07/24 更新

おすすめ情報

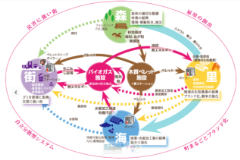

産業連関表|地域全体のお金の流れを把握する  人・もの・カネ・気もちが巡る「地域分散シナリオ」

人・もの・カネ・気もちが巡る「地域分散シナリオ」

2019/07/11 更新

おすすめ情報

世界で起きている資源問題と日本の鉱物資源政策  資源循環新時代~ものづくりはどう生き抜く?

資源循環新時代~ものづくりはどう生き抜く?

2019/06/14 更新

おすすめ情報