Q&A

循環型社会形成に向けた資源循環、廃棄物処理に関する日本の法体系を分かりやすく解説

近年、循環型社会を形成するための、資源循環や廃棄物の適正処理に関連する法律の整備が進んでおり、再資源化高度化法の制定や資源有効利用促進法の改正などもその一環です。本記事ではそれぞれの法律の役割や関係性についてご紹介します。

資源循環に関する近年の動き

近年、資源循環をめぐる取り組みはリサイクルだけにとどまらず、より上流(製品設計や使用段階)から下流(廃棄物処理や再資源化)までを含めた包括的な視点へと進化しています。

欧州を中心に進む「エコデザイン規則(ESPR)」に対応する形で、日本企業も国際的な資源循環ルールへの対応を求められるようになっています。取り組みの一環として欧州電池規則の適用も既に開始されています。

特に素材調達や製品設計の段階から、環境配慮を組み込む「サーキュラーデザイン」の取り組みが拡大しており、企業の競争力にも直結するテーマとなりつつあります。

資源循環と廃棄物の適正処理に関する法律と法体系

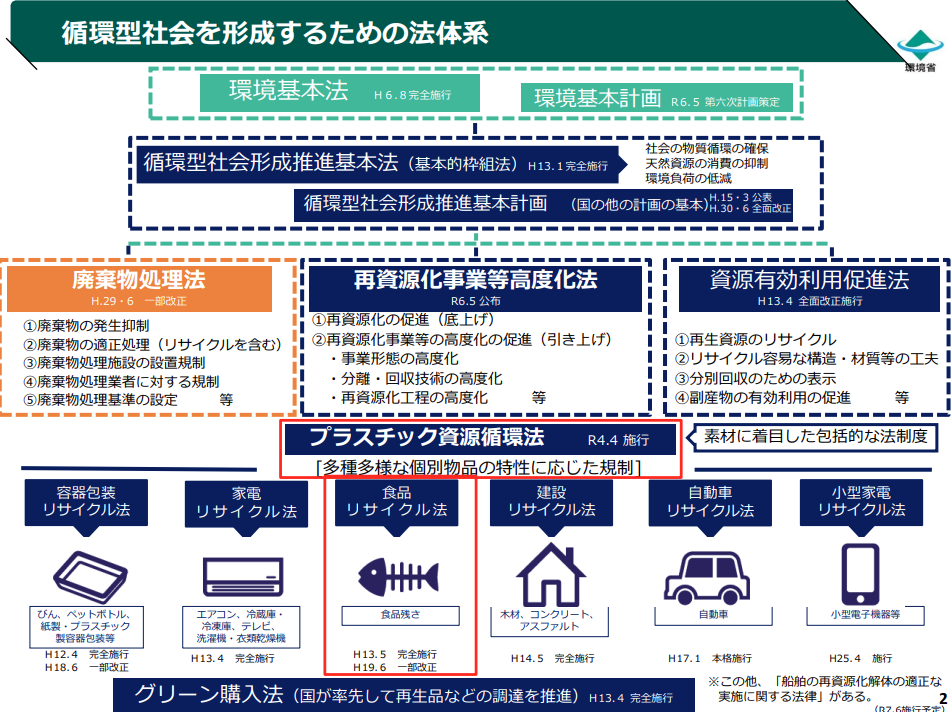

持続可能な社会を実現するためには、資源をできるだけ長く使い、循環させていく仕組みづくりが欠かせません。その基盤となるのが、資源循環や廃棄物処理に関する法律です。この章では、循環型社会の実現に向けた日本の法制度について、体系的に整理してご紹介します。

▼資源循環とサーキュラーエコノミーに関わる法律

図:環境省

資源循環に関連する法律一覧

〇環境基本法(1993年11月19日施行)

環境基本法は、経済発展に伴う公害の発生が深刻な事態となり、気候変動などの地球規模の環境問題も出てきた状況で、「持続的発展が可能な社会」の実現を目指し、環境の保全に関する基本的な理念や施策の方向性を定めた法律です。

出典:環境白書 平成11年版(環境省)

〇環境基本計画(1994年12月16日策定)

環境基本計画は、環境基本法の第15条に基づき、国の環境保全施策を総合的かつ順序立てて推進するための計画です。環境の現状や課題を踏まえ、具体的な目標や施策の方向性を示しています。

出典:環境基本計画とは(環境省)

〇循環型社会形成推進基本法(2000年6月2日施行)

循環型社会形成推進基本法は、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用を促進し、循環型社会の形成を図るための基本的な枠組みを定めた法律です。国や地方公共団体、事業者、国民の責務を明確にし、関連する個別法の基本法として位置づけられています。

出典:循環型社会形成推進基本法(環境省)

〇循環型社会形成推進基本計画(2024年8月2日閣議決定)

循環型社会形成推進基本計画は、循環型社会形成推進基本法に基づき、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画です。2024年8月に閣議決定された第五次計画では循環経済の推進が「社会課題の解決」につながることを強調した内容となりました。

関連記事:第五次循環型社会形成推進基本計画の背景・ポイントをわかりやすく解説

〇廃棄物処理法(1970年12月25日施行)

廃棄物処理法は、廃棄物の適正な処理と生活環境の保全を目的とした法律です。廃棄物の分類、処理業の許可制度、処理の責任と義務などを定め、廃棄物の発生から最終処分までの一連の流れを規制しています。

出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(環境省)

〇再資源化事業等高度化法(2024年5月29日公布)

再資源化事業等高度化法とは、高度な技術を用いた再資源化事業等を促進し、今後必要とされる再生材の質と量の確保に向けた資源循環産業の発展や、関連するGHG排出量のさらなる削減を目指す法律です。

関連記事:再資源化事業等高度化法とは? 資源循環を促進させる法律がもたらす影響

〇資源有効利用促進法(2001年4月1日施行)

資源有効利用促進法は、製品の設計段階から廃棄物の発生抑制や再資源化を考慮し、資源の有効利用を促進するための措置を定めた法律です。特定事業者に対しては、副産物の発生抑制や再生資源の利用に関する義務が課されています。

関連記事:資源有効利用促進法とは?2025年の改正のポイントや変更点、対象となる業種までわかりやすく解説!

〇プラスチック資源循環法(2022年4月1日施行)

プラスチック資源循環法(以下、プラ新法)は、プラスチックの資源循環を促進するための措置を定めた法律です。多様な物品に使用されている、プラスチックの循環に関する取り組みを総合的に促進し、包括的に資源循環体制を強化することを目的にしています。

関連記事:プラスチック資源循環促進法とは?概要とポイントをわかりやすく解説

関連記事:プラスチック資源循環促進法で企業が求められることは?違反すると罰則はある?

〇容器包装リサイクル法(1997年4月1日施行)

容器包装リサイクル法(以下、容リ法)は、家庭から排出される容器包装廃棄物のリサイクルを促進するための法律です。消費者による分別排出、市町村による分別収集、事業者による再商品化等の役割分担を明確にし、容器包装廃棄物の減量と資源の有効利用を図っています。

出典:容器包装リサイクルとは(環境省)

〇家電リサイクル法(2001年4月1日施行)

家電リサイクル法は、家庭から排出される使用済み家電製品のリサイクルを促進し、廃棄物の減量と資源の有効利用を図ることを目的とした法律です。対象となる家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)で、小売業者による引取りと製造業者等による再商品化等が義務付けられています。消費者は、廃棄時に収集運搬料金とリサイクル料金を負担することとなっています。

出典:家電リサイクル法の概要(環境省)

〇建設リサイクル法(2002年5月30日施行)

建設リサイクル法は、建設工事に伴い発生する特定建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材)の再資源化を促進するための法律です。同法では一定規模以上の建設工事において、分別解体等と再資源化等が義務付けられています。

出典:建設リサイクル法の概要(環境省)

〇自動車リサイクル法(2005年1月1日施行)

自動車リサイクル法は、使用済自動車から発生する廃棄物の適正な処理と資源の有効利用を図るための法律です。自動車製造業者等は、使用済自動車から発生するエアバッグ類、フロン類、シュレッダーダストの引取りと再資源化等を行うことが義務付けられており、引取業者、解体業者、破砕業者など関係者の役割分担も明確に定められています。

出典:自動車リサイクル法の概要(環境省)

〇シップ・リサイクル法(2025年6月26日施行予定)

シップ・リサイクル法(船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律)は、老朽化した船舶の環境負荷を抑えた解体・再資源化を義務付けるものです。同法は「シップ・リサイクル条約(二千九年の船舶の安全かつ環境上適切な再資源化のための香港国際条約)」に基づいており、これまで開発途上国で実施されていた船舶の解体による環境汚染や労働災害を改善することも目的となっています。

出典:シップ・リサイクル法の施行について(国土交通省)

〇小型家電リサイクル法(2013年4月1日施行)

小型家電リサイクル法は、使用済小型電子機器等に含まれる有用な金属資源の回収と再資源化を促進するための法律です。小型家電とは家庭で使用する電子機器のうち、家電リサイクル法に規定される4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)を除くものです。同法では市町村が回収した使用済小型電子機器等を、国の認定を受けた事業者が再資源化する仕組みや手続きが整備されています。

出典:小型家電リサイクル法~法律の概要・関係法令~(環境省)

〇グリーン購入法(2001年4月1日施行)

グリーン購入法は、国等の公的機関が率先して環境負荷の少ない製品やサービスを選択・購入することを促進するための法律です。これにより、環境配慮型製品等の需要を喚起し、持続可能な社会の構築が目指されています。

出典:グリーン購入法について(環境省)

押さえておきたい、法律や制度のつながり

ここまで資源循環に関連する法律や制度についてご説明してきました。それらの理解を深め、業務で知識を活かすためにはそれぞれの法律のつながりを認識することが重要です。下記では、よくあるご質問をベースにつながりを理解しておくべきポイントいくつかをご紹介します。

- ケース①再資源化高度化法と資源有効利用促進法の関係性

再資源化高度化法と資源有効利用法はどちらも資源循環を促進する法律ですが、それぞれの法律はどのように役割付けられているのでしょうか。

再資源化高度化法が対象とするのは主として廃棄物処理業者を含む再資源化事業者であり、資源有効利用促進法が対象とするのは主として製品の製造者となっています。そして資源循環に向けたアプローチの手法がそれぞれ異なっており、再資源化高度化法は、リサイクルの効率性や品質の向上といった「再資源化事業の高度化」を推進するのに対し、資源有効利用促進法は、設計・製造段階からの資源使用の最適化や、製品の長寿命化・再使用の促進など「廃棄物の発生抑制」や「資源の再利用」も含めた3Rを強化しようとする内容です。

詳細に関しては下記の記事でも解説しています。

関連記事:資源有効利用促進法とは?2025年の改正のポイントや変更点、対象となる業種までわかりやすく解説!

- ケース②:容リ法とプラ新法の関係性

容リ法とプラ新法に関する法律の違いについても名前からは想像が難しく、プラスチックの容器包装はどちらに該当するのかと思われた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、これらの法律の適用範囲が大きく異なります。容リ法では、プラスチックを含む各種の容器・包装類が対象で、プラ新法は、容リ法ではカバーされないプラスチック使用製品を対象としています。

▼容リ法とプラ新法の違い

| 法律名 | 容リ法 | プラ新法 |

| 対象物 | プラスチックを含む各種の容器・包装 | 容リ法ではカバーされないプラスチック使用製品 |

| 主な義務 |

特定事業者は再商品化義務あり |

排出抑制・再資源化の努力義務、設計指針への対応 |

まとめ

本記事では、循環型社会の実現に向けた日本の法体系について、資源循環と廃棄物処理を中心に体系的に解説しました。環境基本法や循環型社会形成推進基本法といった基本法から、廃棄物処理法、資源有効利用促進法、プラスチック資源循環法などの個別法に至るまで、それぞれが役割を果たしながら相互に連携し、資源の有効利用と環境負荷の低減を目指しています。

また、再資源化高度化法やシップ・リサイクル法といった新しい法律の制定や改正も進んでおり、企業の対応事項として実務に直結するような法律も増えてきています。今後、循環経済への移行がますます加速する中で、各法制度の目的やつながりを理解し、自社の取り組みに活かしていくことが求められます。

関連情報

お問い合わせ

アミタでは企業の循環型ビジネスモデルへの「移行」を支援するコンサルティングを提供しております。詳しくは下記よりお問い合わせください。

執筆者プロフィール

梅木 菜々子(うめき ななこ)

アミタ株式会社

サーキュラーデザイングループ

おすすめ情報

お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい

アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード

資料やセミナー動画をご用意しております。

是非、ご覧ください。