2025年4月、環境省から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(以下、廃棄物処理法)」が公布されました。

契約書に関する改正は2026年1月、マニフェストに関する改正は2027年4月から施行されることから、廃棄物管理担当者は追加項目や必要な対応を理解しておくことが不可欠です。

本記事では改正の概要とその目的、義務化に向けた対応や改正によって期待されることについてわかりやすく解説します。

廃棄物処理法 改正の概要

今回改正があった内容は以下の2つです。

▼施行規則の主な改正内容

- 処理委託契約書の法定記載事項追加

- 電子マニフェストにおける処分業者の報告項目追加

出典:官報 第1450号

改正のポイントや目的、改正によって求められることを詳しく見てきましょう。

処理委託契約書の法定記載事項追加

処理委託契約書には、法律で義務付けされており、必ず記載しないといけない法定記載事項がありますが、今回の改正では「廃棄物に含まれる化学物質に関する項目」として以下が法定記載事項として追加されました。

| 第八条の四の二第六号へ ※一部省略第一種指定化学物質が含まれ、又は付着している場合には、その旨当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合 |

具体的には、第一種指定化学物質にはホルムアルデヒド、石綿、ダイオキシン類、PCBなどが該当します。

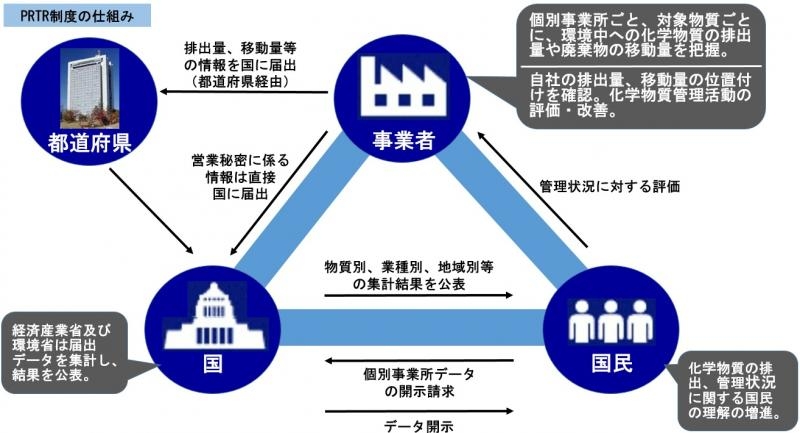

今回の改正は、平成15年2月に施行された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法、いわゆるPRTR法)」や、それにより制度化されたPRTR制度と連動しているものと思われます。これらの法律・制度によって化学物質を扱う排出事業者は、これまでその移動量に関する情報を把握しておく義務がありましたが、今回の改正によりその情報を処理業者にも伝達することが求められます。

▼PRTR制度

これによって、特定化学物質が環境中に流出することがない適正な処理に繋げることが今回の改正の目的です。

排出事業者から処理業者に正確な情報が伝達されなければ、施設での事故やトラブルに繋がる可能性がありますので、注意が必要となります。

電子マニフェストにおける処分業者の報告項目追加

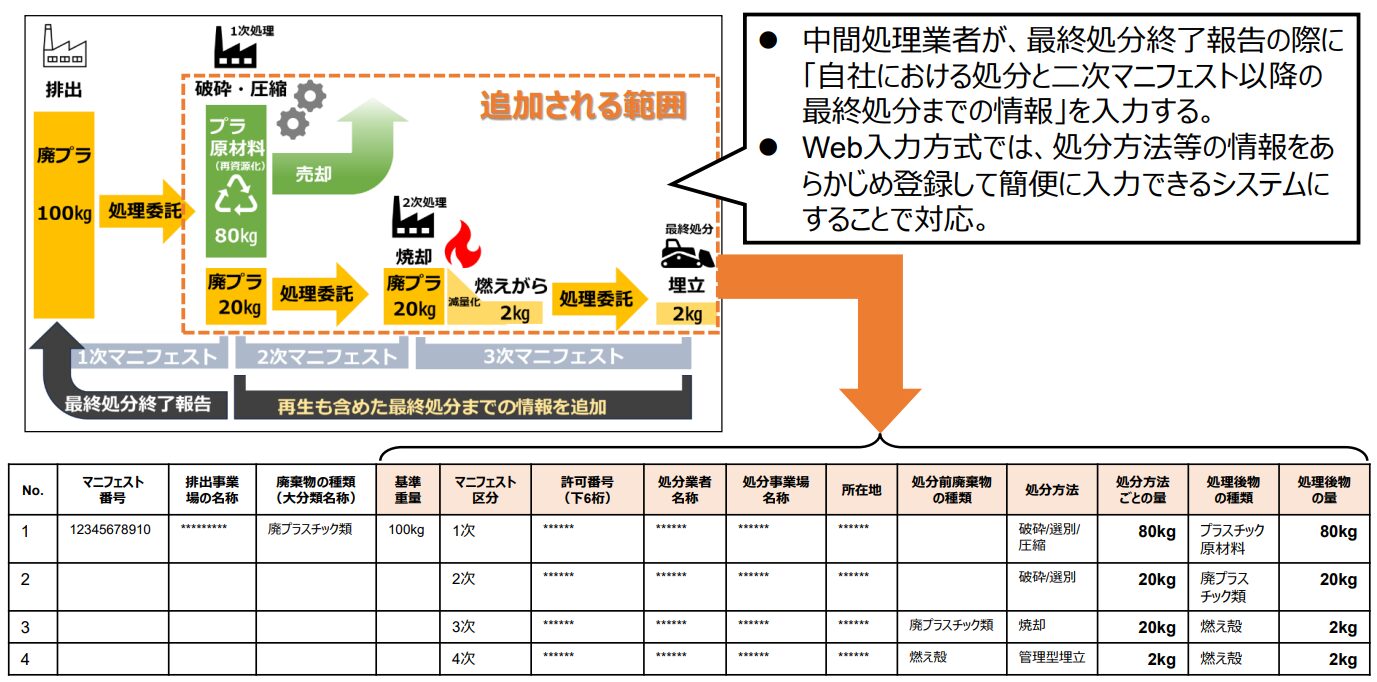

電子マニフェストにおける改正については、処分業者が最終処分または再生を行うまでのすべての処分について、以下の内容の報告が義務付けられます。

| 第八条の三十四の三の二 ※一部省略処分を行った者の氏名又は名称許可番号処分方法処分方法ごとの処分量処分後の産業廃棄物又は再生されたものの種類及び数量 |

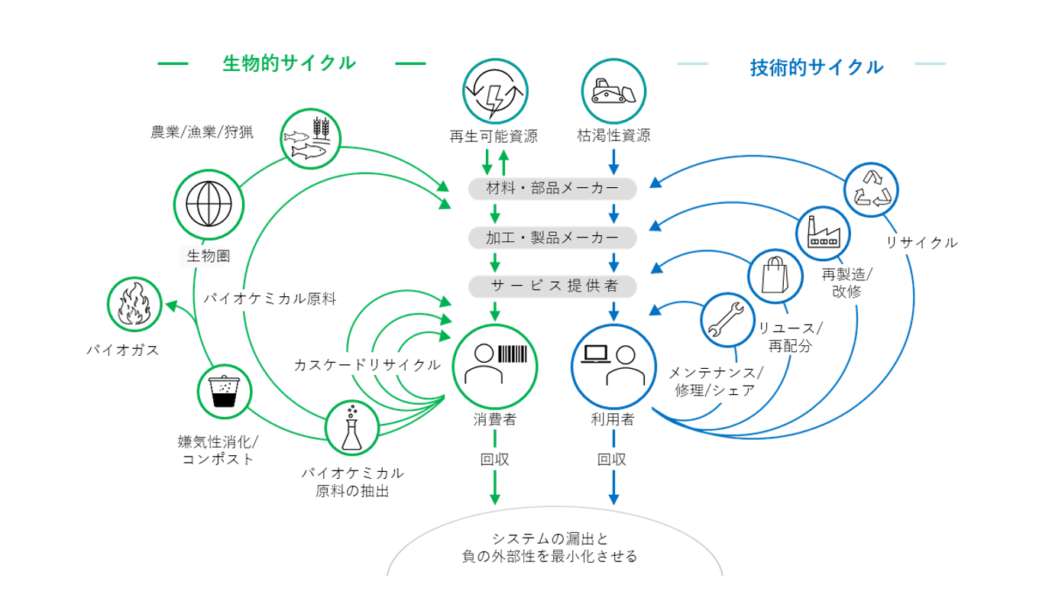

2024年5月には「再資源化事業等高度化法」が公布、2024年8月には「第五次循環型社会形成推進基本計画」が閣議決定されるなど、資源循環の促進と循環経済への移行が推進されており、今回の改正はその一環だと捉えられます。

関連記事

改正前はマニフェストによって処分の終了報告はされていたものの、委託した廃棄物がどのように処理されたのか、またどの程度再生されたのかわからない状態でした。

今回の改正で処分・再生に関する情報がマニフェストに記載されることで、最終処分までのフローが可視化され、より具体的な情報を得ることが可能となります。

また、処理業者も自らの処理・再生に関する情報を定量的に把握することで、処理プロセスの見直しや効率化が可能となるでしょう。

▼電子マニフェストの項目追加範囲

求められる対応

- 処理委託契約書の法定記載事項追加

化学物質に関する記載項目の追加は2026年1月1日から義務化されます。該当の化学物質を扱う、または扱う可能性のある事業者は、WDSのガイドライン改訂情報や今後環境省から出される情報を踏まえ、契約書ひな形の見直し検討などが必要になるかと思われます。なお、令和7年5月28日に公布された環境省令(官報)では経過措置が設けられており、

既に締結済みの契約については、次回の更新時までに対応すればよく、ただちに再契約する必要はありません。

関連情報:官報(令和7年)4月22日

第一種指定化学物質の割合については「PRTR排出量等算出マニュアル第5.1版 第I部 基本編」I-46ページ等に記載される方法を活用しての算出が可能と環境省よりパブリックコメントが出されています。適切な情報伝達が行われなかった場合は従来から罰則対象となる可能性もあるため、義務化の前に内容を確認しておくとよいでしょう。

関連情報:PRTR排出量等算出マニュアル第5.1版 第I部 基本編 - 電子マニフェストにおける処分業者の報告項目追加

マニフェストの項目追加は2027年4月からの義務化です。JWNETでは2025年5月より、当該項目や再資源化に関する情報を照会できるメニューが追加されました。

処分方法ごとの処分量や処理後物の種類と量については把握が困難な場合もあるかと思われます。今後、そうした場合の算出方法について施行通知等が出される予定であるため、処理業者はその内容を踏まえ、義務化前に記載までの手順を整えておくとよいでしょう。

排出事業者側についても、処理業者が報告するこれらの事項を確認し、廃棄物処理フローの追跡や再資源化について定量的な確認を行うことは排出事業者責任の観点から重要であり、資源循環の促進に有効であると考えられています。また、処理業者がこれらの項目を正確に記載するためには、排出事業者から委託する廃棄物の数量等について正確な情報を提供することが必要です。排出事業者側の電子マニフェストの入力項目は変わりませんが、社内で改正についての教育・周知を行うことが大切になるでしょう。

改正から期待できること

- 廃棄物中の化学物質を適正かつ安全に管理

契約書の項目追加で、化学物質を適切に扱うことができる処理業者への委託が進むこととなります。適切な業者へ委託することで、排出事業者と処理業者間での化学物質含有情報の伝達不足による事故やトラブルが減ると思われます。日常の廃棄物管理業務におけるPRTR情報の管理運用も強化されていくでしょう。 - 再資源化の促進で企業価値向上のチャンスに

電子マニフェストにて処分・再生に関する定量的な情報が公開されることで、排出事業者は委託した廃棄物の種類ごとの再資源化率を算出しやすくなると考えられます。再資源化率の高い処分業者がわかるようになることで、今後そのような業者への委託や、自社の再資源化率向上の取り組みを進めることができるでしょう。

現在、サステナビリティ推進の一環として再資源化率向上やゼロエミッション達成のために、再資源化率が高い業者を選ぶ排出事業者が増えています。アミタにもそのような処理業者に関するご相談が複数寄せられており、このニーズは今後も高まっていくと思われます。そのため、処理業者は自らの処理・再生に関する情報を公開することで、排出事業者に再資源化率の高さを定量的にアピールすることができるでしょう。

▼契約書、マニフェストに関する改正内容まとめ

| 契約書 | マニフェスト | |

| 法改正の目的 | 廃棄物の化学物質含有情報を処理業者にも伝達し、処理工程で環境中に流出することがないようにするため | 最終処分までのフローを可視化し、定量的な情報が公開されることで資源循環を促進させるため |

| 求められる対応 | (2026年1月の義務化までに) 排出事業者: ・契約書ひな形の見直し検討 ・化学物質の割合算出方法など既出情報の確認 | (2027年4月の義務化までに) 排出事業者:改正についての社内教育・周知 処理業者:処分量などを算出して記載するまでの手順整理 |

| 期待できる効果 | ・化学物質を適正に扱う業者への委託推進 ・PRTR情報の管理運用強化、処理中のトラブル減少 | ・正確な再資源化率の算出が可能 ・再資源化率の高い処分業者はアピールが可能 |

出典:アミタ作成

まとめ

今回の改正により、廃棄物管理はさらに高い適正性が求められることになります。また本改正は、単なる規制強化ではなく、企業の持続可能性を後押しする重要な内容と言えるでしょう。しかしながら、廃棄物管理のコンプライアンス遵守のような「守りの環境業務」に注力するために、ゼロエミッションや再資源化率向上などの「攻めの環境業務」にまで手が回らないと感じている方も多いのではないでしょうか。

アミタグループは、ICT&アウトソーシングソリューションで環境管理業務の効率化とサーキュラーエコノミーの取り組みを支援しています。(サーキュラーリンクス社提供)。

「LinX Management」ではマニフェスト登録だけでなく、許可証や契約書の情報も一元管理しており、廃棄物管理機能の強化や社内の情報連携を可能にします。

また「LinX BPO」は法改正に合わせた契約書作成支援・委託先検討支援や、環境管理業務のアウトソーシングで廃棄物管理業務の最適化が実現できます。

アミタグループの「廃棄物管理の法と実務セミナー」は、必要事項を網羅し、管理業務のすべてを習得いただけます。演習などの現場感覚を体験できる手法で『廃棄物管理』のプロフェッショナルが、よりスムーズで確実な廃棄物管理業務を行えるよう、しっかりとサポートします。

参考情報

「官報 第1450号」(内閣府 令和7年4月22日)

https://www.kanpo.go.jp/old/20250422/20250422h01450/20250422h014500001f.html

「『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案』に対する意見募集の結果について」(環境省 環境再生・資源循環局廃棄物規制課 令和7年4月22日)

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=195240109&Mode=1

「電子マニフェストの項目追加 概要リーフレット『電子マニフェストをご利用の処分業者のみなさまへ』」

https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/assets/files/leaflet_tsuika_g.pdf

「電子マニフェストの項目追加 リーフレット【排出業者用】メニューが追加されます。(排出業者のみなさまへ)」

https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/assets/files/leaflet_tsuika_h.pdf

執筆者情報

-

まつうら かほ

松浦 果穂

アミタ株式会社 サステナブルBPO事業部

北海道大学理学部生物科学科生物学専修分野を卒業後、2024年にアミタグループに合流。現在は廃棄物管理業務に関する研修や廃棄物管理ナレッジ系サービスの開発・運用を担当している。

ESG経営に関する情報を

お探しの方必見

お役立ち資料・セミナー

アーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい