離島は資源の搬入にも、ゴミの搬出にも高い輸送コストがかかる等、サーキュラーエコノミー導入に適した特性を持っており、国内外で自治体や民間企業による循環モデル構築が進められています。本記事では離島でのサーキュラーエコノミー導入事例から、離島だからこそ生み出せる域内循環の可能性をご紹介します。

離島に共通する課題

美しい海や豊かな自然に囲まれた日本の離島は、観光地としても注目を集めており、その独自性や文化的な魅力は、地域の重要な資源となっています。しかしその一方で、上述の地理的条件がもたらす制約により、持続可能な地域づくりに向けた課題が顕在化しています。

まず問題なのは、廃棄物処理に関するインフラが不足している地域が多いことです。そのため環境負荷が懸念されている焼却や埋立といった限定的な処理方法に頼ってしまうケースが少なくありません。さらに、観光客に人気の離島では、一時的に増えるごみが島の処理能力を超え、自然環境への影響が深刻化するという問題も起きています。加えて、少子高齢化や若年層の流出による人口減少なども深刻です。

こうした複合的な課題を解決する手段として、いま注目されているのが「サーキュラーエコノミー(循環経済)」というアプローチです。製品や資源をできるだけ長く使い、廃棄を最小限にとどめることで、資源利用の効率化と環境負荷の低減を同時に図るこの経済モデルは、いま各地の自治体で注目されており、特に離島において推進され始めています。

関連記事:サーキュラーエコノミーとは? 3Rとの違いや取り組み事例まで解説!

関連記事:循環型社会を目指す、自治体のサーキュラーエコノミー取り組み事例

離島でのサーキュラーエコノミー導入事例

実際に離島地域内での循環モデルの構築に取り組んでいる事例は数多くあります。ここからは、国内の離島でのサーキュラーエコノミー導入の先進事例をご紹介していきます。

- 長崎県・対馬市:環境課題から生まれる循環

九州本土と韓国の中間に位置する対馬は、韓国から年間10万人以上の観光客が訪れる国境離島です。対馬では島内に木材の需要地がなく、かつ域外に搬出するには輸送費がかかり価格が付かないため、多くの木材が山に放置されています。一方、エネルギーは割高な石油に依存しており、資源の有効活用とコスト削減が大きな課題となっていました。こうした状況を受け、2010年代後半より、伐採後の未利用材をバイオマスエネルギーに活用する取り組みが進められています。公共施設へのチップボイラ導入の試行が進められており、こうした森林資源の循環利用は、対馬におけるサーキュラーエコノミーの核となる要素だと考えられます。

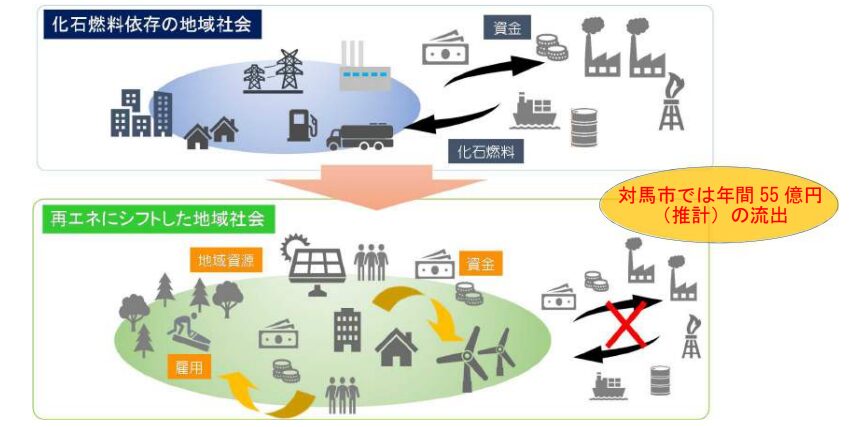

▼再生可能エネルギーにシフトすることによる地域社会への効果

また、対馬は海洋漂着ごみの多発地帯でもあり、2015年には環境省支援の「対馬市海岸漂着物対策推進行動計画」が策定されました。現在では島内7地区に設置されたクリーンセンターや民間団体の協力によって回収と再資源化が積極的に進められています。この動きは、地元高校と連携して海洋プラスチックの回収を行う教育プログラムや、地元の住民と韓国の大学生合同でのビーチクリーン活動の実施によって、地域内外の若い世代の循環意識醸成にも寄与しています。

▼対馬高校生徒による海洋ごみ拾いの様子

地理的な制約を逆手に取り、地域資源の特性を活かしながら、行政・民間企業・市民が連携して独自の循環システムを築いている点が、対馬モデルの特徴です。森林資源と地域のネットワークを活かした資源循環は、サーキュラーエコノミーを離島で実現する上での好例と言えるでしょう。

- 東京都・小笠原諸島:民間企業主導による、島内外を巻き込んだ循環モデル

世界自然遺産に登録されている小笠原諸島では、島の地理的な孤立性ゆえに廃棄物処理や資源循環に課題を抱えてきました。特に、外来植物の駆除や支障木・枯損木※の伐採によって大量に発生する樹木資源が、十分に再利用されていない状況にありました。また、他の離島と同様、若い世代の島外流出も地域にとって大きな懸念事項となっていました。

※道路上に枝が張り出し、通行や景観を妨げている、または枯れて弱って倒れる危険性がある木

こうした課題に対して、島内で環境保全事業を展開する地域企業が主体となり、2022年4月より「Team Wood Recycle(TWR)プロジェクト」を開始しました。

このプロジェクトは、住民参加型の資源循環で洲崎村民の森(約3.1ha)の再生を目指す活動です。伐採木をチップ化して再利用することで、森の循環(再生)を進め、住民による労働力の提供と、企業の資源リサイクル品を交換する仕組みで持続可能な運営体制が構築されており、年間を通して取り組みが実施されています。

▼参加者が交換できるリサイクル品などの一覧表

また、Z世代を含む若年層の参加を促すため、大学生のインターンシップや小学生向けの体験学習、親子イベントなどの教育・啓発活動も積極的に行われています。活動資金については、企業のCSRやクラウドファンディングといった外部からの支援も活用されています。

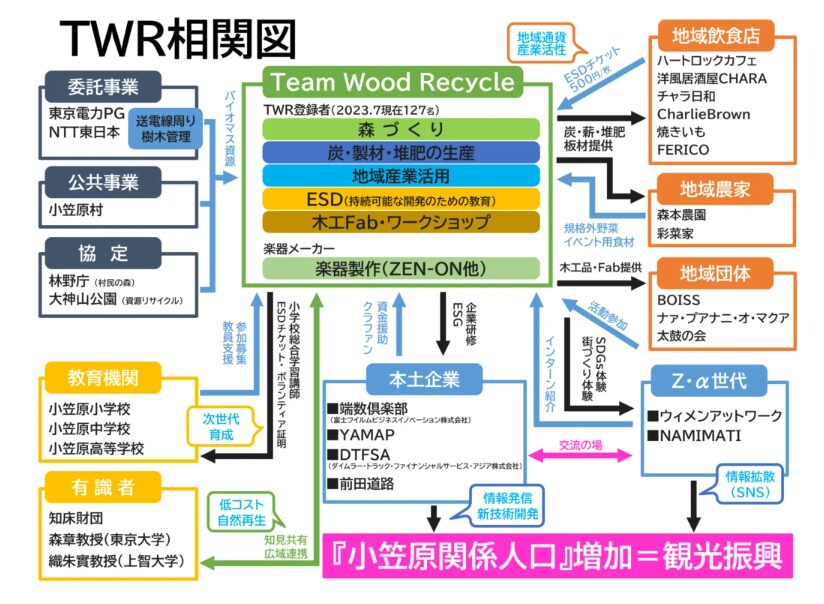

▼TWRの全体像

このように小笠原では、もともと循環利用が進まなかった未利用な地域資源の利活用に加え、地域経済と自然保護の両立という困難な課題に対して、官・民・地域が垣根を越えて連携する仕組みが生まれています。これにより独自の生態系保全、若年層への啓蒙、さらには観光振興にまで繋がる循環モデルによる持続可能な地域づくりが進展しています。

- 鹿児島県・屋久島:環境を守る住民の主体性と、それに呼応する島内外の協働者

上の事例と同じく世界自然遺産である屋久島では、早くから住民と行政が連携し、循環型社会の構築に取り組んできました。降雨量の多い自然環境を生かし、島内の電力は99.6%が地元の製造会社が担う水力発電によってまかなわれており「脱炭素に一番近い島」ともいわれています。

▼屋久島電工が保有・運営する尾立ダム

また島内では、2000年代初頭より生ごみの堆肥化やレジ袋の有料化といった取り組みも定着しています。

さらに、近年では、住民・自治体・リサイクル企業の連携のもと「ごみ減量化プロジェクト」の実証実験が行われました。2021年からの約1年間で4回の無料回収イベントが実施され、リユース品の再流通によるごみ削減効果が確認されました。このプロジェクトでは、地域内で不要品を必要とする人へつなぐ「島内循環」と、既存の物流を活用して島外で再流通させる「島外循環」の両方を組み合わせ、最終処分量の削減と持続可能な循環の仕組みづくりが進められています。

特に後者のような循環経路を確立するためには、島外のステークホルダーとの協働が欠かせません。屋久島でこのような先進的な取り組みが実現した背景には、行政の主導によって構築された昔からの、運送会社、船会社、リサイクル会社との協力関係があります。

▼リユース品回収の様子

このように屋久島では、自然資源の適切な活用によってエネルギーを自給する体制が築かれていたり、自然環境の負担を減らすためのごみ減量の施策が積極的に行われていたりと、サーキュラーエコノミーの先進的な取り組みが多様に展開されています。こうした取り組みが住民に受け入れられ、成功する背景には、世界自然遺産としての誇りに由来する、住民・自治体双方の高い環境意識があると考えられます。このような、島民が持つ地域環境への主体性と、それを形にし島外との協働に結び付ける自治体の行動力が、屋久島を循環型社会の先進地域へと導いています。

- 島根県・海士町:島内外の協働で実現する、お金や人のつながりの循環

▼海士町の景色

隠岐諸島の一つである中ノ島は、海士町という一町で成り立つ人口約2200人の離島です。海士町では、人口減少が大きな課題の一つであり、それが産業の衰退にも繋がっています。こうした社会課題に対し、自治体と企業は、密接な連携によって、島内外の若者が海士町に魅力を感じ、島の価値創造の担い手となっていくための取り組みを実施しています。

移住者を中心に設立された「隠岐サーキュラーデザインラボ」は、2023年に「隠岐サーキュラーデザインミュージアム」を開設し、古道具のアップサイクルなど、地域資源に新たな価値を持たせる取り組みを始めました。

▼隠岐サーキュラーデザインミュージアムの様子

さらにこのラボでは、地域に根付いた循環モデルや課題を学びながら住民と共に事業を創出する研修プログラム「GREEN ACADEMY」も実施しており、消費型から価値共創型の観光への転換を促しています。また、自治体と民間事業者との協働による新たな循環ビジネスも多く展開されており、町内で回収した古着を独自技術で再資源化したRebornfiber®ボードの製造や、地域通貨「ハーンPay」の導入などの多様な取り組みによって、資源だけではなくお金や人のつながりも地域内で循環するモデルが築かれています。

離島が持つサーキュラーエコノミーに適した特性

ここまでの事例から、離島にはサーキュラーエコノミーとの高い親和性があり、近年では地域の自治体を始め、島内外の事業者、そして住民や移住者、観光客までもが加わり、多数のステークホルダーの協働によってさらなる循環化が進められていることが分かりました。

離島では、限定的な空間で小規模なコミュニティでの生活が営まれるため、地域内で資源の流れを完結させるしくみをつくりやすい環境があると言えます。さらには循環モデル構築の推進には、以下のような要素が挙げられるでしょう。

- 日常的に資源の動きを意識しやすい環境から生まれる当事者意識

- 人口規模の小ささから生まれる住民同士の関係性に基づく協力や新しい取り組みへの柔軟性

- 地理的な制約を逆手に取り、地域資源を生かしたインフラの循環化

近年では島内で推進する循環モデルを島の魅力の一部として組み込んだ観光・教育事業が展開されています。これにより、島内外の若者との価値共創や、島での定住も推進されており、多くの離島に共通する人口減少、働き手不足といった社会課題の解決にも寄与することが期待されています。

もしかすれば、離島ならではの強みを活かした循環型社会構築の成功事例が、日本の地域課題解決の先駆けとなるかもしれません。

さいごに

アミタでは、離島での資源循環が成功した大きな要因であった「顔の見える関係性から生まれる互助・共助」を日本全国に展開する取り組みを行っています。日常生活のごみ出しをきっかけに、豊かな関係性と資源循環が生まれる資源回収ステーションを、地域の特性や課題に合わせ、各地の自治体と協働し展開しています。

具体的な取り組みについて、詳しくは以下の記事をご参照ください。

関連記事

地域課題を自分ごと化。福岡県大刀洗町のMEGURU STATION®を通じた資源循環

互助共助コミュニティ×資源循環 ~神戸市 エコノバふたば(資源回収ステーション)現地レポート~

地域の課題をトータルで解決する「MEGURU STATION®」

関連情報

アミタでは、自治体の課題に対して地域住民・自治体・企業が協働して「循環の促進」と「関係性の増幅」を行うことで持続可能なまちづくりの実現を目指すソリューションを提供しています。

お問い合わせ

アミタでは企業の循環型ビジネスモデルへの「移行」を支援するコンサルティングを提供しております。詳しくは下記よりお問い合わせください。

執筆者情報

-

かまだ ことり

蒲田 琴梨

アミタホールディングス株式会社 エコシステムグロースグループ

ESG経営に関する情報を

お探しの方必見

お役立ち資料・セミナー

アーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい